Professor apresentou seus estudos sobre o que considera "milícias amazônicas" que seguem ditando suas regras na região como um Estado paralelo

O presidente Lula mal tinha sentado em sua cadeira presidencial deste novo mandato, e uma emergência nacional tomou conta do povo Yanomami. Em um verdadeiro flagelo humanitário, indígenas de todas as idades caíam e morriam, doentes, agonizando por falta de comida e assistência médica. Por mais terrível que parece, essa é apenas a face mais visível da história desse povo. O governo foi para lá em peso, desencadeou uma operação envolvendo diversos ministérios para socorrer essas pessoas e agir sobre o garimpo ilegal. Na semana passada, meses depois de toda a mobilização, um indígena morreu com tiro na cabeça e outros dois ficaram feridos. Depois, os corpos de oito garimpeiros são encontrados na região.

Esses episódios apenas ilustram a verdadeira guerra vivida em terras amazônicas. Apesar dos avanços sobre a saúde dos Yanomami, a questão está longe de ser resolvida. Aparentemente, os ventos que levaram o presidente Lula de volta ao Planalto, buscando retomar um outro patamar civilizatório para o Brasil, ainda não sopraram com força sobre a Amazônia. Afinal, o caso dos Yanomami é, infelizmente, só mais um entre tantos exemplos de espoliação daquelas terras. “A derrota de Bolsonaro foi comemorada aqui nos nichos, entre as minorias e os mais perseguidos. Mas, passados alguns meses, olhamos ao redor e vemos que o cenário de composição política ou de bloco no poder continua muito parecido”, desabafa o professor Luis Fernando Novoa Garzon.

Garzon proferiu a palestra “As milícias na Amazônia. Desafios e urgências para o novo governo”, realizada pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU. Ele descreveu a sua pesquisa da vivência de quem está no "olho do furacão", na região amazônica. Para ele, a ação de interesses privatistas é a principal chaga, que se converte tanto em garimpo ilegal como em obras de infraestrutura que destroem comunidades originárias. “Não é que faltou o Estado na Amazônia, é senso comum dizer falta Estado na Amazônia, mas é que aqui não tem mais esse tal do Estado republicano. O Estado que chega é para viabilizar um novo terminal portuário, acabar com duas ou três comunidades ribeirinhas e transformar aquilo numa plataforma de exportação”, observa.

Para ele, “não se trata só de potências estrangeiras ocupando a Amazônia; são empresas transnacionais adquirindo terras, são concessões, hidrelétricas, concessões florestais e, também, agora incorporando todo o pacote verde (...) E, assim, vão gerindo esses territórios. Isso também significa gerir a situação de segurança. É uma espécie de suicídio do Estado”, completa.

Abaixo, na forma de tópicos, reproduzimos a palestra do professor Garzon, em que faz alertas como este: “projetos de infraestrutura, especialmente os que se localizavam na Amazônia, tratavam a região como moeda de troca, assim como Belo Monte foi moeda de troca. Ou seja, uma espécie ‘mão amiga’ que vem, mas que, na verdade, vai disciplinar e conter, vai fazer a obra e em troca de alguns tipos de benefícios transitórios”.

Luis Fernando Novoa Garzon (Foto: Reprodução Facebook).

Luis Fernando Novoa Garzon é professor da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, vinculado ao Departamento de Ciências Sociais. Tem formação na área de Ciência Política pela Universidade de Campinas – Unicamp e é doutor em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Coordena o grupo de pesquisa "Territorialidades e Imaginários na Amazônia" na UNIR. Faz parte do corpo docente do Mestrado em História da Amazônia – PPGHAm e é professor permanente do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional – PGDRA, da UNIR.

A derrota de Bolsonaro foi comemorada aqui nos nichos, entre as minorias e os mais perseguidos. Mas, passados alguns meses, 100 dias desse novo governo, olhamos ao redor aqui em Porto Velho, Rondônia, e nos demais estados da região e vemos que o cenário de composição política ou de bloco no poder continua muito parecido.

É preciso um outro olhar sobre a Amazônia. Assim como se faz um esforço para paralisar a guerra na Ucrânia, o que demonstra uma capacidade civilizatória mínima dos países – aliás, uma guerra que revela um desaprendizado pós-pandemia, pois saímos dela e entramos numa guerra –, precisamos olhar para a Amazônia e demonstrar um aprendizado, uma outra capacidade civilizatória. Não há como fazer um novo governo, pensar em reconstrução, se não tivermos um plano de transição para a Amazônia.

É uma transição não apenas daqueles aspectos mais conhecidos, como a transição energética e climática, mas a transição que abandona uma territorialidade empresarial fascistizada, sob o controle empresarial militar. Pois é esse o contexto que vemos nos territórios remanescentes. Seguimos acompanhando, aqui na Amazônia, desde 2006, as comunidades ribeirinhas serem ameaçadas pelas grandes hidrelétricas. E, ao mesmo tempo, os povos indígenas. Fazemos um monitoramento crítico, procurando guarnecer as posições dos movimentos sociais na chamada esfera técnica, na esfera pública.

Sabemos que estamos nessas condições de sociedade esfacelada e redesenhada justamente em decorrência de acordos e interesses de uma burguesia agrária que quer dar saltos para fazer seus processos de realinhamento acima das demais frações, segmentos empresariais, pisoteando, parasitando direitos territoriais já reconhecidos, incorporando territórios de unidades de conservação, terras indígenas e áreas públicas que potencialmente deveriam ser destinadas à reforma.

É nesse contexto que a universidade e os pesquisadores acabam ganhando uma espécie de canal para que criem uma espécie de fio, algum tipo de ponte entre as reivindicações, questionamentos, denúncias de espoliação, de perseguição, assassinato, dessa guerra assimétrica híbrida que se faz contra os povos da Amazônia. Essa guerra não foi interrompida até agora, e não vemos no horizonte nenhum tipo de arranjo ou preparação para esse processo.

Isso significaria, por exemplo, olhar quem são os superintendentes escolhidos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra para cada um dos nove estados da Amazônia Legal. Quem são os superintendentes do Incra? Quem são os superintendentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama nos novos estados do Amazônia legal? Quem está na polícia federal na Amazônia legal?

As representações federais na Amazônia são estratégicas para uma transição societal, econômica, cultural, a transição que se faz realmente necessária para que a Amazônia ainda possa existir na sua sociodiversidade. É uma transição mais profunda que passa pela destituição de titularidade de bandas agrofascistas e de corporações empresariais associadas. Não percebo nenhum tipo de antítese entre essas duas formas de organização.

Fala-se que ilusoriamente tem uma outra face de uma banda podre do agro, que é uma banda limpa. Ou seja, que há uma banda legal e uma banda ilegal do agro. Diz que bastaria fazer essa regularização que o agro fica autorizado. Então, vejam aqui as duas porções de classe. Não são só duas formas de expressão, elas atuam de forma combinada, de forma articulada, porque à medida que uma pode atropelar os direitos, praticar violências, contratar e organizar milícias, empresas de segurança privada, a outra vai agir mais em uma face mais madura, já pode ter certificações ambientais, fazer agricultura de baixo carbono.

O que está se comprovando aqui na Amazônia neste momento, nessa transição pós-Bolsonaro – e até é difícil situar que momento é esse que estamos no Brasil. Podemos situar isso institucionalmente, como uma espécie de justiça transicional – é que precisamos fazer rememorações, reparações, restituições.

O que nós passamos aqui não foi igual ou pior do que é uma ditadura? Alguém tem dúvida do que nós vivemos e estamos vivendo aqui na Amazônia? E nas periferias do país não foi, ou já não é, um estado de exceção?

A discussão da transição climática e ecológica tem que ser antecedida por uma outra transição, de uma situação de guerra híbrida, de classe e de matrizes culturais e epistêmicas, de várias formas de destruição coletiva, que chamamos de ecocídio porque os sistemas são inviabilizados. São genocídios também, porque são populações inteiras que são privilegiadamente atacadas.

Há uma afirmação da superioridade nisso que chamo de agrofascismo. É uma forma de acumulação de dominação da natureza, de fazê-la obedientemente colocando soja, dólares e euros na sua mão. É um discurso vencedor sobre a natureza e sobre a possibilidade de compartilhamento das riquezas dessa Amazônia, que os povos tradicionais demonstram ser possível. A perseguição a eles não é apenas por serem obstáculos físicos, numa fala de que tudo são terras indígenas e o restante unidades de conservação, numa ideia de que "nós não podemos trabalhar" e de que é preciso transformar áreas ociosas em áreas de muita produtividade, mas também cultural. Tudo ainda reforçado pela ideia de que se gera riqueza mudando esses modos de vida originários e que esses benefícios, essas riquezas, se distribuem. Mas, na verdade, é uma fala de mistificação.

Primeiro, não tem cabimento dizer que os povos são ociosos na sua forma de ser, justamente quando eles são os que mais preservam. São eles que praticam modos inteligentes de lidar com o meio ambiente, de ter novas formas de dinamismo social, econômico a partir da floresta.

É nesse discurso, também, que vigora essa ideologia da destruição, uma ideologia do desmatamento, dizia o professor Roberto Araújo, do Museu Paraense Emílio Goeldi, fazendo prevalecer uma ideia dominante, regionalizada, setorizada.

Nitidamente essa classe, com Bolsonaro, se torna homogênea, mas já existia antes. Isso mostra que o bolsonarismo expressa uma dinâmica social política brasileira, de uma formação de uma extrema-direita, com base orgânica, com coesão de classe, especialmente em algumas regiões como nesse arco Oeste que nós nos encontramos aqui, entre o norte de Rondônia e o Acre, em direção ao Pacífico, e o sul do Amazonas, e com norte de Mato Grosso já algum tempo incorporado.

Esse bloco que sobe de Rondônia para o sul do Amazonas, está buscando derrubar essa que talvez seja a última fronteira. Esse chamado coração da Amazônia é o último trecho e está sob forte planejamento e precificação.

É curioso que falam tanto em proteção, dizem que a Amazônia está em primeiro lugar, que pensam em fazer seminários internacionais aqui na Amazônia, como a próxima COP-30, por exemplo. Mas essas questões todas que não são tocadas?

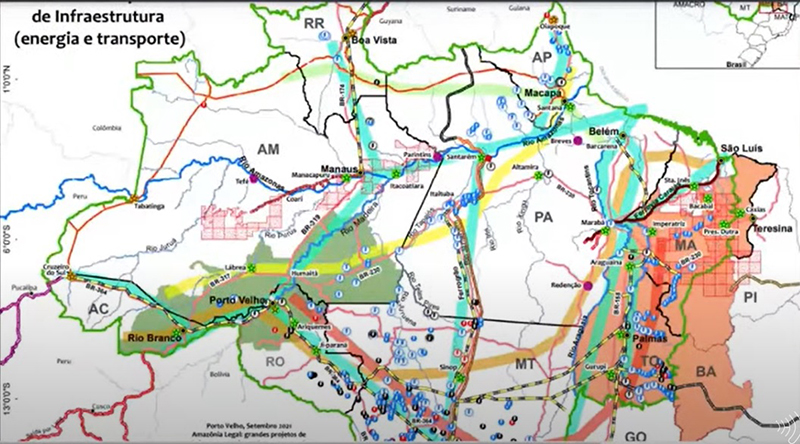

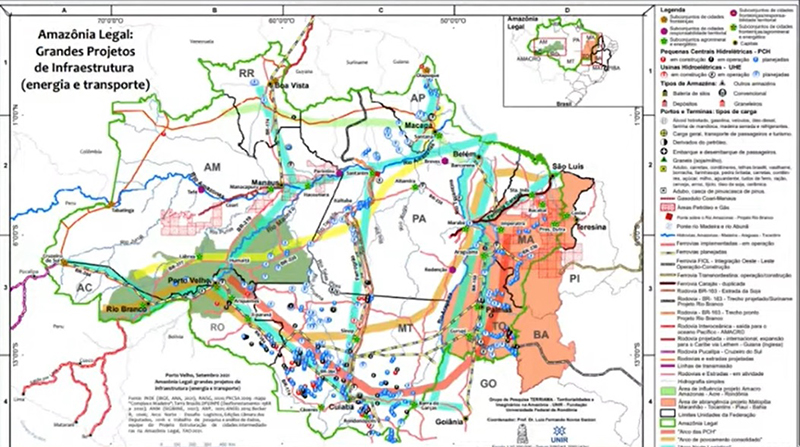

Reprodução da apresentação do professor.

O mapa acima é interessante de observar. Estão anunciando agora no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC a Ferrogrão, bem no centro do mapa da Amazônia. Já temos, também no centro, a BR 163 que produziu um estrago irreversível nesse corredor. E agora vamos duplicar esse corredor com a Ferrogrão. Era um projeto que nem o governo Bolsonaro conseguiu tirar do papel e agora é apresentado dentro da lista dos projetos do PAC.

Ainda há tempo de revisão disso, mas seria necessário que o conjunto de vozes, inclusive de dentro do governo, se levantasse e pedisse os devidos estudos. Afinal, fazer um projeto com essa magnitude, que consolida esse corredor, condena as últimas áreas de conservação e os territórios indígenas nesse eixo Miritituba-Santarém. Nessa região, tem uma diversidade, tem uma riqueza, uma história dos nossos povos, inclusive nessas cidades. Transformá-las em apêndice de corredor de exportação de soja é comprometer também a própria capacidade dos povos amazônicos em articularem a sua trajetória para trás e para frente.

Anúncio da Ferrogrão veiculado no governo Bolsonaro | Reprodução Ministério da Infraestrutura.

Isso é funcionalizar, transformar essas cidades que foram adquirindo uma conformação própria, uma forma específica, especialmente essas do eixo fluvial. Observe que a história da cabanagem, por exemplo, no começo do século XX, tem muito a ver com essa capacidade de comunicação.

E, agora, ela é restrita e monopolizada nas grandes balsas, fazendo dos rios Madeira e Tapajós, no Tocantins, eixos de articulação, junto com o Rio Amazonas, do chamado Arco Norte, que é o grande projeto do agronegócio em termos de logística. Assim como o Ferrogrão, o Arco Norte é outro projeto que continua em pé.

Veja como a agenda do agronegócio e os lados A e B juntos, os dois fechados, mantém essa agenda de pé. E não é mais o governo Bolsonaro, já se passaram 100 dias.

O fato de não haver desarmamento, de não haver um acompanhamento nas áreas mais críticas de conflito em toda a Amazônia, é um risco. É preciso mapear e imediatamente redobrar as forças de controle de acompanhamento e vigilância, negociação e de fortalecimento dos defensores ambientais para proteger a vida deles. Tudo isso parece ser questões emergenciais. Nós estamos em uma situação limite. Aqui é como se a eleição não tivesse ocorrido.

Essas forças de repressão não perceberam que há um movimento contrário aos interesses deles. Pelo contrário, estão achando que é hora de fazer mais desafios. Como é de costume, eles invertem sempre o jogo, afirmando que o problema é o meio ambiente, o problema é o ambientalista, o problema é o índio. Então, faz-se um discurso populista autoritário que cria e recria esses inimigos e vai proporcionando condições para sua supressão. Não é só de forma material, mas de forma simbólica também.

Fala-se que é uma guerra híbrida, porque são em várias esferas, ocorre em várias dimensões. Você tem que humilhar, tem que acabar com a alma daquele sujeito [indígenas e povos originários], tem que ser um sujeito que pareça perigoso. É como primeiro se carregassem os olhares sobre eles, para que, depois, as armas sejam carregadas. É um trabalho de extermínio da imagem, não é só de criminalização prévia.

Essa situação ocorre com os povos indígenas, é claro, mas também com os movimentos camponeses. Começou a se entender, novamente, o que é a criminalização do movimento nesses tempos, quando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, de novo, é alvo dessa operação que visa a criminalização. Aqui na Amazônia, aliás, os movimentos camponeses continuaram criminalizados durante esses anos todos.

É como se houvesse uma espécie de governo de fato. Há o governo de júri, o governo que está lá oficialmente estabelecido, mas tem aqui um governo de fato que age nessas áreas de fronteira, que foram terceirizadas nesse planejamento.

Eu cheguei aqui em 2006 e acompanhei o PAC. Esses projetos de infraestrutura, especialmente os que se localizavam na Amazônia, tratavam a região como moeda de troca, assim como Belo Monte foi moeda de troca. É como se dissessem assim: “vocês não conseguem fazer, mas um governo progressista consegue” [pois essas obras foram tocadas nos governos Lula e Dilma]. Ou seja, uma espécie de “mão amiga” que vem, mas que, na verdade, vai disciplinar e conter, vai fazer a obra e em troca de alguns tipos de benefícios transitórios.

O inchaço dos programas de compensação é próprio dos licenciamentos de hidrelétricas. Fazem um plano de compensação plus e acham que é isso que vai resolver. Na verdade, é ao contrário, está só fazendo uma mitigação a posteriori para estabilizar o estrago anterior, que foi permitir um planejamento desses que condena toda a conformação da bacia Rio Xingu. Se acabou a Volta Grande, acabou com tudo, com todas as interações dos seres vivos e dos povos indígenas, condenados e afetados agora pela pelo ressecamento da hidroelétrica.

Publicação Xingu, o rio que pulsa em nós, do Instituto Socioambiental.

Nós inventamos novas formas de espoliação, agora temos espoliados por ressecamento de hidrelétrica. Isso porque tira a água da Volta Grande, joga tudo num reservatório central, e a vazão mínima e a disputa são o quanto de água a hidrelétrica vai conceder.

Essas hidroelétricas fazem chantagem, assim como ruralistas fazem aqui. É como se perguntassem: vocês querem energia, desenvolvimento, empregos, ou querem que vá água para “aqueles ociosos”, aqueles que não fazem nada? O jogo dos grandes projetos facilitou essa privatização dos territórios, uma privatização que ocorre em tempos de internacionalização e monopolização.

Nós estamos, agora com a ajuda dos militares, realizando o que os militares de antigamente diziam ser um pesadelo deles. A internacionalização da Amazônia virou transnacionalização, o que é pior. Não se trata só de potências estrangeiras ocupando a Amazônia; são empresas transnacionais adquirindo terras, são concessões, hidrelétricas, concessões florestais e, também, agora incorporando todo o pacote verde. E, assim, vão gerindo esses territórios. Isso também significa gerir a situação de segurança. É uma espécie de suicídio do Estado. Ora, se é terceirizando que os negócios se estabilizam melhor, então, qual é o papel do Estado?

Não é que faltou o Estado na Amazônia, é senso comum dizer "falta a presença do Estado na Amazônia", mas é que aqui não tem mais esse tal do Estado republicano. O Estado que chega é para viabilizar um novo terminal portuário, acabar com duas ou três comunidades ribeirinhas e transformar aquilo numa plataforma de exportação.

E o que é Amazônia nisso aí? Não tem mais Amazônia, não tem mais interação, contemplação, não tem cultura, não tem música, não tem. Não tem nem consumo de paisagem, que é o que se usa no turismo de baixa agregação de inteligência. Então, assim estão sintetizando e homogeneizando em tempo muito concentrado. É o chamado ajuste espacial que o David Harvey fala. Mas imagine isso em escala amazônica, literalmente.

Essa lógica já vem desde pelo menos o PAC. Fernando Henrique, no programa Muda Brasil, tentou seguir nesse eixo. Eliezer Batista, então presidente da Vale, que pensou os eixos de desenvolvimento e expansão o capitalismo brasileiro, "botou o guizo" primeiro. Ele percebeu um potencial de ligação até em um Pacífico, que então foi o chamado Corredor Noroeste. Mas é o PAC que vai fincar as verdadeiras bases materiais desse planejamento, que é privado na sua lógica inteira, ainda que pudesse ou tenha sido público nas fases iniciais, mas foi só para viabilizar o processo como um todo.

O PAC fica numa posição que demonstra bem a subalternidade da capacidade de regulação dos grandes investidores. Isso porque demonstra que a condicionalidade vem das empresas para Estado, e não o contrário.

Se olharmos o PAC, vamos olhar de novo agora nessa nova versão do governo Lula 3, veremos que a lógica continua sendo aquela de atração de investimento. Então, o Estado tem que oferecer suporte operacional, baixos custos, a chamada produtividade, e o investimento tomará sua decisão. E aí ocorre uma contradição tremenda.

Afinal, a questão ambiental vai complexificar ou não essa tomada de decisão? A ESG [a governança ambiental, social e corporativa, do inglês Environmental, social, and corporate governance, que são práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização] é para valer mesmo ou essa tomada de decisão veio incorporar esses critérios? Vai prevalecer durante o empreendimento inteiro ou será só num momento inicial de espetacularização da ESG? Até que ponto essa pauta ambiental pode inviabilizar um empreendimento?

O meu maior receio, e já percebo uma tendência nesse sentido, é de que a pauta ambiental pura olhe essas regiões, esses territórios riquíssimos de história, de interação, de cocriação, como apenas floresta. É como se o problema fosse apenas destruir a floresta. Mas a floresta não é só floresta. A floresta é plantada, essa floresta foi recriada tantas vezes, não é esse o problema. O que é problema mesmo é essa dizimação que se aproxima e que continua. É esse o ponto de não reversibilidade que, aparentemente, não incomoda. É também da destruição dos povos indígenas, dos povos tradicionais, esse ponto que ninguém fala.

O problema do fim da Amazônia é que você não apenas destrói o regulador climático como se anuncia, como se pudesse reduzir a Amazônia a um regulador climático. Deveria ser visto de uma forma mais apropriada, colocando a Amazônia como regulador civilizatório. Não conseguimos manter as feições mínimas que dizem o que é Amazônia na sua sociobiodiversidade, não se consegue ter um pacto mínimo, um pacto socioterritorial entre os atores, de forma que alguns tenham que reverter suas trajetórias ou frear suas trajetórias, outros tenham que acelerar, ou seja, tem que haver algum tipo de equilíbrio.

Do contrário, o que nós vamos ter? Uma prova de falência, falência civilizatória, incapacidade de resguardar mananciais de sociabilidade, de caminhos alternativos. Não é tanto em termos bens, produtos como também de imaginação, que tem faltado muito, é fazer um diálogo intercultural, que é essencial para nossa capacidade de recuperação.

Entretanto, parece ter havido alguns momentos de maior possibilidade de viabilizar esses pontos de preservação e resguardo. Isso renova a nossa crença e nossa esperança de que o país possa, de fato, dialogar e se ver naquilo que tem de mais sensível, mais profundo.

A defesa da Amazônia, então, parte dessa percepção de que é, também, disputar as alternativas do próprio Brasil e do planeta. Como nós vimos, o antiexemplo bolsonarista reforça essa tendência à direitização do mundo todo. A cada eleição em que esse tipo de orientação sai vitoriosa, também é evidente que a eleição norte-americana deixou ainda mais claro, evidencia como é importante disputar os rumos desse país. Vamos ter importância, relevância global. E parece que a direita, os grandes capitais, não tem dúvida disso, investem fortemente no Brasil, são convictos, têm a sua bandeira de nacionalidade soberanista, meio tosca.

É por isso que vão tentar criar algum tipo de acordo em torno dessa reconstrução da nacionalidade ordeira cívica, que a direita quer apresentar. A derrota do Bolsonaro é uma passagem, imagino que também já calculada, já colocada nos planos de um projeto que, ao longo desses quatro anos, teve muito tempo para amadurecer a sua continuidade. E isso passa, certamente, pela Amazônia.

É observando esse conjunto de situações na Amazônia que se torna urgente a articulação dos sujeitos territoriais amazônicos entre si. E que possa haver sensibilidade dos ministérios, de que todos tenham a compreensão do papel da Amazônia. É uma verdadeira reconstrução do país em todos os sentidos. E, ainda, que possa haver coerência entre aquilo que vai ser apresentado nos fóruns internacionais e aquilo que de fato está ocorrendo aqui com os sujeitos, aqueles que são os elementos fundantes e que são, de fato, os elementos renovadores e inovadores do que pode ser a Amazônia.

Esses sujeitos territorializados são os povos originários, não são esses novos sujeitos agenciados que chegam como mão de obra circulante ligada aos grandes projetos. Quem faz esse tipo de manejo, de movimentação, de trabalho, precarização do trabalho escravo, não seria esse tipo de ator o sujeito amazônico. Será preciso ouvir as empresas do trabalho escravo, os empregados compulsórios dessas empresas? Talvez, mas é preciso saber que esse grupo é imediatamente absorvido por essas atividades na Amazônia, o pessoal empregado diretamente os seus familiares, tanto nas tarefas do próprio agro como nas obras, que requer muita lealdade ao grupo que pensa esses projetos. E se junta a esse grupo os setores de segurança privada.

Por isso, faço referência aos territórios empresariais, que se articulam com as elites locais. Fazem-se representar nas assembleias, no Poder Judiciário, vai se fechando o círculo em torno das cidades intermediárias e essa territorialização empresarial, então, se consuma a partir dessa cidade.

Esses são conceitos de uma pesquisa que procura materializar um pouco do que eu estava propondo até agora, olhando para hidroelétricas, agronegócio, mineração. Como elas são estratégias de commodity, têm uma lógica comum. Elas têm atores comuns, muitas vezes da mesma cadeia. Veja, por exemplo, que se têm a soja e o porto, há empresas que estão coligadas. Assim, fazer esse mapeamento de grupo empresarial é fundamental para entender a confluência.

Alfredo Wagner falava das estratégias empresariais da área agro, mas isso é uma estratégia que apenas acontece no campo setorial, mas ainda no campo do Estado, no campo da cultura. É como se fosse um transbordamento estratégico, uma espécie de autogestão, como se o Estado já não fosse mais necessário para alinhavar os movimentos de capital.

Pode-se notar que uma boa parte das bancadas das assembleias dos estados amazônicos é composta por intermediadores de terra, isso é, empresas de grilagem. Se a grilagem está tão institucionalizada já, com representação em todos os poderes, o mesmo acontece com as milícias. Com a grilagem se institucionalizando e o armamento sendo liberado nos últimos quatro anos, as milícias vieram na mesma sintonia, se empresariando, se modernizando.

Essa modernização da milícia vai depender muito de cada situação, porque se recorre muito às polícias militar e civil, não precisa trocar a farda. Sai da atividade de policial e se incorpora ao grupo da milícia. Mas, ao mesmo tempo, crescem a segurança patrimonial, a segurança orgânica que é gerida pelas empresas individualmente. Essas duas situações vão se conjugando, policiais e profissionais de empresas de segurança privada.

Os territórios empresariais são, ao mesmo tempo, territórios que vão sendo negociados em nacos e fatias com as elites tradicionais, as grandes famílias. São elas que vão, em última instância, administrar o território, ainda que os acionistas, os verdadeiros beneficiários dessas operações, nem se encontrem no país, estejam concentrados em duas ou três praças financeiras. Aliás, o modelo de commodities é a contraface de uma economia virtualizada, financeirizada. Já que não há dinamismo próprio, então, precisa se tornar um paraíso financeiro e fiscal, ao mesmo tempo que é um paraíso das commodities.

Trata-se de um capitalismo que cria suas próprias fronteiras. A economia verde é um exemplo.

São criados serviços, aquilo que não era não era privatizado, não era mercantilizável, como a chamada economia verde. Assim, o mercado de crédito de carbono passa a ser possível. Ora, se isso fosse uma medida transitória que pudesse ser algum tipo de reparação histórica, eu até compreenderia, mas ver esses créditos de carbono como uma alternativa em si não é possível. É a financeirização das florestas, de seus bens, serviços e, assim, as pessoas vão dar valor a ela porque está já financeirizada.

A mesma coisa ocorre com a água. Falam que o único jeito de proteger e evitar o fim das águas é se privatizar, pois então as pessoas vão dar valor. Pensar dessa forma é realmente acreditar que a sociedade de faliu, que não há capacidade de reinvenção social e que nós entregamos até a última gota.

São essas as fronteiras que não terão limite físico, não haverá um limite físico para o capitalismo. Não acredito nessa bem-aventurança de que haja um limite físico, um fim do poço, porque é um capitalismo em fase senil. Isso fica mais claro ainda após 2008 e, não à toa, a extrema-direita aparece para representar politicamente essa senilidade, no sentido de não criação de riqueza nova e de ter que adotar a guerra civil como uma forma constante de adequação de interesses. Você tem que fazer os ajustes no andar de baixo para ajustar o andar de cima.

A Amazônia foi colocada numa espécie de agroestratégia e não foi retirada até agora. Ao mesmo tempo, estão fazendo da discussão entre União Europeia e Mercosul de um modo esquizofrênico. Se aprovar o acordo com a União Europeia nesses moldes, a Amazônia vai para o fogo. Estão sacrificando aquilo que pode ser ainda uma unidade de conservação, de terras indígenas, mantida esse modelo e essa governança. Assinar esse acordo nessas condições é uma temeridade, pois não há como recompor uma soberania necessária, pactuações necessárias, para fortalecer um ou outro ator.

O desafio é para que haja uma interface, essa arena socioambiental constituída, que seja legitimada na esfera pública nacional, pois isso já acontece na esfera internacional, uma vez que se tem todo o espaço para fazer essa interlocução nos espaços internacionais. Agora, no Brasil, com a derrota de Bolsonaro, não há nada que justifique essa esfera não ter sido já chamada para uma articulação interministerial, com todos os ministérios envolvidos com a Amazônia.

Temos que chamar esses atores. Esses atores já não subiram na rampa [do Palácio do Planalto, na posse do presidente Lula]? Pois, agora, temos que subir no planejamento e discutir esses grandes projetos que estão colocados junto com esses atores.

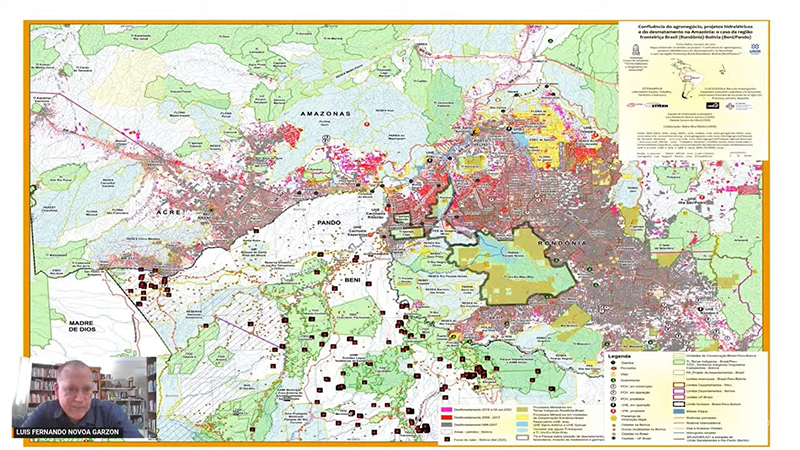

Reprodução da apresentação do professor.

Com esse mapa da região amazônica no Brasil e na Bolívia, podemos perceber as áreas de calor. Essas áreas de maior calor é onde há maior desmatamento. Embora não tenha conseguido mais dados da Bolívia, o que quis entender com esse mapa é que as dinâmicas territoriais não têm fronteiras, não têm limite. Podemos perceber uma linha divisória do Rio Mamoré, mas não é limite, pelo contrário, ele é um fluxo. Estradas e rios aí são fluxos, e o agronegócio, a pecuária, têm subido de um lado e de outro.

Assim, o agronegócio vai fazendo um trançado territorial, vai fazer nossa diplomacia empresarial enquanto não temos a diplomacia dos povos e a integração regional dos nossos países. As integrações econômicas vão sendo feitas e essa região aí da América do Sul é prova disso. Os próprios capitais vão fazendo suas pequenas ramificações que, olhando como um todo, nessa ideia de olhar de forma simultânea, percebe-se que é uma estratégia consolidada. São os agro-minero-elétrico-estratégicos, uma junção de estratégias multissetoriais e que usa um território intensivamente.

No mapa, essa área vermelha e cinza no lado brasileiro são as partes consolidadas do desmatamento já realizado até 2008. As zonas em vermelho e rosa são as mais recentes, até 2020. Observe que apenas pela periodização eu sei para onde está indo essa fronteira. Mesmo que não tivesse um satélite 24 horas me escancarando para onde estão indo as maiores devastações nos campos, já se sabe que tem uma articulação empresarial, não é individual, não é o camponês limpando o pasto e a devastação não foi um acidente. São grandes perímetros e se sabe exatamente em que propriedades estão acontecendo.

Isso também é possível ver em termos sub-regionais. Nesse próximo mapa, podemos ver que tem uma "pedra no meio do caminho".

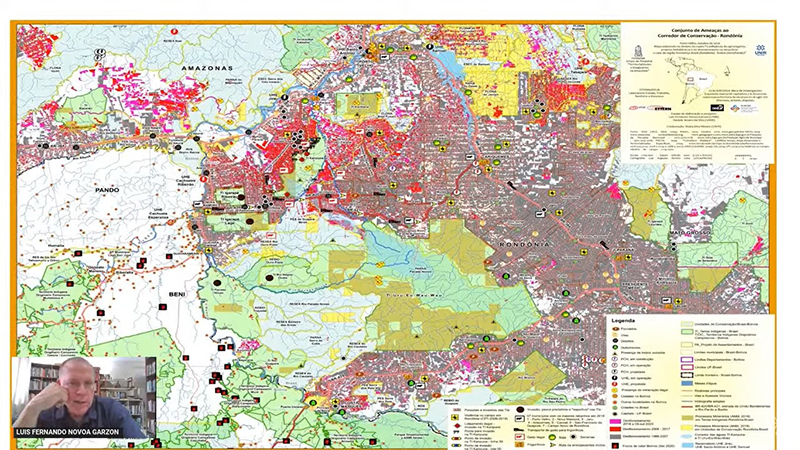

Reprodução da apresentação do professor.

É esse corredor de conservação, que é o Vale do Guaporé, onde temos os Uru-eu-uau-uaus, e, lá em cima, temos um pedacinho no meio do vermelho, cercado. É um último naco onde tudo era unidade de conservação, era terra indígena. Esse é o corredor da BR 364, chegando em Porto Velho. Veja o que virou (a área em vermelho mais consolidada). Veja que vai subindo lá para o norte, se vai para do Acre, Amazonas. Em rosa, no lado direito, são as últimas áreas desmatadas. Assim, percebemos para onde vai e como vai essa dinâmica. O que precisa ser feito? Aumentar o controle, fiscalização.

Agora, o que está em questão é se essa transição vai ocorrer para além do nível federal. A Amazônia não vai ter uma jurisprudência federal e internacional? Cada vez que se recorta a área de jurisprudência, em termos de licenciamento, pior fica. Isso porque, por exemplo, o prefeito – se passarmos pela escala municipal – é facilmente incorporado nesses jogos de poder gigantescos das grandes empresas. O que pode esse prefeito se não se juntar a um bloco ou outro?

Se forem descentralizadas essas funções de governança territorial, cai nas grandes monopolizadoras, empresas de comoditização dos territórios. Assim, elas passam a gerir, ou se autogerir a se autolicenciar. Por isso, é fundamental que haja uma interferência federal, que seja representativa do que seria a nação brasileira multiétnica, e que possamos encontrar caminhos para sair dos impasses.

São vários impasses aqui na Amazônia. E é preciso, antes de fazer qualquer conferência internacional, fazer a conferência ou um grande encontro com os povos para que possamos pensar essa passagem, essa transição.

Gostaria de terminar com esse mapa, que é dos grandes projetos.

Reprodução da apresentação do professor.

Do lado rosa, é o corredor chamado Matopiba. Ele foi concebido pela Embrapa, implementado de forma autônoma, claro que com a paraestatalidade, mas o processo de consolidação desse corredor de exportação é gerido por si. O Matopiba virou sinônimo de uma espécie de zona de livre comércio, zona de processamento de exportações, uma ZPS. É basicamente esse formato, fazer com que aquele território se torne articulado com intermodalidade, garantir processos de irrigação, economia de larga escala e escoamento portuário.

Então, o Matopiba foi a demonstração de como nosso território já vem sendo transnacionalizado, privatizado, nasce debaixo dos nossos olhos. Em função de demandas internacionais, sacrificamos o que pode ser uma agricultura diversificada, saudável, que gera emprego, renda, saúde em nome de ganhos em euros e dólares. Mas quem é que está ganhando em euro e dólar? Que Brasil é esse que está ganhando com esse modelo?

Esse modelo, que se reforça com a infraestrutura, não vai adiante. Veja que o Estado tenta, como se fosse laçar o redemoinho, oferecer uma infraestrutura para tentar mostrar que faz a regulação. Mas não é bem assim, a própria hidrovia, por exemplo, já é uma PPP, já vai ser privatizada, assim como foram as hidrelétricas do Rio Madeira, como foi Belo Monte. As estatais entram para facilitar, viabilizar o negócio, depois elas vão saindo, vão diminuindo participação ou ficam só para manter o negócio seguro. As controladoras são empresas privadas e, assim, nesses grandes projetos estão em questão a continuidade e o fortalecimento desse modelo.

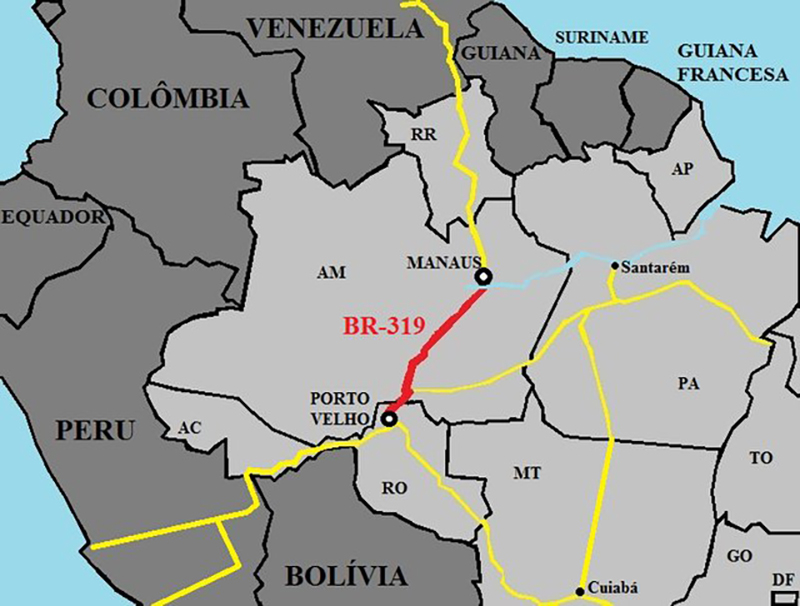

Uma obra que felizmente não foi anunciada no pacote, mas há uma pressão grande das elites locais para que esse projeto seja apresentado como prioridade no governo Lula, é a reconstrução da BR 319. Você faz uma obra como essas para testar a capacidade de resposta, tem esse caráter de provocação e ao mesmo tempo tem um projeto de destituição.

Foto: Traçado da BR 319 | Mapa: Wikipédia.

Do ponto de vista de quem se sente abandonado por projetos externos, um projeto sempre é bem-vindo. A depender de um de uma população urbana, satelitezada por elites, que estão sempre nessa expectativa de serem incorporados na próxima leva de projetos, essa obra pode parecer positiva. E assim, acaba sendo disseminado como melhor do que a situação em que se encontram. Mas isso significa abrir um novo corredor em áreas que ainda têm organicidade, têm capacidade de se autorrepresentar, que deveriam ser superprotegidas.

Não é possível pensar, tanto no caso da Ferrogrão como a 318, o Arco Norte, que esse planejamento, aprovado em governos de exceção empresarial e política, governos Temer e Bolsonaro, siga como o Projeto Programa de Investimentos – PPI, com total autonomia para os empreendedores se fartarem no BNDES para assumirem esses projetos. Esses projetos continuam em carteira e não foram questionados. No mínimo, os ministérios deveriam solicitar estudos adicionais para esses projetos, colocando-os em stand-by, abrindo negociações, tornando público os interesses, mas isso não está em discussão.

É preciso tornar público os interesses, é preciso sabermos quem ganha, quem perde. Vamos assumir, falar a verdade. Tem que dialogar, tem que ter audiências públicas, mas não aquelas só para constar. Precisamos dialogar sobre esses projetos, essa é a premissa. Esse mapeamento que concluiu em 2021, infelizmente, continua atual e continua passivo de questionamento.

Assista a íntegra da conferência: