03 Agosto 2023

Em nova obra, o professor e historiador Luiz Marques traz propostas para uma política de sobrevivência.

A reportagem é de Liana Coll, publicada por Jornal da Unicamp e reproduzida por EcoDebate, 02-08-2023.

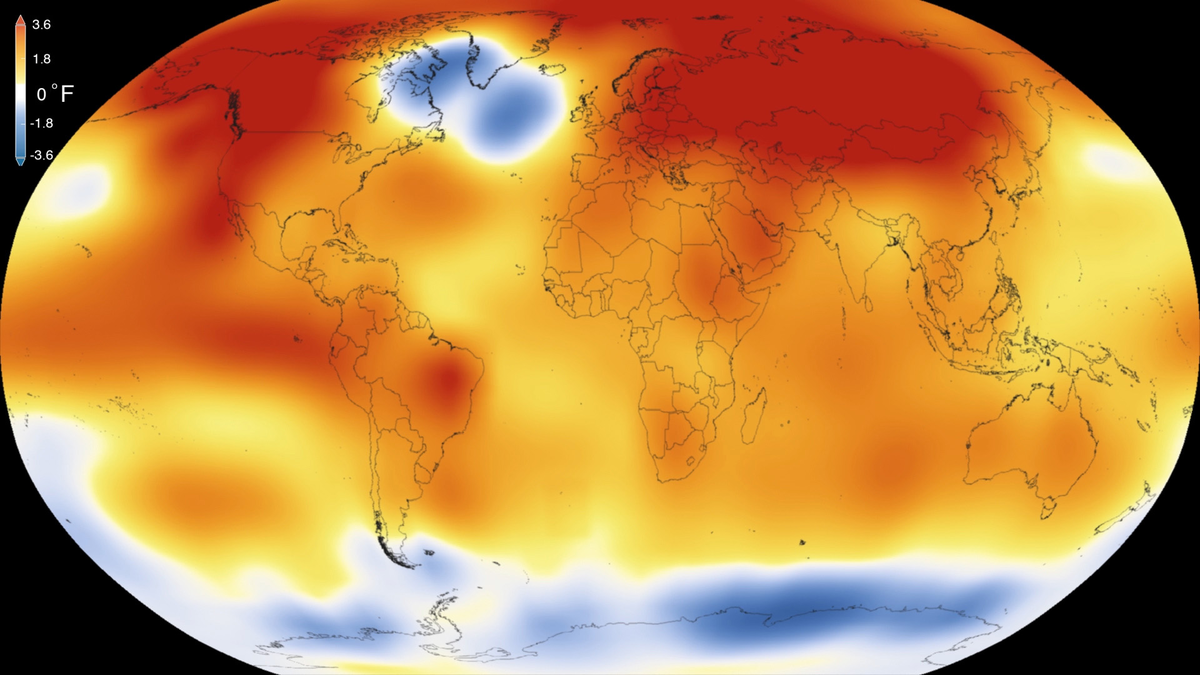

Aumento da temperatura da Terra e da poluição, chuvas e secas cada vez mais intensas, entre outros fenômenos extremos, são alguns dos alertas claros quanto ao risco para inúmeras espécies de seres vivos do planeta, inclusive, e não por último, a nossa. Entretanto, para o historiador Luiz Marques, as medidas para conter a aceleração do colapso ambiental ainda são insuficientes. Alerta, ainda, que as opções agora “são entre um futuro pior, mas ainda reversível a longo prazo, e um futuro em fase terminal”. Para Marques, docente aposentado e colaborador do Departamento de História da Unicamp, faz-se necessária uma ação coletiva corajosa para superar um sistema de capitalismo globalizado que aniquila “as condições de existência dos seres vivos”.

“Estamos numa bifurcação. Não teremos outra década para hesitar como fizemos na década passada.” Com essa epígrafe, em que o pesquisador Will Steffen ressalta o caráter urgente das medidas a serem tomadas, Marques abre a obra "O decênio decisivo: propostas para uma política de sobrevivência", recém-lançada pela Editora Elefante. A publicação traz um balanço a respeito dos alertas de cientistas sobre a emergência ambiental e sintetiza as ações necessárias para impedir a ruína de nossa sociedade e a extinção em massa de espécies no planeta.

Desglobalizar a produção agrícola é uma das propostas elencadas pelo historiador como fundamentais. Para o estudioso, é preciso que a questão alimentar esteja vinculada ao território. “Não há qualquer racionalidade no consumo de carne, ao menos na escala industrial atual, e nem em plantar soja na Amazônia para que ela sirva de ração animal do outro lado do mundo”, exemplifica.

Rever o papel dos aparatos estatais, que agem como corporações na exploração de combustíveis fósseis, por exemplo, também é uma das medidas imperativas destacadas pelo docente. Além disso, levando em consideração que a questão ambiental extrapola os interesses nacionais, Marques indica a necessidade de uma governança global. Em sua avaliação, há um conjunto de problemas para cuja resolução os Estados nacionais não são mais funcionais. “Essa agenda pode ser resumida na fórmula: desglobalização da economia, que deve se radicar nos territórios, e globalização democrática da política”, afirma.

Criação de gado em Apuí, Amazonas, nos limites da Floresta Nacional de Urupadi. (Foto: Daniel Beltrá | Greenpeace)

Sinais inequívocos

Nesta entrevista, o professor, que em 2015 lançou "Capitalismo e colapso ambiental", vencedor de um Prêmio Jabuti, discorre sobre alguns dos eixos da nova obra, reiterando que será preciso “redefinir a vida a partir da noção de limite”. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista.

Eis a entrevista.

A primeira condição para evoluir é admitir que fracassamos. O fracasso não é uma categoria subjetiva, é um termo descritivo. Quando se tem uma meta e não se sai do ponto de partida ou mesmo quando se constata retrocesso, como é o caso das negociações climáticas, então a palavra que descreve essa situação é fracasso. Devemos chamar as coisas pelos seus nomes. Nós fracassamos em praticamente todas as frentes das emergências socioambientais que estão se avolumando sobre as sociedades: clima, biodiversidade, poluição, segurança sanitária, desigualdades, resolução pacífica dos conflitos etc.

Tentar negar ou relativizar essa evidência é inútil e, sobretudo, prejudicial. Houve, por certo, avanço na preocupação coletiva em relação a esse conjunto de problemas. Contudo, os indicadores de aceleração de todas essas crises socioambientais são inequívocos. A reação das sociedades não está ainda à altura da gravidade extrema desses problemas, causados em geral pelo modelo econômico globalizado a que se dá o nome de capitalismo.

O professor e historiador Luiz Marques: “A nação, como ordenamento jurídico dotado, ao menos em tese, de direito à soberania absoluta, é uma entidade completamente anacrônica”. (Foto: Antonio Scarpinetti)

O sistema alimentar

Em 2022, trechos do Rio Loire (França) e do Rio Pó (Itália) secaram. Esses e muitos outros rios vão se tornar sazonais muito brevemente. Se alguém me dissesse há cinco anos que isso iria ocorrer, eu diria: “Bom, quando isso acontecer, a Europa vai entrar em pânico e reagirá à altura da gravidade do problema”. Agora, chegamos a esse ponto e a reação social é baixíssima, assim como a ação política. Todos se dizem empenhados, é claro, na consecução dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável [da Organização das Nações Unidas]. A palavra “sustentável” se universalizou, mas perdeu completamente o sentido. É claro que alguma coisa está sendo feita, mas os resultados, quando resultados há, são irrisórios em comparação com o que seria necessário fazer.

A questão alimentar é essencial. As sociedades têm que se esforçar para atingir a autossuficiência alimentar dos territórios. Temos que encurtar ao máximo a distância entre produção e consumo. Plantar soja no Brasil para alimentar animais que distam milhares de quilômetros do lugar de plantio é absurdo. Não é assim que o sistema Terra pode funcionar. O agronegócio exporta commodities enquanto incendeia a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, avança sobre novos territórios, mata e aterroriza os povos da floresta e as populações locais, além de causar morticínios gigantescos de animais.

Estimativas de Walfrido Moraes Tomas, Christian Berlink e mais 28 colegas, publicadas na Scientific Reports de dezembro de 2021, mostraram que os incêndios ocorridos em mais de 39 mil km2 no Pantanal em 2020 e que, até setembro do mesmo ano, haviam atingido 23% da área total desse bioma, mataram cerca de 17 milhões de vertebrados, “ao menos” 16.952.000. Os focos de incêndio tiveram início no mesmo dia e quase na mesma hora, em quatro propriedades localizadas na mesma região, sendo que seus proprietários providenciaram a retirada de seu gado alguns dias antes. Esses criminosos foram identificados pela Polícia Federal, tal como noticiado pelo portal UOL, mas permanecem impunes.

Em 22 de agosto de 2021, a Folha de S.Paulo noticiou: “Incêndios no Pantanal alcançam ritmo da destruição recorde de 2020”. A sociedade fecha os olhos para esse ecocídio. O Brasil é o maior exportador de carne bovina e de soja do mundo. Não há qualquer racionalidade no consumo de carne, ao menos na escala industrial atual, e nem em plantar soja na Amazônia para que ela sirva de ração animal no outro lado do mundo. O que mais assombra é que não se tenha percebido o nível de absurdo que esse modelo representa. Temos muito a aprender com os povos indígenas, que podem nos ensinar um novo padrão de relacionamento dos seres humanos com a biosfera.

É improvável que o agronegócio, com essa estrutura latifundiária e esse modus operandi, possa sobreviver mais dez anos. Os países importadores dessas commodities afirmam querer que as florestas sejam respeitadas. Todavia, a única maneira de respeitá-las é cessar a importação de carne e soja. E mesmo que, por um passe de mágica, o agronegócio não derrubasse mais nenhuma árvore, ainda assim, continuaria sendo insustentável, pois nenhuma monocultura e nenhuma pecuária bovina nessa escala (mais de 200 milhões de cabeças de gado) podem ser consideradas, por definição, sustentáveis. Basta pensar nas emissões de metano desse gado, entre outros tantos impactos.

O inimigo público número um do Brasil hoje, o maior fator de desestruturação da sociedade brasileira, é o agronegócio. E, de outro lado, o modelo positivo de alimentação no Brasil é o proposto pelo MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra], produtor de uma agricultura familiar, sem agrotóxicos, que serve as comunidades locais, inclusive as escolas públicas. Temos um modelo positivo e outro negativo. Só que o modelo negativo controla o Congresso Nacional e o modelo positivo está sofrendo uma CPI [comissão parlamentar de inquérito] sem objeto, inventada por esse mesmo Congresso.

Gado próximo a focos de calor no município de Lábrea, no Amazonas. (Foto: Christian Braga | Greenpeace)

A governança global

Os Estados hoje se comportam e se percebem como corporações de combustíveis fósseis. As grandes corporações desses combustíveis estão em sua maioria nas mãos de empresas estatais em termos de reservas provadas e em volume de produção. Pelo critério de volume de produção, das dez maiores companhias de petróleo do mundo, oito são estatais (Saudi Aramco, Rosneft, KPC, Nioc, CNPC, Petrobras, Adnoc e Pemex). Obviamente, esses Estados não têm interesse em abrir mão dessas receitas essenciais para a sua contabilidade. Na raiz do problema, temos o fato de que o estatuto jurídico do Estado nacional está em descompasso com as realidades e os novos problemas do século XXI.

Os Estados nacionais mostraram-se no passado bem equipados política, institucional e intelectualmente para tratar de problemas circunscritos ao seu território. Hoje, os desafios mais importantes e urgentes que precisamos confrontar – gases do efeito estufa, perda de biodiversidade, acidificação dos oceanos, pandemias, elevação do nível do mar, poluição atmosférica e marítima etc. – são problemas globais. Entretanto, os países ainda agem na lógica da proteção de seus interesses, sem entender que ninguém se salvará sem um patamar muito mais elevado de cooperação internacional. Não há, portanto, competência para a, nem interesse na resolução desses problemas.

A nação, como ordenamento jurídico dotado, ao menos em tese, de direito à soberania absoluta, é uma entidade completamente anacrônica. É preciso agora uma governança global, que só será funcional e democrática se estiver baseada nos territórios. Essa agenda pode ser resumida na fórmula: desglobalização da economia, que deve se radicar nos territórios, e globalização democrática da política. O direito à soberania nacional absoluta deve ser superado em prol de uma soberania nacional relativa, subordinada aos interesses de sobrevivência da humanidade e das outras espécies.

A necessidade do limite

Os indicadores de igualdade avançaram muito nos séculos XIX e XX, mas têm regredido desde os anos 1980 com as políticas de desregulação financeira e a ideologia de Estado mínimo. Hoje, as crises ambientais impulsionam e aprofundam as desigualdades, entre as quais a injustiça climática; mais que nunca, o 1% mais rico do planeta governa o mundo. No ápice dessa elite, os 2.640 bilionários detentores em conjunto de US$ 12 trilhões (segundo a última lista da revista Forbes) são os grandes credores dos Estados nacionais e controlam suas decisões e investimentos estratégicos em energia, alimentação etc. Bill Gates, por exemplo, escreve best-sellers sobre como salvar o planeta, mas a Microsoft investe diretamente na indústria fóssil.

Em geral, esses bilionários agem para refrear qualquer tentativa de mudança social e de combate à emergência climática e demais emergências. Se alguma mudança significativa vier a se produzir, ela ocorrerá contra esses grupos. Por isso, uma proposta do meu livro é estabelecer, ao lado de uma renda mínima universal, um limite para a renda máxima. Não há justificativa para que uma pessoa ganhe e acumule além de certo limite, pois isso cria assimetrias inaceitáveis em uma democracia.

Ilustração: Felipe Corres Melachos

Nossa sobrevivência requer uma definição positiva de limite, em geral, incluindo ativos fundiários e financeiros, consumo energético, pegada ambiental etc. Isso só será possível a partir de um novo consenso social que, infelizmente, ainda está em gestação.

Cabe à universidade ajudar a fortalecê-lo, explicando a urgência desses problemas, dentro e fora de seus muros, e revendo sua própria grade curricular, que não está focada na diminuição da interferência antrópica sobre o sistema Terra.

Para além dessa situação já calamitosa, sobrevém a influência nefasta das big techs e das redes sociais, propagadoras de desinformação. É preciso estabelecer mecanismos de controle. Esse conjunto de fatores explica um pouco a baixa compreensão social e a inércia política diante da certeza de que as catástrofes socioambientais do segundo quarto deste século serão incomensuravelmente maiores do que as que já estamos sofrendo. Os anos 2020 serão decisivos se quisermos evitar que as crises postas em marcha pelo sistema econômico global ultrapassem nossa capacidade de adaptação. As opções, agora, são entre um futuro pior, mas ainda reversível a longo prazo, e um futuro em estado terminal.

Leia mais

- Crise climática: Como frear a contagem regressiva?

- A COP27 foi inconsequente. E agora? Análise de Luiz Marques

- “A fome no mundo está aumentando. Uma nova agricultura é necessária para a crise climática”. Entrevista com Maurizio Martina

- FAO: dispara a insegurança alimentar no mundo; 260 milhões de pessoas afetadas pela fome

- Papa à FAO: alimentos não são mercadorias, mas um dom de Deus

- FAO alerta para risco de extinção de plantas selvagens usadas para fins medicinais, cosméticos e alimentares

- Preços dos alimentos nos máximos históricos. FAO: risco de fome

- FAO: “Na América Latina e no Caribe há fome não por falta de alimentos, mas por desigualdade”

- Crise climática impacta ribeirinhos

- Crise climática e alienação. Artigo de Michael Löwy

- “A questão ecológica muda tudo para nós”. Entrevista com Michael Löwy

- Ecossocialismo. Artigo de Michael Löwy

- Davos: a desigualdade extrema cresceu junto com a riqueza extrema

- Como os ‘Homens de Davos' sequestraram o capitalismo. Entrevista com Peter Goodman

- Impactos do aquecimento global no aumento do nível do mar

- Aquecimento acima de 1,8°C irá acelerar o aumento do nível do mar

- Aumento do nível do mar pelo degelo da Groenlândia já é irreversível

- Geleiras no norte da Groenlândia estão derretendo em velocidade recorde

- Derretimento da camada de gelo da Groenlândia pode levar a um aumento do nível do mar de 18 cm em 2100

- A camada de gelo da Groenlândia enfrenta derretimento irreversível

- A Groenlândia perde gelo a um ritmo superior ao conhecido (pelo menos) em 12.000 anos

- Degelo da Groenlândia e da Antártica pode adicionar 28 cm ao aumento do nível do mar em 2100

- Nível do mar pode subir até 30 centímetros até 2050, segundo relatório interagências

- Aumento do nível do mar acelera a submersão costeira em todo o mundo

- Níveis extremos do mar se tornam muito mais comuns à medida que a Terra se aquece

- Entenda a relação entre o aquecimento global e o aumento do nível do mar

- O nível do mar sobe até quatro vezes a média global para as comunidades costeiras

- Quanto o degelo polar adicionará ao aumento do nível do mar?

- Mudanças climáticas: Aumento do nível do mar poderia ser acelerado por plataformas de gelo vulneráveis na Antártida

- Emergência Climática – Vulnerabilidade global à elevação do nível do mar ameaça 300 milhões de pessoas