O gigante chinês sempre esteve aí. Porém, para o Ocidente, que sente estremecer os pilares da sua hegemonia, o Estado mais antigo do atual Sistema Internacional despertou há pouco. Bruno Hendler, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás - UFG, aponta que “é preciso estudar esse passado e a formação social da China antes de compará-la com a França Napoleônica ou com a Alemanha das duas guerras mundiais”.

É com essa percepção que Hendler faz uso da teoria de Sistema-Mundo para compreender o atual estágio de desenvolvimento da China, desde a sua política interna e a relação com seus vizinhos até a ascensão global. “Os acontecimentos mais imediatos são condicionados por estruturas (sociais, políticas, econômicas e culturais) que vieram se desenvolvendo há muito tempo e que, portanto, não mudam facilmente”, explica em entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line.

Segundo o professor, o modelo de Estado chinês se contrapõe à ordem da democracia liberal, proclamada por Francis Fukuyama, em 1992, como o “Fim da História”, ou a saída vitoriosa do “modelo ocidental” da Guerra Fria. “A ascensão da China é apenas mais uma das evidências de que o modelo das democracias liberais está longe de ser triunfante – exceto para públicos que caem na armadilha maniqueísta da luta do bem contra o mal”, defende Hendler.

Segundo o professor, para além do modelo político, o modelo econômico chinês aponta que a abertura ao capitalismo ocidental não é o caminho único, e assim rechaça as teses que sustentam o crescimento chinês a “uma abertura ao capitalismo neoliberal”. “Muitos especialistas apontam para o dirigismo estatal como um fator crucial no fomento a tecnologia autóctone, na absorção de propriedade intelectual de empresas do Norte Global e na consolidação dos campeões nacionais em setores que o governo considera estratégicos”, apresenta. O que significa que “o capitalismo é que foi enquadrado por um projeto chinês de desenvolvimento de mercado no longo prazo”.

Por fim, Hendler apresenta as falhas da política externa brasileira diante desse contexto. Segundo ele, um alinhamento automático aos EUA, ou uma visão romântica do Ocidente, podem ser prejudiciais ao país nesse período de crise hegemônica. “Com a China, ainda estamos na fase do mapeamento dos pontos de convergência e divergência, e fechar as portas para as possibilidades (e também para os riscos) oferecidas pelo gigante asiático significaria perder o bonde da história”, defende o professor.

Bruno Hendler (Foto: Arquivo Pessoal)

Bruno Hendler é professor substituto do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás - UFG, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília - UnB e doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, com a tese “O Sistema Sinocêntrico Revisitado: A sobreposição de temporalidades da ascensão da China no século XXI e sua projeção sobre o Sudeste Asiático”.

IHU On-Line — Quais são os fatores mais importantes para compreender a ascensão chinesa no cenário econômico internacional?

Bruno Hendler — A ascensão chinesa pode ser encarada por diversos ângulos que ora se complementam, ora se negam mutuamente. O esforço mais importante para quem busca interpretar esse processo é fugir das teses mais alarmistas (como o possível confronto militar entre EUA e China) e previsões imediatistas (como as que prenunciam, há décadas, que o regime político chinês está prestes a colapsar diante de uma crise econômica – que nunca chega).

Dois processos são fundamentais para se entender a ascensão chinesa na economia global. Um deles corresponde a uma mudança no padrão de acumulação doméstico em relação à Era Mao (1949-1976), a qual foi marcada por reformas de base, industrialização da zona rural e um plano quinquenal que causou milhões de mortes no campo. Dois anos após a morte de Mao Tsé-Tung, mais precisamente em 1978, sob a liderança de Deng Xiaoping, a China iniciou o que eles chamam de período de reforma e abertura. Abriu-se ao comércio, investimento e tecnologia estrangeiros e passou a experimentar fortes processos de urbanização, industrialização, investimento público, superávit comercial, exploração de mão de obra barata e um crescimento econômico acelerado que, se por um lado, manteve-se na média de 10% por cerca de três décadas, por outro, provocou forte desequilíbrio regional, social e ambiental.

Desde meados dos anos 2000 a economia chinesa entrou numa terceira era, em que a indústria de manufatura voltada para as exportações tem sido ofuscada pelo setor de serviços, as atividades de baixo valor agregado têm dado lugar a trabalhos mais bem remunerados, mais sofisticados e menos insalubres e o crescimento a todo custo tem sido substituído por um novo contrato social com ampliação da renda e do consumo das famílias, alguma cobertura de previdência e saúde pública e certa preocupação ambiental. Vinte anos atrás seria absurdo imaginar que os Estados Unidos se retirariam de pactos globais de proteção ao meio ambiente e que a China se tornaria o país que mais investe em energias renováveis e que encabeça algumas discussões sobre mudanças climáticas.

O segundo processo é a transformação da aliança capital-Estado com a consolidação de empresas em setores de infraestrutura de energia e transportes (a maioria estatal) e em setores de tecnologia de ponta e inovação (em geral privadas). Em ambos os casos, o governo exerce um papel crucial na tomada de decisão, na alocação de recursos, na oferta de subsídios financeiros e na criação de incubadoras de startups que congregam universidades, laboratórios, empresários e líderes políticos. Ainda que a parcela da iniciativa privada tenha crescido muito nos últimos anos, principalmente entre as pequenas e médias empresas, muitos especialistas apontam para o dirigismo estatal como um fator crucial no fomento a tecnologia autóctone, na absorção de propriedade intelectual de empresas do Norte Global e na consolidação dos campeões nacionais em setores que o governo considera estratégicos, como siderurgia, petróleo, construção civil, ramos militares, tecnologia da informação etc. Em suma, há evidências de que a China não foi impulsionada à condição de grande potência graças a um choque de abertura do socialismo para o capitalismo neoliberal. Pelo contrário, o capitalismo é que foi enquadrado por um projeto chinês de desenvolvimento de mercado no longo prazo.

Não obstante, os slogans de harmonia e do “sonho chinês”, preconizados por Xi Jinping, escondem várias contradições e disputas internas no jogo de poder no Partido Comunista. Há muita contestação dos novos milionários chineses em relação a projetos definidos pelo governo e a nova classe-média, mais rica e cosmopolita, tende a lutar por mais liberdades individuais e por novas agendas de gênero, de sexualidade e de minorias étnicas. Mas essas disputas têm um tempero particular da mentalidade chinesa, confuciana e asiática, e qualquer generalização a partir de um viés ocidental corre o risco de errar feio. As forças sociais da China profunda são muito diferentes de qualquer coisa que exista no Ocidente e replicar nossos modelos teóricos para entendê-las pode gerar visões muito distorcidas da realidade.

IHU On-Line — O senhor baseia seus estudos em Immanuel Wallerstein. Em que consiste a análise de sistema-mundo proposta pelo autor?

Bruno Hendler — Na primeira metade da década de 1970, Wallerstein propôs uma visão das ciências sociais que rompesse com as fronteiras metodológicas e epistemológicas entre sociologia, economia, ciência política e história. Para ele, essas disciplinas haviam se encastelado em seus próprios reinos de teorias e conceitos e perdido a noção do todo, isto é, o sistema social que surgiu na Europa Ocidental, no “longo século XVI”, e que passou a abranger todo o planeta desde o século XIX. É esse sistema, que tem uma divisão internacional do trabalho baseada na acumulação incessante de capital e um campo de disputa por poder entre Estados nacionais soberanos, que Wallerstein chama de sistema-mundo moderno ou economia-mundo capitalista.

Outra contribuição de Wallerstein é a construção de pontes entre as teorias abstratas das ciências sociais e os acontecimentos concretos da história. Ao dizer que o sistema-mundo moderno existe apenas em um lugar e um tempo definidos (o “TempoEspaço”) ele reconhece que nenhum conceito é eterno e imutável, mas alguns padrões sociais podem existir por muito tempo, às vezes séculos ou décadas – e essas são as estruturas e conjunturas que moldam o tempo curto dos fatos.

Entender a obra de Wallerstein não é fácil. É uma leitura densa que gera inquietação e muito trabalho, pois te força a buscar as raízes mais profundas das notícias do cotidiano. Isso porque os acontecimentos mais imediatos são condicionados por estruturas (sociais, políticas, econômicas e culturais) que vieram se desenvolvendo há muito tempo e que, portanto, não mudam facilmente. É essa presença das estruturas que nos faz voltar ao século X para entender a ascensão da China contemporânea ou ao século XIX para compreender o poder dos EUA no século XXI. É pensar, por exemplo, no racismo estrutural no Brasil e nos EUA a partir de ciclos de segregação (de renda, de direitos civis, educacional, habitacional, de direito penal) mesmo depois da abolição da escravidão. Em suma, é um constante esforço de entender a realidade social para além daquilo que passa no telejornal – ou melhor, é entender a notícia do telejornal pelo prisma da longa duração.

IHU On-Line — Como a teoria de sistema-mundo explica a atual crise de hegemonia ocidental?

Bruno Hendler — Autores como Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi tratam de ciclos de hegemonias que tornaram global um sistema de poder e riqueza que surgiu na Europa em fins da Idade Média. Esse processo, que já tem mais de cinco séculos, enquadrou o mundo não europeu e não ocidental em sucessivas redes de centro-periferia, primeiro com o ciclo ibérico-genovês, depois o holandês, o inglês e, finalmente, o norte-americano. O que esses ciclos têm em comum? Eles foram produto de alianças bem-sucedidas entre Estados e empresas que se tornaram mais ricos e poderosos e empurraram para a periferia do sistema (primeiro com colônias, depois com esferas de influência sobre o Sul Global) os custos de produção econômica e o uso intensivo da violência.

Assim, os cem anos de relativa paz e “civilidade” na Europa de 1815 a 1914 (entre as Guerras Napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial) foram concomitantes a uma série de “barbaridades” perpetradas pelo imperialismo europeu na África e na Ásia. A grande sacada desses autores é mostrar que uma coisa não existiu sem a outra, isto é, o “progresso civilizatório” no centro do sistema, no Ocidente, só ocorreu porque seus custos foram sustentados por povos não ocidentais na periferia do sistema.

Wallerstein sugere que esse mundo como o conhecemos está fadado a desaparecer e ser substituído por algum outro sistema. Mas o que virá a seguir? Nem o próprio autor sabe ao certo, limitando-se a sugerir uma bifurcação entre uma ordem mais autoritária e violenta, e outra mais democrática e emancipatória. Já Giovanni Arrighi é mais incisivo, pois sua tese não trata de uma crise do sistema em si, mas uma crise no sistema, em que a hegemonia do século XX, os EUA, tende a ser ofuscada por uma potência ascendente, a China. O autor aponta para o gigante asiático como o motor de um novo ciclo de expansão econômica mundial, mas sem a supremacia militar que caracterizou as hegemonias da Inglaterra e dos EUA. Logo, a liderança chinesa tende a ser híbrida, pois pode se tornar um centro econômico mais pujante do que o norte-americano, mas ainda está longe de se tornar mais poderoso do que os EUA em termos militares ou de apelo cultural. Outro autor dessa corrente, Andre Gunder Frank, reforça a tese de Arrighi: para ele, a ascensão da Ásia Oriental, e da China em particular, não é uma novidade e sim o retorno ao padrão histórico de centralidade asiática anterior ao século XIX. Disto, deriva o nome de seu livro clássico: “ReOriente”.

Em todo caso, a simples ascensão da China como força desafiante e alternativa ao modelo liberal e democrático pregado pelos EUA já é suficiente para se pensar na crise da hegemonia ocidental. Junte-se a isso a crise de legitimidade dos regimes políticos dos países europeus e da União Europeia, os rompantes antidemocráticos e protecionistas da administração Trump, os atritos entre norte-americanos e europeus no âmbito da OTAN, a questão dos refugiados do Oriente Médio e norte da África na Europa e o alinhamento de interesses, ainda que sutil, de um bloco eurasiano Pequim-Moscou-Berlim: está desenhado o cenário de fragmentação do bloco ocidental do Atlântico Norte, que foi o centro do mundo por cinco séculos e que foi comandado, nos últimos duzentos anos, por um arranjo anglófono com a Inglaterra e depois com os EUA.

Porém, esse é um processo de longa duração e não será amanhã nem depois de amanhã que o Ocidente será suplantado por outra grande civilização. Segundo Arrighi, resta à China e Índia encabeçarem o grupo de países do Sul Global que darão origem a “uma comunidade de civilizações menos desigual”, mas esta é uma visão otimista diante dos enormes obstáculos sociais que ainda lhes restam e dos empecilhos a serem impostos pelos países desenvolvidos. Um exemplo destes obstáculos é o recuo da posição brasileira em relação ao BRICS (grupo que foi criado com grande protagonismo do Brasil) e o seu alinhamento do atual governo com os EUA.

IHU On-Line — Pode se afirmar que a China impulsiona o deslocamento do centro de poder econômico para a Ásia e a costa do Pacífico?

Bruno Hendler — É importante lembrar que até o século XIX China e Índia eram as economias mais pujantes do mundo e suas regiões adjacentes (Oriente Médio, Ásia Central e Leste Asiático) faziam parte de circuitos de comércio de longa distância que, quando foram conectadas pelas companhias de comércio europeias a partir do século XVI, chegavam até a Europa e a América. Depois de dois séculos de declínio oriental frente à ascensão de um Ocidente impulsionado pela Revolução Industrial, o que vemos é um retorno da riqueza (e do poder) mundial para a Ásia. Hoje, a China é o ator mais relevante na região, mas está longe de ser o único. As origens desse processo remontam ao pós-Segunda Guerra Mundial, quando os EUA forneceram recursos para a reconstrução do Japão. Este país tornou-se o centro de uma economia asiática baseada em redes de produção mais ágeis, com empresas menores e mais flexíveis e que terceirizaram atividades de menor valor agregado para os Tigres Asiáticos de primeira geração (Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura) e de segunda geração (países do Sudeste Asiático como Indonésia, Malásia e Tailândia).

É neste cenário, conhecido como o “milagre asiático de crescimento”, que a China pegou carona e iniciou sua ascensão nas cadeias globais de valor. Mas, conforme dito, engana-se quem defende que o crescimento chinês deveu-se ao toque mágico da “varinha de condão” do capitalismo e da abertura do mercado doméstico. As primeiras décadas de reforma econômica pós 1978 foram de pesado investimento público, protecionismo e controle estatal de setores estratégicos – isto é, foi o enquadramento do mercado pelo projeto nacional de longo prazo. Soma-se a isso o aumento da poupança das famílias, os lucros crescentes das pequenas empresas privadas voltadas para as exportações e a gradual transferência de tecnologia estrangeira com joint-ventures nas zonas econômicas especiais e voilà: a China chegou à virada do século XXI como a “fábrica do mundo”.

IHU On-Line — Qual é o papel que a China desempenhou historicamente no Sudeste Asiático e como esse processo histórico ajuda a entender a atual posição chinesa no sistema regional e internacional?

Bruno Hendler — A projeção externa é fundamental para se entender essa terceira era da economia chinesa contemporânea. Enquanto a Era Deng (de 1978 a meados dos anos 2000) foi marcada por investimento público e incentivo às exportações, esse novo momento é definido pela reciclagem do capital acumulado em novas periferias econômicas. Se antes a China reinvestia boa parte de seus fundos soberanos em títulos da dívida pública dos EUA, agora esses fundos têm sido reciclados em uma infinidade de serviços financeiros que apoiam a internacionalização de empresas chinesas na África, na América Latina e na Ásia.

O que tenho proposto é que essa projeção sobre o Sul Global decorre de três “motores” que mais se reforçam do que se contrapõem – ainda que haja importantes contradições:

1) o motor geopolítico/estratégico, pensado por militares e instituições ligadas às questões de defesa;

2) o motor de economia política, gerido por grupos e instituições ligados ao Ministério do Comércio (MOFCOM), aos grandes bancos públicos e a grandes empresas estatais;

3) e o motor simbólico/institucional ligado ao Ministério das Relações Exteriores e a outros atores responsáveis pela difusão do soft power chinês.

Por fim, os membros do Partido Comunista Chinês exercem forte influência em todas essas esferas.

Esses “motores” são modelos teóricos e, na prática, a atuação internacional da China resulta da interação entre seus agentes. Costumo dizer que para nós, aqui no Brasil, entendermos o modus operandi chinês e buscarmos benefícios nas interações bilaterais é importantíssimo estudar a relação deles com seus vizinhos, e o Sudeste Asiático é um ótimo “laboratório” de análise. Entre os séculos X e XIX a China teve um papel importante na dinâmica de poder e riqueza do Sudeste Asiático – primeiro com o protagonismo dos emissários e navegadores a serviço dos imperadores e depois com o protagonismo das famílias e guildas de comerciantes do litoral de Shanghai, Fujian e Guangzhou.

Meu argumento é que esse histórico de influência chinesa no Sudeste Asiático tem sido retomado nos últimos anos – com muitas diferenças, é claro. As grandes permanências (as estruturas mencionadas antes) são a reconstrução de um campo de gravitação econômica em torno da China, a superioridade militar deste país e a reconstrução de uma espécie de identidade asiática confuciana, pautada por acordos consensuais, movimentos lentos e simbolismos de deferência em relação à China e de respeito à soberania e autodeterminação dos vizinhos por parte da China. Neste sentido, os litígios no Mar do Sul da China são um ponto fora da curva, pois colocam em risco o esforço diplomático de Pequim em estabelecer relações cordiais na região.

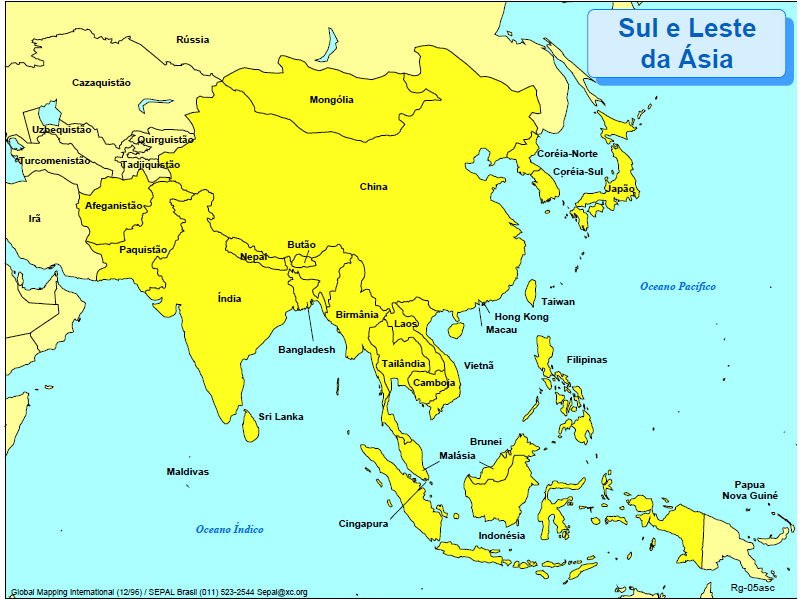

Mapa do Sudeste Asiático. Fonte: Geoturing

Por um lado, as relações de centro-periferia que a China tem construído no Sudeste Asiático não são muito diferentes do que países como Alemanha, Japão, Rússia e EUA fizeram (e fazem) em seus entornos regionais. Em geral, vemos uma mescla de atração econômica, superioridade militar que pode ser usada para proteção ou coerção e simbolismos que reforçam a assimetria. Mas entre todos os casos, a projeção chinesa em seu entorno – não só no Sudeste Asiático, mas também na Ásia Central – talvez seja, junto com os EUA, o caso mais robusto de convergência desses três vetores. O exemplo mais claro é a Nova Rota da Seda (a Belt and Road Initiative) que, por não ter uma definição clara, funciona como um amplo guarda-chuva de relações estratégicas, econômicas e simbólicas que têm a China como centro. E para nós obtermos ganhos práticos nessas interações, aqui no Brasil, é fundamental estudar a forma como Indonésia, Malásia e Filipinas têm reagido à ascensão chinesa, por exemplo.

Nova Rota da Seda (Fonte: BrasilNaval.com)

IHU On-Line — Em artigo de 2015, o senhor defende a hipótese de Giovanni Arrighi, de que estaríamos em um período de “caos sistêmico”. Em que consiste esse conceito?

Bruno Hendler — Arrighi sugere que o mundo entra em uma fase de caos sistêmico quando uma hegemonia está em declínio e a luta por poder e riqueza entre países, empresas e classes torna-se mais aguda. É uma janela de oportunidade para que atores da periferia busquem um lugar ao sol, mas é também um momento de luta dos grupos “de cima” para manter suas vantagens, monopólios e privilégios. A primeira crise (sinalizadora) da hegemonia norte-americana teria ocorrido nos anos 1970 com a Guerra do Vietnã e o fim do padrão dólar-ouro e a segunda crise (terminal) teria ocorrido nos anos 2000, com a Guerra do Iraque e a crise financeira de 2008.

Parafraseando Gramsci, “o velho resiste em morrer e o novo não consegue nascer” – porque os EUA ainda retêm boa parte da riqueza e do poder mundiais e a China, na condição de grande potência emergente, ainda não consegue dar respostas sistêmicas para os grandes problemas do mundo, tal como os norte-americanos o fizeram no pós-guerra, em 1945. Porém, o retraimento da política externa dos EUA e o protagonismo da China em foros multilaterais e na criação de instituições paralelas às ocidentais, como o Banco de Investimento e Infraestrutura Asiático, são sinais claros de que o caos sistêmico pode ser substituído por um novo mundo sinocêntrico ou um consórcio sino-americano ou mesmo asiático-ocidental.

IHU On-Line — O senhor concorda com análises como a de Graham Allison, de que o mundo se encaminha para a “Armadilha de Tucídides”, isto é, o risco de uma guerra entre a potência ascendente e a decadente? Por quê?

Bruno Hendler — A resposta objetiva é não, uma guerra de grandes proporções é quase impossível, mas atritos entre EUA e China são sim esperados e já vêm acontecendo. Sob um viés teórico realista, o confronto direto é improvável porque se trata de duas potências nucleares capazes de destruir-se mutuamente, de forma que a disputa militar será empurrada para setores não convencionais como guerra cibernética, domínio de tecnologia aeroespacial e até mesmo a corrida por rotas e recursos no polo norte – e a proximidade sino-russa poderá fazer a diferença nessas áreas.

Sob um viés marxista, a disputa por áreas de influência, tão comum na Guerra Fria, também tende a reaparecer, principalmente na Ásia, mas também na África, no Oriente Médio e na América Latina. Nesse caso, veremos mais do mesmo: cooptação de elites políticas e incentivos e/ou punições econômicas para moldar o alinhamento de política externa de países do Sul Global. Se, por um lado, a China parece ter mais cacife financeiro e vontade política para isso, vide a Nova Rota da Seda, os EUA serão pressionados a fazer valer suas alianças construídas na Guerra Fria e os “conflitos por procuração” podem ressurgir. A atual crise na Venezuela, por exemplo, só pode ser entendida se levarmos em conta a atuação das duas potências. Outro caso é a recente onda de formalização de relações diplomáticas de países da América Central e Caribe com Pequim (Rep. Dominicana, El Salvador, Panamá, Costa Rica, entre outros), isolando Taiwan em troca de incentivos econômicos. É curioso notar que a região que foi alvo da “diplomacia do Dólar” no começo do século XX tornou-se alvo da “diplomacia do Yuan” no século XXI.

Sob um viés liberal, a guerra é improvável porque as economias de China e EUA são interdependentes: se uma quebra, a outra também quebra. Porém, ambos têm buscado alternativas para essa “destruição econômica mútua assegurada”: os EUA pela via do protecionismo comercial e a China pela reciclagem de capital em setores não financeiros no Sul Global e na Europa. No limite, não acredito que a interdependência econômica seja um fator suficiente ou necessário para evitar a guerra, já a dissuasão nuclear, sim.

Sobre a armadilha de Tucídides, os falcões da Casa Branca têm uma obsessão em comparar a China do século XXI com a Alemanha revisionista da primeira metade do século XX. Mas as semelhanças não passam da segunda página. Costumo dizer que não devemos comparar a China com outra potência emergente, mas com ela mesma. Isto é, o Estado chinês tem mais de dois mil anos de existência e há uma série de continuidades na forma como atua, tanto para dentro quanto para fora de suas fronteiras. É preciso estudar esse passado e a formação social da China antes de compará-la com a França Napoleônica ou com a Alemanha das duas guerras mundiais. É preciso se perguntar: por que Pequim é tão intransigente no Mar do Sul da China ou na questão do Tibete e foi tão generosa na definição das fronteiras terrestres com vizinhos como Mongólia, Afeganistão, Mianmar e Nepal? Quais são os grupos e as ideias que compõem o pensamento de política externa chinesa? Se as instituições e as relações de centro-periferia que a China tem criado são, de fato, uma forma de revisionismo, não é preferível este tipo de revisionismo ao da Alemanha imperial e nazista? E por mais que a parcela do PIB chinês investida nas forças armadas caia ano a ano, não é compreensível que o país continue elevando os valores absolutos de gastos em seu aparato militar?

De todo modo, é inevitável que a ascensão da China cause impactos tectônicos no sistema internacional e que os EUA se sintam ameaçados. Porém, enquanto a China tem se esforçado para criar a imagem de “jogador responsável”, ainda que com muitas ressalvas, os EUA têm caminhado no sentido oposto. Os dois mandatos de George W. Bush (2001-2009) foram a principal fonte de instabilidade da ordem mundial e aceleraram o declínio relativo da hegemonia norte-americana graças ao atoleiro do Iraque. Já Obama suavizou esse declínio ao tirar o país da crise econômica, reforçar alianças tradicionais e utilizar de métodos mais intensivos (e polêmicos) para fazer valer os interesses dos EUA, como os ataques de drones e o apoio às insurreições populares no Oriente Médio e na esfera de influência russa na Eurásia. Porém, o deslocamento do foco da política externa do Oriente Médio para a Ásia Oriental, o chamado “pivô para a Ásia” de Obama, ganhou ares de contenção à China e tem sido continuado pelo governo Trump. Agora, com a mudança do termo Ásia-Pacífico para Indo-Pacífico, Washington tenta incluir a Índia numa coalizão informal com Japão e Austrália para conter o crescimento da influência chinesa, mas dificilmente esse processo culminará em uma guerra de grandes proporções.

IHU On-Line — A ascensão chinesa põe em xeque a teoria do “fim da história” apresentada por Francis Fukuyama a partir do fim da URSS? Por quê?

Bruno Hendler — Sim, porque o desenvolvimento chinês nos últimos 40 anos contradiz a tese de que o mundo caminha, inevitavelmente, para o surgimento de regimes políticos democráticos e práticas econômicas neoliberais. Enquanto a América Latina e as ex-repúblicas soviéticas viveram choques de abertura econômica que esgarçaram tecidos sociais e aumentaram desigualdades de renda nos anos 1990, a China passou por uma abertura muito mais gradual, com privatizações para grupos chineses “de dentro”, sem cair na febre da dependência dos mercados financeiros, com altas taxas de investimento público e a manutenção do controle estatal de setores estratégicos.

Não obstante, o regime político chinês é autoritário e exerce um rígido controle sobre liberdades individuais e minorias étnicas. Por um lado, a formação social da China é marcada pela presença do governo na vida das pessoas e pela centralidade do setor público mesmo antes da revolução comunista de 1949, tanto a nível federal quanto provincial. Inclusive, a aliança do Partido Comunista com a massa camponesa foi crucial para a vitória de Mao Zedong sobre os nacionalistas de Chiang Kai-Chek.

Por outro lado, a sociedade chinesa tem se tornado muito mais complexa. O jogo de poder nas instituições políticas tem se mostrado resistente a mudanças, exceto se elas reforçarem a permanência do status quo – caso do 19º Congresso do Partido Comunista, em que Xi Jinping abriu a possibilidade de manter-se no poder por um terceiro mandato. Além disso, há as polêmicas da repressão aos budistas no Tibete e aos uigures em Xinjiang, bem como o controle da informação que chega aos cidadãos em geral. Em suma, a tese de Fukuyama é recheada de problemas e a ascensão da China é apenas mais uma das evidências de que o modelo das democracias liberais está longe de ser triunfante – exceto para públicos que caem na armadilha maniqueísta da luta do bem contra o mal.

IHU On-Line — Diante desse cenário global, como o senhor analisa o atual posicionamento do Brasil no cenário internacional?

Bruno Hendler — Duas considerações merecem destaque, uma sobre interesses pragmáticos e outra sobre valores e princípios na política externa. No tocante aos interesses, o Brasil é grande e relevante demais para buscar o alinhamento automático com qualquer outra nação. Ainda que o grosso da pauta exportadora seja pouco variado e calcado em produtos primários (sete commodities compõem 50% do valor total), as relações internacionais do Brasil são muito mais complexas do que no século XIX e envolvem uma série de processos que deveriam nos aproximar do Sul Global e, principalmente, da América do Sul, para buscar mercados consumidores, estabilidade regional e aliados na reforma das instituições internacionais. Isso não implica em dar as costas aos países desenvolvidos, de onde se pode trazer tecnologia de ponta e projetos de cooperação em áreas sociais, de educação, de saúde, entre outras. Hoje a China representa os dois lados: exerce o papel de ator do Sul Global cujo mercado é importantíssimo para o Brasil e que faz um revisionismo soft da ordem mundial centrada no Ocidente desenvolvido; e é um país do Norte Global, no sentido de que pode se tornar um grande parceiro em setores estratégicos de economia civil e militar.

Em seu discurso de posse, Ernesto Araújo afirmou que a política externa brasileira fala “para agradar os administradores da ordem global”. Pelo contrário, do Barão do Rio Branco a Lula, passando por Vargas, Jânio, Jango, Médici e Geisel, o Brasil tem um histórico notável de posicionar-se a favor da resolução pacífica de controvérsias, de questionar o uso da força por países do Norte, de buscar a reforma do Conselho de Segurança da ONU e de barganhar com as grandes potências em troca de ganhos materiais. A postura “ativa e altiva” da gestão Lula-Amorim esbarrou em limitações e teve seus ganhos questionados? Sem dúvida. Mas a construção do espaço sul-americano e da esfera de cooperação no Atlântico Sul, bem como o protagonismo entre países emergentes, como o BRICS e o IBAS [Fórum de Diálogo Índia, Brasil, África do Sul], contradizem a afirmação do atual chanceler e são legados que deveriam ser mantidos como interesses de Estado, independente de partidos políticos.

Sobre os princípios, nada mais apropriado do que usar um dos maiores compositores populares do Brasil, Belchior, para criticar as incoerências no pensamento do chanceler Araújo, do presidente Bolsonaro e de outros olavistas não apenas sobre a posição do Brasil no cenário internacional, mas sobre a realidade em geral. Esse pessoal está usando uma “velha roupa colorida que não [lhes] serve mais” e ama um passado que não existe, sem perceber que “o novo sempre vem”.

O globalismo e o marxismo cultural são os novos moinhos de vento da empreitada quixotesca do chanceler. O Regime Militar travou sua própria batalha quixotesca contra o comunismo de forma pragmática, reprimindo insurreições domésticas com inúmeras violações de direitos humanos e se aproximando de países do bloco socialista em prol de ganhos materiais de comércio e de aquisição de tecnologia. Já a proposta do atual chanceler carece de qualquer proposição prática e se limita à valorização de valores judaico-cristãos ocidentais mesclada com uma releitura romântica da história do Brasil. É claro que os símbolos nacionais devem ser enaltecidos, mas com uma visão crítica de que foram construídos às custas de sofrimento e exclusão, e não apenas com “amor, coragem e fé”.

Um dos grandes méritos do Barão do Rio Branco foi perceber a transição hegemônica Inglaterra-EUA e aproximar-se da potência em ascensão em busca de apoio nas arbitragens de fronteiras. Getúlio Vargas fez parecido, primeiro com a barganha da diplomacia pendular entre EUA e Alemanha nazista e depois se aliando ao esforço de guerra dos norte-americanos em troca de ganhos econômicos e estratégicos. Na atual transição de poder e riqueza dos EUA para a China, afastar-se desta em nome da proteção dos valores ocidentais é um erro tão grande quanto o alinhamento com os norte-americanos sem contrapartidas. A relação do Brasil com os EUA é antiga e tem um espectro já consolidado de agendas de cooperação e de conflito em que se podem negociar concessões e exigências. Já com a China, ainda estamos na fase do mapeamento dos pontos de convergência e divergência, e fechar as portas para as possibilidades (e também para os riscos) oferecidas pelo gigante asiático significaria perder o bonde da história.