Com apenas 0,01% de sua área utilizada para produzir a commodity, o Pantanal está vulnerável justamente pela condição que o faz único: as águas que o inundam anualmente carregam consigo resíduos dos agrotóxicos da região que mais usa pesticidas no Brasil.

A reportagem é de Fernanda Wenzel, Naira Hofmeister e Pedro Papini, publicada por ((o))eco, 26-05-2021.

O anzol que Lourenço Pereira Leite joga nas águas do rio Paraguai volta cada vez com menos pintados, cacharas e pacus, peixes que são o sustento de sua família há várias gerações. Nenhuma das habilidades que ele aprendeu vendo o pai e o avô pescando no Pantanal tem servido para evitar que embalagens de agrotóxico caiam em suas armadilhas, ao invés dos pescados. “Isso vem da cabeceira do rio, porque aqui próximo não tem plantação tão grande”, intui o pescador.

Seu senso de observação resume a encruzilhada deste bioma no Brasil: com apenas 0,01% de sua área destinada à produção de soja, o Pantanal virou um enorme depósito de resíduos de agrotóxicos usados nas lavouras que ficam ao norte, no Planalto do Mato Grosso. A crescente demanda internacional pelo grão empurrou as plantações até mesmo para dentro de áreas de preservação e fez os cultivos chegarem muito perto das nascentes que formam o Pantanal.

No ano passado, o bioma sofreu com uma queimada histórica, que atingiu 30% da área e colocou o Brasil no noticiário internacional (mais uma vez) pela inércia do governo federal em proteger seu patrimônio natural. Mas a região, na verdade, vem sofrendo silenciosamente há mais tempo. O veneno viaja pelos rios e ameaça uma das poucas áreas naturais ainda altamente preservadas da ação humana no país.

O município de Cáceres, no sudoeste do Mato Grosso, onde Lourenço Leite pesca, é a porta de entrada do bioma – um tesouro natural considerado patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Ali, no ponto onde ele lança sua linha, todos os anos desemboca a água que rege a vida do Pantanal. As chuvas que caem ao norte, no planalto do Mato Grosso, fazem avolumar as nascentes dos rios Paraguai, Sepotuba, e Cabaçal – depois, essa vazão escoa serra abaixo até chegar a Cáceres e, então, formar a maior planície alagável do planeta, habitada por espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pintada, o tamanduá-bandeira e o tatu-canastra.

Arte: Julia Lima e Marcello Talone

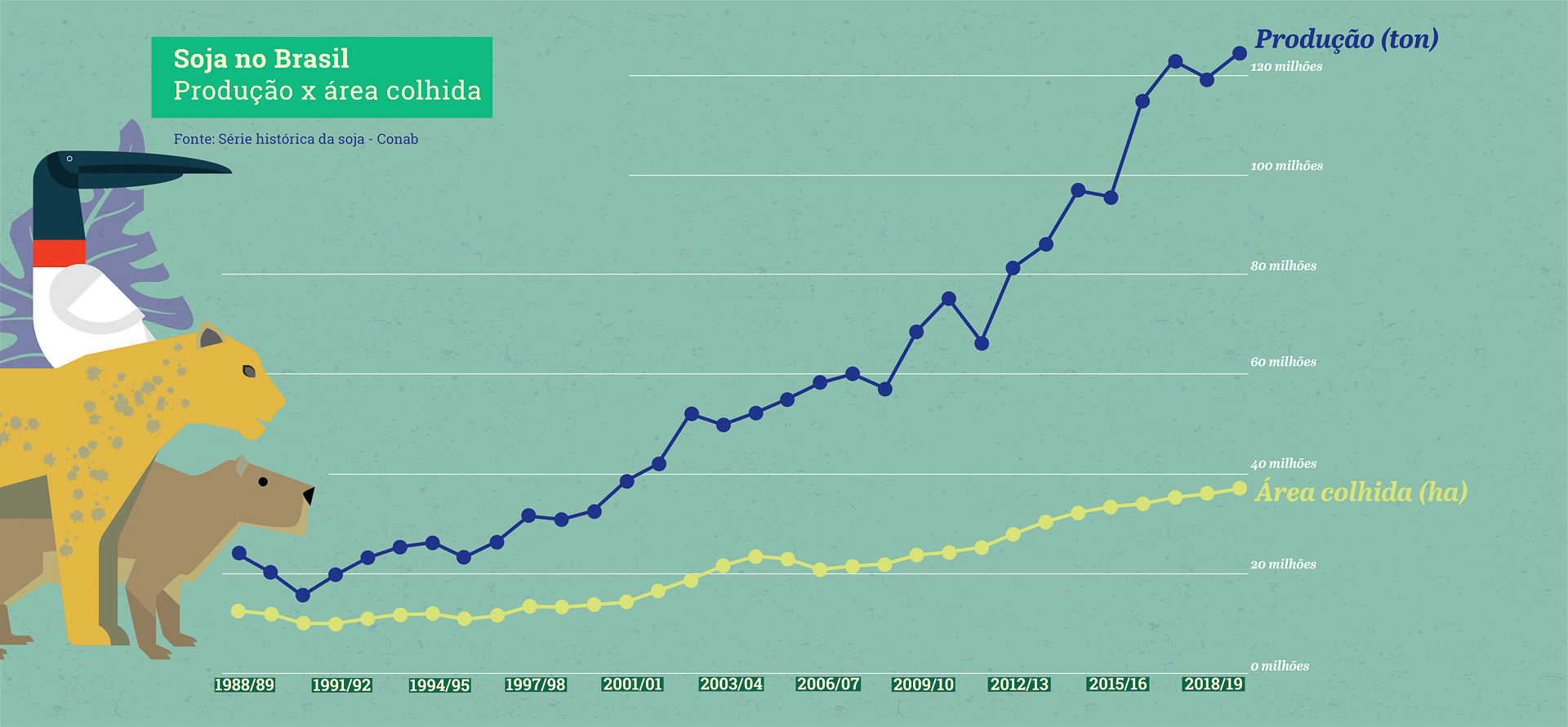

Em condições naturais, essa água carregaria apenas a matéria orgânica que serve de alimento para os peixes e de adubo para as plantas. Mas hoje ela traz também o veneno usado na soja. Nos últimos 30 anos, a colheita do grão no Brasil mais que sextuplicou: passou de 20 milhões de toneladas por ano para as atuais 125 milhões de toneladas, a maior parte concentrada em lavouras do Mato Grosso. É a maior produção do mundo.

“O Planalto mato-grossense faz parte do Planalto Central. É uma região considerada a grande caixa d’água do Brasil, porque abriga as nascentes das principais bacias hidrográficas brasileiras. Além da bacia do Alto Paraguai, que forma o Pantanal, outras quatro grandes bacias começam lá: a Amazônica, a do São Francisco, a do Paraná e a do Araguaia/Tocantins”, explica a bióloga Débora Calheiros, pesquisadora da Embrapa Pantanal e do Ministério Público Federal que dedica a carreira a compreender o impacto do uso de agrotóxicos no ecossistema da região.

“O Pantanal é tipo um buraco. A gente fica aqui embaixo, e eles plantam soja lá em cima. Quando chove, a água vai pra onde? Vai escoar e vem pra cá”, constata Nilza da Silva, outra pescadora de Cáceres, que nota a diferença no seu trabalho.

“O centro de Cáceres é bem na beira do rio. Ali era muito fundo, um lugar muito rico em peixe, onde você pescava até jaú”, conta Nilza, referindo-se a um dos maiores peixes brasileiros, que pode chegar a 1,5 metro. “Hoje em dia, na época da seca, você atravessa com a água nas canelas, de tão assoreado que ficou. E quase não se acha mais peixes”, reclama a pescadora.

O assoreamento que Nilza percebe ao atravessar o rio foi confirmado por um grupo de pesquisadores que monitoram a saúde do Pantanal, que concluiu que a quantidade de sedimentos que chega ao bioma aumentou 200% nas últimas três décadas, acompanhando o avanço das lavouras na parte alta.

Arte: Julia Lima e Marcello Talone

A planície alagada do Pantanal se mantém praticamente preservada do agronegócio. Apenas 16% de toda a sua superfície está dedicada a atividades agrícolas e pastoris – na maioria, pela pecuária. É o oposto do que acontece no planalto, que já está 60% tomado pelo agronegócio. É lá onde estão os municípios que são os maiores produtores de soja do país e os campeões nacionais no uso de pesticidas. E também onde nascem os rios que abastecem a planície.

Espécie exótica no Brasil e cultivada em fazendas muito extensas e sob regime de monocultura, a soja exige veneno para afastar pragas. Por isso, embora concentre 42% da área plantada do Brasil, o grão consome mais de 60% do volume de agrotóxicos utilizados no país – um coquetel que inclui mais de 450 fórmulas químicas diferentes, grande parte considerada tóxica para humanos ou perigosa para a natureza, segundo as classificações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério do Meio Ambiente.

Das 125 milhões de toneladas de soja que o Brasil colheu na safra 2019/2020, apenas um terço ficou no país. A maior parte da produção viaja por cargueiros ao redor do mundo e vira ração para gado, aves, peixes ou suínos que depois serão abatidos para alimentar a crescente população do planeta. A China tem sido o maior comprador brasileiro, mas a soja nacional também abastece toda a Europa, com destaque para Holanda, Espanha e França.

A Noruega, principal financiador do Fundo Amazônia, por exemplo, importa anualmente 328 mil toneladas de soja em grãos – pelo menos 70% vindos do Planalto mato-grossense, onde nasce o rio formador do Pantanal. Outras 278 mil toneladas são importadas em forma de proteína de soja para alimentar os criatórios de salmão do país escandinavo, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística da Noruega.

É pouco quando comparado ao total da produção brasileira (cerca de 0,5%), mas representa 86,3% de toda a soja importada por um país que, ironicamente, vem pressionando o Brasil, por meio do Fundo Amazônia, a zelar pelo meio ambiente.

Fiéis à sua preocupação ecológica, os noruegueses pressionaram importadores e companhias a adotarem um rigoroso método de certificação da soja brasileira que chega ao país, o que inclui uma lista de pesticidas vedados para uso. A origem dos produtos também deve ser rastreada, para reduzir as chances de desmatamento e assegurar que não são oriundos de lavouras transgênicas. Do ponto de vista socioambiental, no entanto, a soja convencional não é muito diferente da soja transgênica, já que ambas são produzidas em grandes extensões de terra, sob o regime da monocultura e com pesticidas – a exceção é o glifosato, que dependendo do uso pode matar a soja convencional e, por isso, é aplicado em menor quantidade.

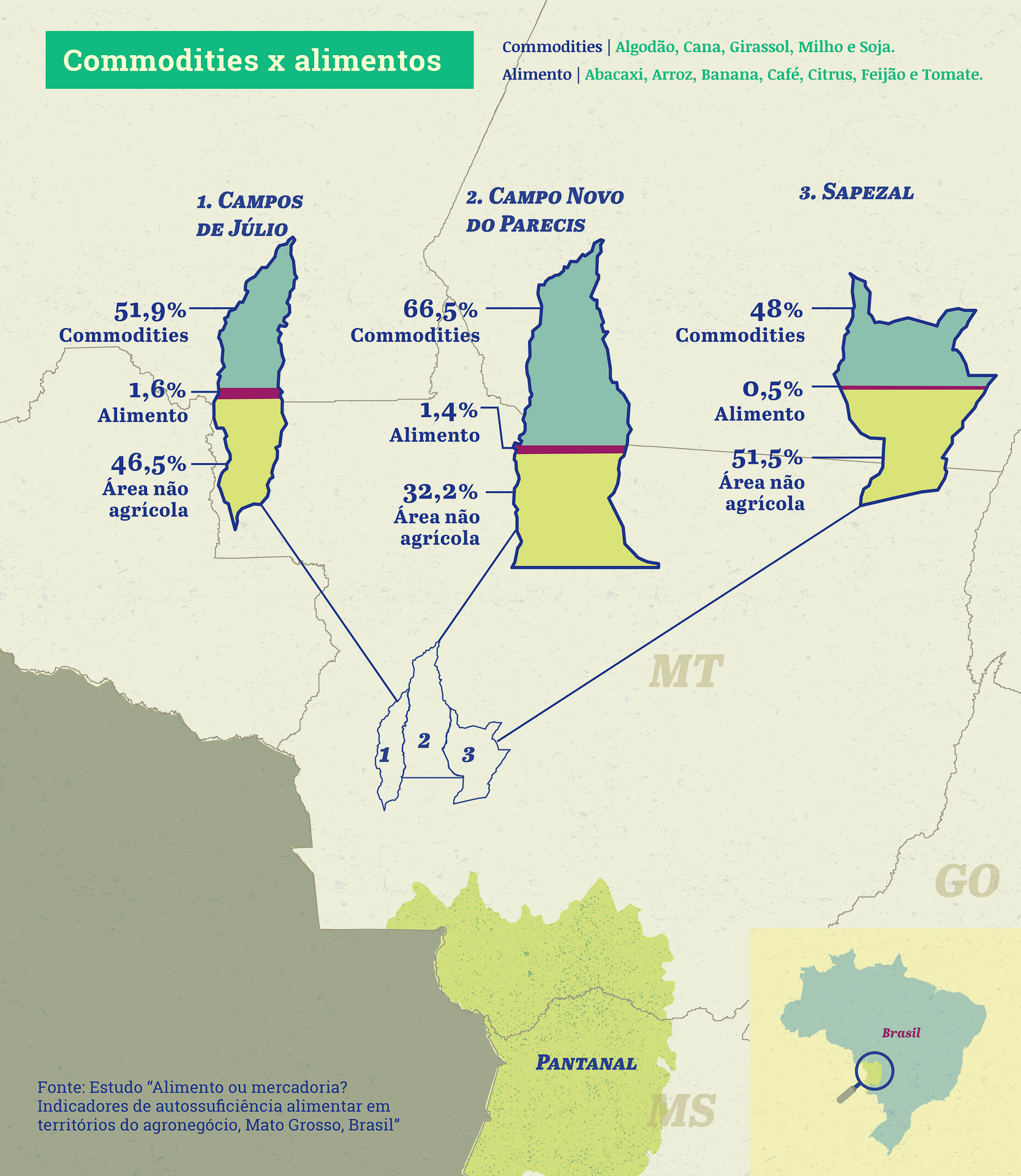

De acordo com a plataforma Trase, seis municípios são os principais fornecedores de soja em grão para a Noruega: Sapezal, Diamantino, Nova Ubiratã, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio e Tangará da Serra. Estas cidades – que também exportam para países como China, Holanda, Turquia, Tailândia, Reino Unido, Arabia Saudita, México e até Cuba – estão todas localizadas no planalto do Mato Grosso, região de singular importância ambiental.

Arte: Julia Lima e Marcello Talone

Duzentos quilômetros ao norte de onde pescador Lourenço Leite joga o anzol, há um local no planalto mato-grossense em que a água brota do chão em pequenas fontes cristalinas e forma sete lagoas. Esta é a nascente do rio Paraguai. Desse ponto em diante, o curso d’água percorre 2.600 km, passa pela Bolívia, pelo Paraguai e vai desaguar na Argentina, junto ao rio Paraná.

No trajeto, forma as curvas sinuosas que são o cartão postal do Pantanal brasileiro. Mas das sete lagoas originais, apenas três ainda têm água – e uma das remanescentes está secando também. “Elas somem pela falta de vegetação, pela alta produção de soja e gado no entorno. Quem sobrevoar a área vai ver só monocultura. Tiraram praticamente toda a vegetação ao redor destas lagoas”, lamenta Jacildo de Siqueira Pinho, biólogo da Vigilância Sanitária Estadual.

Apesar da proibição, agrotóxicos são usados de forma indiscriminada na APA. (Foto: Jacildo de Siqueira Pinho)

Quatro das sete lagoas da APA das Nascentes do Paraguai secaram por causa do assoreamento. (Foto: Jacildo de Siqueira Pinho )

A conservação das chamadas matas em nascentes é uma obrigação determinada pelo Código Florestal Brasileiro, mas no berço do rio Paraguai a proteção deveria se estender sobre uma área maior que Oslo, a capital da Noruega. É mais ou menos o tamanho que tem a Área de Proteção Ambiental, a APA Nascentes do Rio Paraguai (77.743 hectares), que fica nos municípios de Alto Paraguai e Diamantino – um daqueles seis grandes exportadores de soja para a Noruega.

Dentro da APA, estão proibidas atividades que provoquem danos ao meio ambiente, em especial aos mananciais, e o uso indiscriminado de agrotóxicos não é tolerado. Apesar disso, 40% da vegetação nativa da unidade de conservação já foi suplantada pela soja, pelo milho e pelo gado.

Entre os poderosos proprietários de terras dentro da APA estão o grupo agropecuário argentino Telhar e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Nem o Ministério Público Estadual (MPE) conseguiu enquadrar os produtores da região.

Apesar de um laudo executado pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) demonstrar haver princípios ativos de pelo menos 10 agrotóxicos em amostras da água, sedimentos do rio e mesmo no solo da APA das Nascentes, o MPE não teve sucesso na punição dos responsáveis em nenhuma das 19 ações civis públicas que moveu. Sequer conseguiu costurar acordo para que os fazendeiros reduzam a quantidade e a toxicidade dos agrotóxicos utilizados nas lavouras.

Na verdade, quem acabou enquadrado foi o próprio promotor de Diamantino, Daniel Zappia, que virou alvo de um procedimento administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público, movido pelo ministro Gilmar Mendes.

“Já comprovamos que este agrotóxico usado na área da nascente chega ao Pantanal e que todos os rios formadores daquele bioma estão contaminados”, garante a bióloga Débora Calheiros, que assina o laudo encomendado pelo MPE sobre a nascente do Paraguai.

Um dos agrotóxicos encontrados pela UFMT é a Atrazina, um herbicida proibido na União Europeia desde 2004 e que nos anos 1990 levou ao fechamento de centrais de abastecimento de água na Itália, depois que altas concentrações do produto foram identificadas.

Em contato com humanos, causa irritação na pele, nos olhos e no sistema respiratório – sintomas que são cada vez mais comuns entre moradores de Cáceres, na parte baixa do rio Paraguai, segundo relata Claudia de Pinho, coordenadora da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneiras em Cáceres. “Algumas comunidades reclamam muito de doenças de pele. Isso piorou ainda mais com a queimada de 2020”, explica. Na APA das Nascentes do Rio Paraguai, os incêndios de 2020 atingiram 70% da área protegida.

“O desmatamento que acontece na parte alta leva sedimentos para os rios, e tudo isso vem para a planície de sedimentação que é o Pantanal. Isso tem reduzido os níveis da água e aqui, uns poucos centímetros a menos já impactam a biodiversidade, que é regida pelo pulso de inundação”, explica Solange Ikeda, uma das fundadoras do Instituto Gaia, ONG de Cáceres que luta pela defesa do Pantanal.

As evidências encontradas no estudo de Calheiros, no entanto, são minimizadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que argumenta que o relatório “não encontrou extrapolações aos limites estabelecidos na legislação” e que “a legislação não inclui limite para várias moléculas que constam no relatório”. De fato, o Brasil aceita 5 mil vezes mais glifosato na água do que a Noruega e a União Europeia.

Arte: Julia Lima e Marcello Talone

Com a mudança na qualidade da água, hábitos simples dos pantaneiros também mudaram: foi-se o tempo em que bastava se debruçar sobre a canoa para matar a sede. “A gente não consegue tomar água direto do rio porque dá diarreia, vômito. Hoje, quando eu vou pescar tenho que levar água mineral”, revela Lourenço Pereira Leite – o pescador do início da reportagem que se depara com embalagens de agrotóxicos boiando no rio. Mas, como os sintomas descritos por ele são comuns tanto em casos de intoxicação aguda por agrotóxicos como de contaminação por parasitas e bactérias que podem estar presentes na água, fica difícil apontar culpados.

A migração dos agrotóxicos da parte alta para a parte baixa, no entanto, já foi comprovada por uma pesquisa feita em 2014, que verificou a presença de sete substâncias na bacia do rio Cuiabá, que também abastece o bioma. Segundo os autores, “as ações produzidas na parte superior da bacia podem ocasionar impactos diretos sobre o Pantanal”. As evidências chamaram atenção de cientistas internacionais e agora, equipes integradas por brasileiros, argentinos e pesquisadores do Reino Unido estão debruçados sobre esse tema. Os resultados ainda não foram divulgados.

Pescador artesanal nas águas do rio Paraguai, no município de Poconé (MT). (Foto: André Dib)

Um estudo anterior, de 2008, assinado por Débora Calheiros e outros três pesquisadores, demonstrou a presença de quatro pesticidas nas águas no Pantanal, alguns utilizados na soja. Como o cultivo do grão ainda é incipiente no bioma, esse resultado reforça a hipótese de contaminação da bacia hidrográfica.

Na verdade, o agronegócio vem penetrando pelas bordas do Pantanal em um ritmo lento, porém constante. Em 1985, atividades agropecuárias ocupavam cerca de 4% do bioma. Hoje, esse índice chega a 16%, a maior parte ainda é criação de gado. Cultivos de soja respondem por 0,01% das áreas ocupadas por atividades humanas. Mas a pressão pela abertura de novas áreas para lavouras aumentou significativamente na última década porque a demanda supera a capacidade das lavouras existentes, mesmo que elas venham aumentando sua produtividade desde os anos 1980.

“Nos últimos dez anos, começou a entrar soja no Pantanal. As lavouras já estão ocupando toda a planície do lado de lá da fronteira, no Paraguai e na Bolívia, onde a soja vem de oeste para leste. E, no Brasil, vem de leste para oeste. O Pantanal fica bem no meio deste processo de expansão, é a última barreira”, preocupa-se Clovis Vailant, que, assim como Ikeda, atua no Instituto Gaia.

Arte: Julia Lima e Marcello Talone

O cultivo já chegou a Cáceres e a Poconé, a cerca de 180 quilômetros dali. “A gente já tinha o impacto indireto vindo da parte alta, e agora tem áreas de soja no Pantanal. Isso aumenta a nossa preocupação com a contaminação, que está cada vez mais próxima das comunidades tradicionais. A gente tem comunidades em Poconé onde é difícil fazer horta. As hortaliças morrem, porque o vento leva o agrotóxico das redondezas e impacta diretamente a produção”, conta Claudia Pinho.

Segundo projeções feitas por cientistas, se a trajetória atual for mantida, em 2050 o agronegócio terá substituído a vegetação nativa em uma área de 14 mil km² na Bacia do Alto Paraguai e a quantidade de pesticidas usados na região vai aumentar em 4,3 milhões de litros por ano – o equivalente a duas piscinas olímpicas cheias de veneno agrícola. O efeito disso na parte alta não será grande: corresponde a um aumento de 7% no volume de agrotóxicos utilizados hoje em dia. Já na planície pantaneira, onde hoje a aplicação de pesticidas é mínima, pode haver aumento no uso de agrotóxicos de quase 50%.

Um bando de Trinta-réis (Phaetusa sp) às margens do rio Cuiabá, no município de Poconé (MT). A relação entre os recursos hídricos e biodiversidade é muito importante no bioma Pantanal e a poluição das águas por agrotóxicos pode impactar todo o equilíbrio do bioma. (Foto: André Dib)

Dos seis municípios brasileiros que mais exportam soja em grãos para a Noruega, quatro estão entre os maiores consumidores de agrotóxicos no Brasil. Os dados são de 2015 e constam em um estudo de Wanderley Pignati, pesquisador da Universidade Federal do Mato Grosso, que é referência brasileira na pesquisa sobre agrotóxicos. Há evidências de deformidades físicas em crianças. Pignati mostra também que as taxas de câncer infantil na região são superiores à média nacional e os atendimentos provocados por intoxicação aguda são frequentes.

Entre 2016 e 2017, outras três pesquisas mostraram que a contaminação por agrotóxicos atingiu cidades que compõem a bacia do rio Juruena, que muda de nome para Tapajós antes de desaguar no rio Amazonas – o principal da Amazônia.

Nas cidades de Sapezal, Campo Novo do Parecis e Nova Ubiratã, os moradores estão consumindo água, peixes, frutas e verduras comprovadamente contaminados com o veneno das lavouras – nem mesmo os poços artesianos que abastecem as escolas escaparam.

Como o complexo hidrográfico da Amazônia é muito extenso, o efeito do veneno se dilui e é mais difícil comprovar sua persistência até a floresta. Mas a contaminação existe, assegura a bióloga Débora Calheiros.

“Como é crônica, a contaminação se espalha. O princípio ativo se decompõe depois de entrar no sistema hídrico, mas os compostos resultantes dessa decomposição às vezes são até mais tóxicos que o princípio ativo inicial. Quem sofre são principalmente as pessoas que dependem dessa água e da pesca”, avalia a pesquisadora.

Além de estar comprometendo a qualidade das águas de dois biomas fundamentais brasileiros, o sistema de produção em larga escala de commodities ameaça a segurança alimentar das populações locais.

Um estudo de 2019 verificou que os moradores dos municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio precisam comprar alimentos de outros estados, porque é quase impossível produzir comida onde 98% da terra é explorada para produção de commodities, como soja e milho.

Falta espaço para o cultivo de frutas e hortaliças e para a criação de frango, suínos e produção de leite, e quem tenta produzir comida nestas cidades sofre com a deriva dos agrotóxicos – termo técnico para indicar quando o vento leva o veneno para as propriedades vizinhas.

Arte: Julia Lima e Marcello Talone

Como quase metade das propriedades nesses municípios têm mais de mil hectares e estão concentradas nas mãos de uns poucos fazendeiros, o impacto da pulverização de veneno sobre as lavouras de monocultura é grande. “As névoas de agrotóxico, além de atingirem o alvo (plantas e pragas), também atingem os trabalhadores e, indiretamente, o ar/solo/água, os moradores, os animais e outras plantas que estão no entorno”, afirma o estudo.

A dificuldade é parte da rotina dos produtores rurais da Ceiba, a Associação de Produtores da Agricultura Familiar do Assentamento Caeté, em Diamantino – um dos campeões em consumo de pesticidas no Brasil e importante fornecedor de soja para a Noruega.

São cerca de 15 famílias que tentam produzir alimentos com pouco ou nenhum veneno em propriedades vizinhas a lavouras de soja, o que exige esforço extra na proteção dos pomares e hortas dos assentados. “Plantamos árvores na divisa dos terrenos e, no lado onde tem soja, plantamos mandioca”, explica a agricultora Ruseveth Marques Martins – esse vegetal é escolhido porque suas folhas chegam a uma altura de mais de um metro, formando uma barreira natural contra a deriva, enquanto sua parte comestível fica enterrada, a salvo da contaminação aérea.

A deriva compromete a saúde dos estudantes que frequentam colégios próximos de plantações – e até daqueles que vivem em áreas urbanas desses municípios. A bióloga Lucimara Beserra verificou a presença de resíduos de agrotóxicos na água que abastece quatro escolas de Campos de Júlio, Sapezal e Campo Novo do Parecis. “Quem mora aqui está acostumado a ver os aviões jogando veneno. Você sente o cheiro no ar. Se a pessoa tiver alguma alergia relacionada a agrotóxico tem que ir embora da cidade”, explica Mauro Flávio de Souza, professor de uma escola da zona rural de Campos de Júlio.

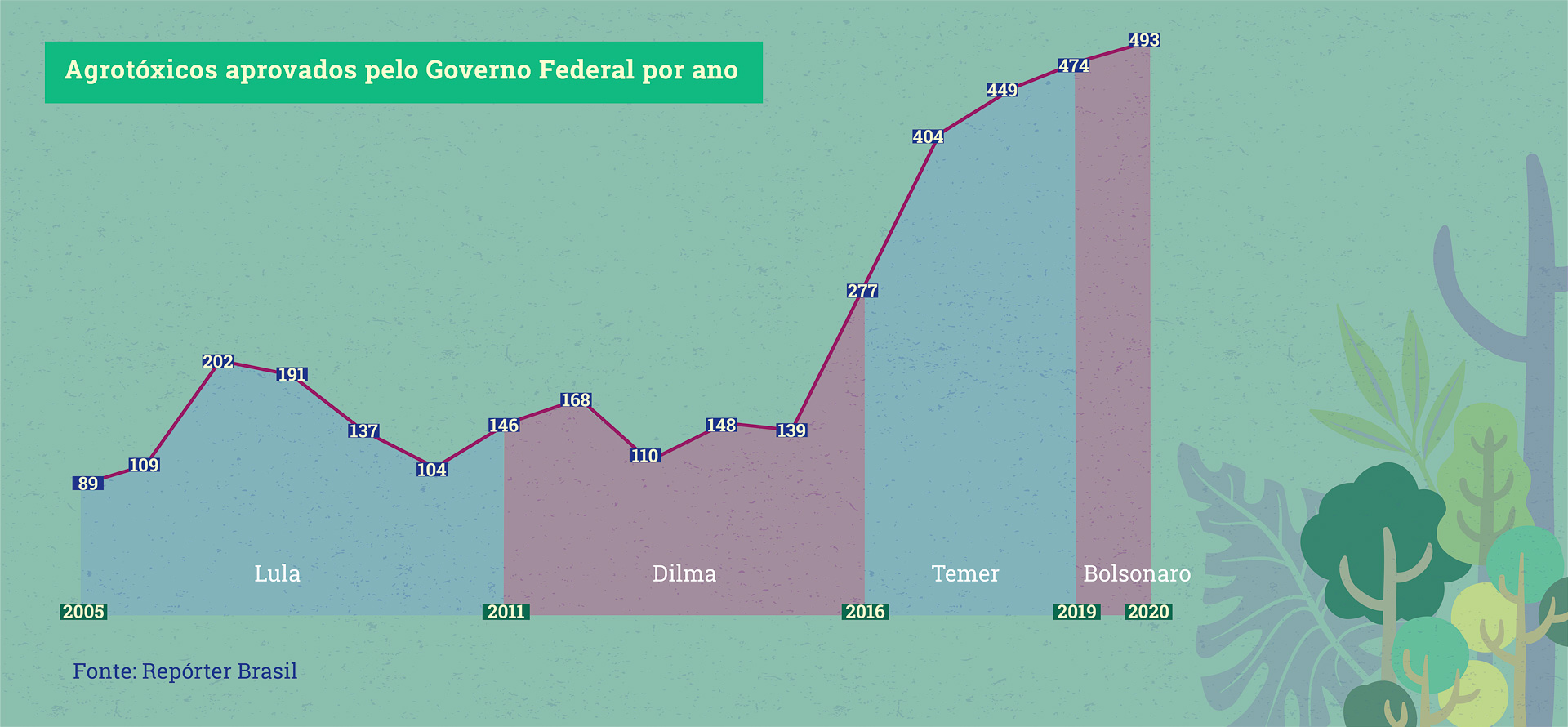

Em 2017, o consumo brasileiro de agrotóxicos já era três vezes maior do que a média global. E, apenas em 2020, o governo de Jair Bolsonaro liberou 493 novos pesticidas para uso agrícola, uma média de dez por semana. Um relatório do parlamento europeu publicado neste ano alerta que um terço dessas substâncias contém princípios ativos proibidos ou de uso restrito na União Europeia.

Arte: Julia Lima e Marcello Talone

A ciência brasileira, entretanto, não consegue avançar na mesma velocidade dos aviões que despejam veneno nas lavouras. “Carecemos de uma rede de laboratórios no Brasil, acreditados, validados e certificados para pesquisarmos resíduos de agrotóxicos nas águas, chuva, solo, ar, sangue, urina e leite materno, assim como em alimentos”, explica Wanderley Pignati.

O Mato Grosso, campeão no uso de pesticidas no país, não tinha até 2015 um laboratório capaz de identificar resíduos de glifosato, agrotóxico usado na soja e que é disparado o mais vendido do Brasil.

Graças a uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, um equipamento foi adquirido para a Universidade Federal do Mato Grosso, mas ele ainda está em fase de testes, processo que foi interrompido por causa da pandemia.

Enquanto isso, a universidade consegue verificar a presença de 15 compostos ativos – pouco perto dos 504 princípios ativos aprovados para uso no Brasil, segundo um estudo da pesquisadora Larissa Bombardi.

Por isso, para detectar um número maior de venenos agrícolas na região, qualquer amostra precisa viajar pelo menos até a Fiocruz, no Rio de Janeiro – ou então atravessar mais de 2 mil quilômetros até os laboratórios da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ainda assim, as duas instituições têm limitações na capacidade de detecção do glifosato, por exemplo.

A conjuntura não ajuda. Fundos de fomento estaduais e federais tiveram cortes de 80% ao longo dos últimos anos, bolsas de pesquisa e de pós-graduação foram reduzidas pela metade. “E recursos de instituições parceiras, como o Ministério Público, agora estão sendo direcionados para o enfrentamento da pandemia”, conclui Pignati.

Os entraves não são apenas de ordem técnica e financeira. Quem se dispõe a pesquisar os efeitos dos agrotóxicos no Brasil pode ter a própria vida ameaçada, a ponto de precisar deixar o país. Foi o que aconteceu com Larissa Bombardi, autora de um dos mais completos estudos já produzidos sobre o tema

Em uma carta aberta enviada aos seus colegas da Universidade de São Paulo no dia 3 de março de 2021, Bombardi revelou que vinha sendo intimidada após a publicação do trabalho. “Em junho de 2019, recebi indicação de lideranças de movimentos sociais para que eu evitasse os mesmos caminhos, para que eu alterasse os meus horários, para que alterasse a minha rotina, de forma a me proteger de possíveis ataques dos setores econômicos envolvidos com a temática sobre a qual eu me debruço”, escreveu.

A gota d’água veio em agosto de 2020, quando a sua casa foi invadida. Os bandidos a trancaram no banheiro e levaram seu computador, que armazenava todos os seus dados de pesquisa. “[…] um parente me perguntou se o assalto poderia ter a ver com meu trabalho. Nunca foi novidade que não tenho o hábito de deixar os meus arquivos nas nuvens. Honestamente, essa hipótese nem passou pela minha cabeça no dia do assalto. E, realmente não sei se tem relação com o meu trabalho. Talvez não tenha. Mas, jamais saberei”, desabafou a cientista, antes de embarcar para a Europa.

Esta reportagem foi financiada pela organização Future in our hands e publicada em parceria com o The Intercept Brasil.