15 Abril 2014

|

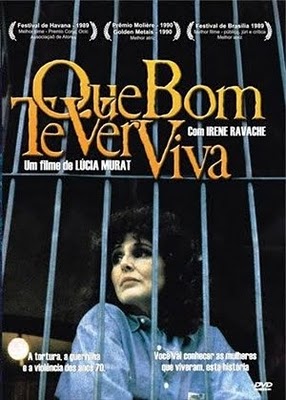

| Que bom te ver viva, de Lúcia Murat - 1989 |

Que bom te ver viva foi exibido e debatido na última quinta-feira (10) durante o ciclo de estudos 50 anos do Golpe de 64. Impactos, (des)caminhos, processos. O evento, promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos - IHU, reuniu professores e estudantes do Auditório Central da universidade para um bate-papo conduzido pela profa. Marilene Maia, doutora em Serviço Social e coordenadora do ObservaSinos,programa do IHU, Maia iniciou a noite lembrando o período pascal. “A Páscoa nos lembra da nossa relação com a vida e também com a morte”, destaca. E como continuar vivendo, como aquelas mulheres, após terem pedido tantas vezes para morrer?

A tortura é sempre uma afronta à humanidade, tanto à integridade física quanto psicológica. No entanto, quando destinada ao gênero feminino, ganha novas cores de crueldade. “Nosso próprio corpo era um instrumento de tortura”, relembra uma das entrevistadas. Em Que bom te ver viva, a violência não é apenas mencionada, mas narrada em detalhes que, mesmo sem serem totalmente explícitos, constroem as imagens das agressões.

De revistas íntimas a estupros coletivos, do uso de baratas à degradação de, menstruadas, serem penduradas de ponta-cabeça no pau de arara. As mulheres eram expostas a fotos de seus ex-companheiros decapitados, apanhavam até não mais aguentarem e, por fim, quando já imploravam pela morte, entendiam a impotência perante o torturador. “Eu não vou te matar. Eu te mato se eu quiser, dizia ele”, recorda uma das vítimas. “Não era questão de saber as informações que eu tinha. Era de me quebrar. De quebrar a minha vontade de lutar, por ter agido contra o regime”.

|

| Prof. Lucas Luz e profa. Marilene Maia. Fotos: Andriolli Costa |

Mulheres em Luta

As “personagens” escolhidas pela diretora traçam um panorama de todo o sofrimento da violência institucionalizada de um governo militar pós AI-5. Maria do Carmo Brito, 44 anos, era ex-comandante da Vanguarda Popular Revolucionária. Maria Luiza Garcia Rosa, 37 anos, foi presa e torturada três vezes. Regina Toscano, 40 anos, epilética e grávida, torturada ao ser presa em 1970, perdeu o filho na cadeia. Não se deu por vencida, e posteriormente teve mais três filhos. Roselina Santa Cruz, 43 anos, presa e torturada, sofre com familiares “desaparecidos” durante a ditadura.

Criméia Schmidt de Almeida, 41 anos, perdeu o marido, o sogro e o cunhado na guerrilha do Araguaia. Na época enfermeira em São Paulo, teve um filho nascido na cadeia. Jesse James, 37 anos, foi presa em 1970 durante tentativa de sequestro de avião. Torturada durante três meses e presa por nove anos, também teve sua filha na cadeia. Com repercussão nacional, seu caso ganhou a atenção das forças repressivas e queria utilizá-la como exemplo, obrigando-a a renegar a esquerda na televisão. Não conseguiram.

Essas e outras histórias tocaram profundamente o público – especialmente o feminino. Com o acender das luzes e o início dos debates, poucos conseguiram falar algo mais do que relembrar as cenas chocantes retratadas no documentário. A própria debatedora, Marilene Maia, emocionou-se ao iniciar sua fala de encerramento.

A continuidade da vida

|

Foi no sofrimento que a feminilidade ganhou ainda mais força para o grupo de entrevistadas. “Eu me reconciliei com o fato de ser mulher com a minha primeira gravidez. Aí que descobri que ser mulher é o maior barato”. Jesse James, que foi presa já grávida, teve seu filho ainda no cárcere. “Tentaram acabar comigo. Eu respondi com a vida, com o nascimento do meu filho.”

A vida dessas mulheres, até aquele momento, se dividia anacronicamente entre o presente do dia a dia e o fantasma do passado que insistia em assombrá-las. Seja na censura dos familiares e amigos, seja no silêncio da mídia e do governo. Psicólogo, judeu e marido de uma das personagens do filme, o entrevistado resume que, se por um lado, é preciso falar sobre o assunto, por outro a vida continua. “Se de um lado não falar sobre isso seria fingir que não houve nada, por outro, viver no passado seria fingir que não se sobreviveu.” Ainda assim, a personagem de Irene Ravache, em um de seus monólogos, sentencia: “Quem sobreviveu não é humano. Igual ao torturador, que também não é”.

(Andriolli Costa)