24 Janeiro 2020

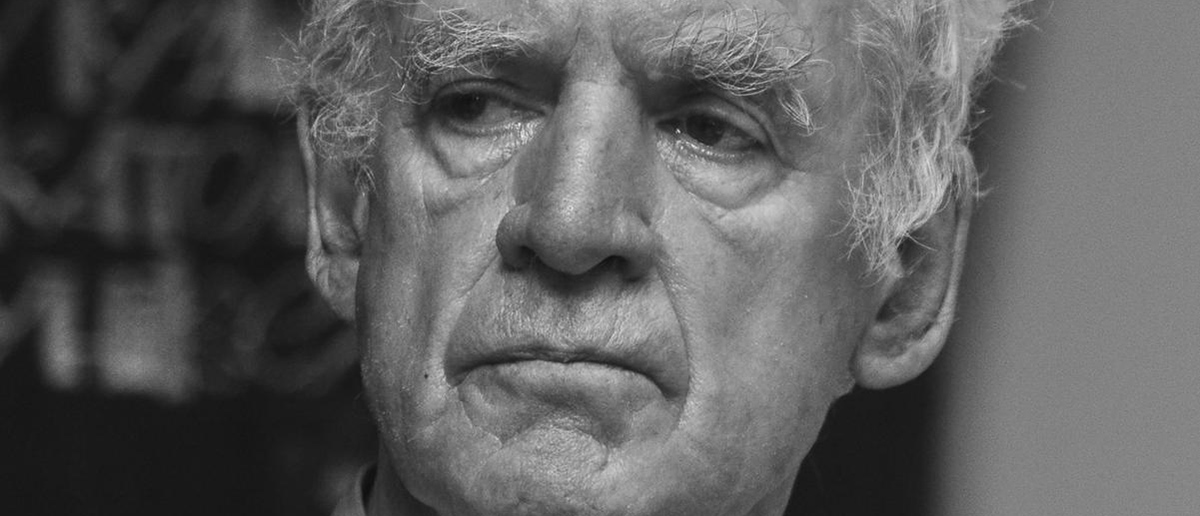

Este artigo pretende oferecer uma breve explicação do que vem a ser o motor de novos movimentos sociais, a política do reconhecimento. O texto tem por base a politica do reconhecimento vista pela perspectiva do filósofo canadense Charles Taylor (1931), escreve Sergio Baptista dos Santos, doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em artigo publicado por Justificando, 21-01-2020.

Eis o artigo.

A partir da Revolução Industrial, metade do século XVIII, quando o capitalismo se tornou o modo de produção hegemônico na Europa em detrimento da economia de subsistência, diante da forma predatória com que a força de trabalho era submetida em nome do lucro, as classes sociais, expropriadas de seus meios de produção, iniciaram lutas que reivindicavam (re)distribuição mais equânime de recursos e riquezas. Tais lutas assumiram ora um caráter de ampliação de direitos sociais que visavam garantir condições básicas da reprodução da força de trabalho dentro dos marcos do capitalismo, ora, após os escritos de Marx&Engels, século XIX, a feição de rompimento com o capitalismo, para a conquista da igualdade econômica por meio da apropriação coletiva dos meios de produção. Essas duas formas de lutas por justiça social passaram a ser chamadas de lutas por “redistribuição.” Constituindo-se como o modelo clássico que norteou a noção por justiça social que buscava a distribuição mais justa de bens e serviços.

A partir do final do século XX o modelo de justiça social baseada na redistribuição veio, cada vez mais, perdendo espaço para lutas por reconhecimento. Relativamente recentes, as demandas por reconhecimento resultam do desenvolvimento histórico do capitalismo que fez ressurgir de forma mais radical os discursos a favor do mercado livre coincidindo e se apoiando na implosão dos regimes socialistas do leste europeu. Nessa era pós-socialista e de hegemonia do mercado livre, as lutas por redistribuição estão gradativamente sendo substituídas por lutas por reconhecimento, ou seja, os conflitos de classe estão sendo suplantados pela reivindicação por igualdade cultural.

Essa nova forma de justiça social não está baseada na reivindicação por políticas de distribuição mais justa de recursos e riquezas, mas sim no reconhecimento específico e apropriado da identidade de cada grupo ou indivíduos. É constitutivo dessa política o nexo entre reconhecimento e identidade. Segundo Taylor: a “[…] identidade designa algo como a compreensão de quem somos, de nossas características definitórias fundamentais como seres humanos.” [1]

De acordo com essa perspectiva de justiça social, nossa identidade pessoal resulta de uma construção dialógica, ela se molda pelo reconhecimento ou por sua falta. A identidade de um indivíduo ou grupo pode sofrer danos se as pessoas, ou a sociedade, a refletem num quadro depreciável. A ausência de reconhecimento pode constituir-se, segundo Taylor (1994), em uma eficaz forma de opressão que aprisiona indivíduos ou grupos em um modo de ser falso e degenerado tendo por consequência danos para o sentido do self de indivíduos ou grupos.

A gênese da política do reconhecimento pode ser remetida ao fim do Antigo Regime que promoveu o colapso das hierarquias sociais que eram fundamentais para a noção de honra. O emprego da noção de honra está ligado à forma como a expressão foi utilizada no Ancien Regime para marcar as distinções entre estratos sociais. Segundo Taylor (1994), a noção de honra foi substituída pela noção de dignidade com um sentido universal e igualitário.

Esse processo pode ser visto como o fio condutor que liga as lutas pela constituição e estabelecimento do estado liberal e democrático dos séculos XVII e XVIII aos ideais de justiça social dos séculos XIX e XX pela ampliação da cidadania aos grupos sociais que tentam modificar a forma como a sociedade os representam. Tal preocupação remete ao surgimento nos anos 1960 de movimentos sociais que empregavam os discursos sobre identidade e reconhecimento como elemento mobilizador.

Nota

[1] TAYLOR, Charles. Argumentos filosóficos. São Paulo: Loyola, 1994, p.241

Leia mais

- Esquerda, o primeiro tijolo é a igualdade

- Na era secular, a fé não morrerá. Entrevista com Charles Taylor

- Renovar a Igreja numa época secular: A possibilidade de escolher. Artigo de Charles Taylor

- Conversa com o filósofo Charles Taylor. Secularização e Cristianismo

- Falando de salários. Capitalismo, a antítese da justiça social

- A ebulição do mundo moderno e a reação da Igreja. 150 anos depois do Concílio Vaticano I. Entrevista especial com John O’Malley

- Como travar uma luta de classes. Artigo de Immanuel Wallerstein

- Charles Taylor: notas para o contexto cultural brasileiro

- O Modelo atual de Capitalismo e suas formas de Captura da Subjetividade e de Exploração Social

- Força de trabalho e ideologia, oxigênio das relações do capital

- "A organização capitalista do trabalho privilegia o poder ao lucro". Entrevista com Thomas Coutrot

- Por que Marx, no século 21? Artigo de Yánis Varoufákis

- Como entender os movimentos sociais contemporâneos: para além da luta de classes, dos Fóruns Sociais Mundiais e do 2º “impeachment” brasileiro

- O impacto da quarta revolução industrial na sociedade

- Charles Taylor. Um prêmio importante para o filósofo canadense

- Charles Taylor: “As pessoas hoje não têm claro o sentido da vida”

- Charles Taylor: características e interfaces da secularização nos dias de hoje

- A vivência da fé numa sociedade secular. Um relato autobiográfico de Charles Taylor

- Sociedade, Religiões e Secularização. Debate com Charles Taylor

- “Não é possível ser solidário unilateralmente”. Charles Taylor e o debate liberais-comunitários

- Charles Taylor e o debate liberais-comunitários: a necessidade de uma fusão cultural permanente