14 Junho 2018

Estudo das Academias Nacionais de Ciência, Engenharia e Medicina mostra que mais de metade das mulheres nessas áreas sofrem algum tipo de assédio.

A reportagem é de Isabel Valdés, publicada por El País, 13-06-2018.

Seus amigos, aqueles que não tinham nada a ver com a medicina, não podiam acreditar. “Você está de brincadeira, né?”, perguntaram-lhe. Já os colegas e funcionários da faculdade onde trabalhava pediam para deixar para lá. “Se você relatar isso vai se dar mal. Você não vai querer armar um escândalo.” Essa mulher, membro de uma faculdade de Medicina nos Estados Unidos, sabia que seus colegas da instituição tinham razão, mas sabia também que o que havia ocorrido, e continuava ocorrendo, era demais: “Não deveria ter que me preparar para ser estuprada quando vou trabalhar”.

Este é só um entre dezenas de depoimentos citados no relatório intitulado Assédio Sexual Contra as Mulheres: Clima, Cultura e Consequências nas Academias de Ciência, Engenharia e Medicina, que essas três instituições norte-americanas publicaram na terça-feira. Trata-se da análise mais exaustiva já escrita sobre o tema, trabalhada durante mais de dois anos e baseada em centenas de estudos, entrevistas, estatísticas e relatórios feitos desde a década de oitenta. Suas conclusões apenas salientam uma realidade cada vez mais visível e menos surpreendente: mais de metade das mulheres nesses três âmbitos, e em todos os níveis (alunas e professoras), já sofreram algum tipo de assédio – trabalhista, sexual ou ambos –, abusos, agressões sexuais, desprezo ou menosprezo profissional e pessoal durante sua formação ou no exercício da profissão.

“Embora haja cada vez mais mulheres nos campos científicos, assumindo responsabilidades e liderando pesquisas, os dados indicam que isto ocorre com muita frequência”, comentava na terça-feira Marcia McNutt, presidenta da Academia Nacional de Ciências, segundo quem essa “cultura” provoca uma clara devastação nas mulheres, tanto em nível pessoal quanto profissional, e na sua saúde física e psíquica. “É também uma perda tremenda dos recursos humanos, de potencial, de talento e de investimento nesse talento.” Com a agravante de que as políticas e os protocolos atuais para controlar esta situação não dão sinais de funcionar, e as consequências costumam ser o freio às carreiras profissionais das mulheres ou mesmo o abandono.

Para a presidenta, o relatório foi publicado na hora certa, depois que o movimento Me Too rompeu o obscurantismo e o silêncio de milhões de mulheres no mundo, dando início a um movimento global e crescente de conscientização e rechaço a essa violação constante de seus corpos, suas aptidões e suas vontades. Frente a isto, a resposta das instituições é contundente: mudar é não só urgente como também imprescindível. E para essa mudança, observou McNutt, as academias e as organizações públicas e privadas devem criar um ambiente totalmente diferente, que consiga evitar esse assédio a partir do primeiro indício: “Nosso relatório oferece soluções específicas para os diferentes espaços, para poder reduzir ou eliminar esse assédio. É necessária uma cultura baseada na diversidade, na inclusão e no respeito”. Algo que, no momento, não ocorre.

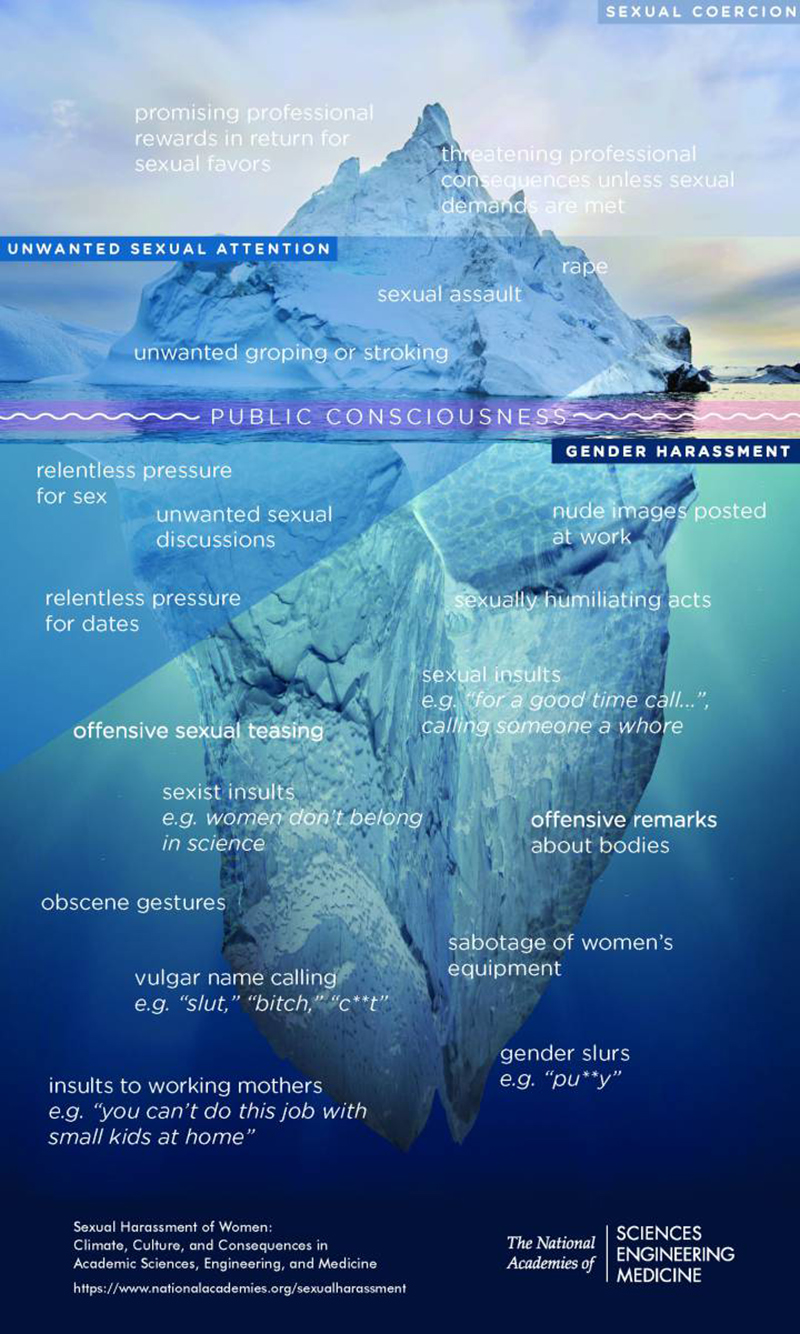

Uma das infografias que a Academia preparou para resumir algumas das recomendações que apontam no relatório.

O pesquisador Kevin Swartout, da Universidade Estadual da Geórgia, foi o encarregado de montar o quebra-cabeça com os dados dos sistemas da Universidade do Texas, aos quais foram posteriormente acrescentados os da Universidade Estadual da Pensilvânia, para oferecer uma visão mais ampla; uma base de mais de 10.000 graduandos, pós-graduandos e professores que revelou um comportamento constante de assédio por parte do professorado ou dos outros funcionários. “Cerca de 20% das estudantes de ciências (graduação e pós) já o sofreram, mais de uma quarta parte das alunas de engenharia, e mais de 40% das estudantes de medicina”, diz o relatório, referindo-se à pesquisa da instituição texana. “Na Pensilvânia, realizou-se uma pesquisa similar, que encontrou resultados parecidos: 33% das estudantes de graduação, 43% das pós-graduandas e 50% por cento das estudantes de medicina.”

Não foram obtidas cifras conclusivas com relação a grupos minoritários, mas o estudo indica que as mulheres pertencentes a coletivos LGTBIQ ou da raça negra são alvos mais habituais do que qualquer mulher branca e heterossexual. Outros dados da pesquisa revelam as mesmas percentagens, e os autores consideram que isso não deveria surpreender. “Os funcionários de instituições acadêmicas têm a segunda maior taxa de assédio sexual [nos Estados Unidos], com 58% (os militares têm a taxa mais alta, 69%)”.

As pesquisas foram completadas com quarenta entrevistas com profissionais de todos os campos, de diferentes idades e níveis. Cerca de metade denunciou algum tipo de assédio físico, mas o psíquico também se revela como uma importante aresta a aparar. “A maioria deles degrada a mulher, encerrando-a no local de trabalho, menosprezando-a frente a outros colegas, dizendo-lhes que não são tão capazes como os outros, ou falando mal delas para o resto… Não é só tocar ou invadir sexualmente, é algo em nível mais intelectual. Tentam fazer esses jogos mentais para que você não possa se defender fisicamente”, aponta uma professora-assistente de Engenharia entrevistada no estudo.

Comentários sexistas, piadas reiteradas e alusões que degradam as mulheres no âmbito pessoal ou profissional foram uma constante que os pesquisadores encontraram ao reunir essa informação. Eles citam quatro aspectos que se dão nesses locais de trabalho como algumas das causas destas atitudes: “A dependência em relação aos assessores e orientadores para o avanço profissional; o sistema de meritocracia que não leva em conta a diminuição na produtividade como resultado do assédio sexual; a cultura machista em alguns campos; e a rede informal de comunicações, através da qual se difundem rumores e acusações dentro e através de programas e campos especializados”. E acrescentaram cinco fatores que poderiam explicar, em parte, esse assédio generalizado: a percepção de tolerância frente a tais atitudes, uma maioria de homens nesse entorno, a férrea hierarquia – que além disso costuma concentrar muito poder em poucas mãos –, sem a educação nem as ferramentas para lutar contra isto, e um enfoque ruim das leis que regulam o assédio nas instituições.

O estudo explica que, muito frequentemente, a interpretação judicial dessas leis incentiva as instituições a criarem políticas que se centram mais em um cumprimento simbólico da legislação e em evitar a responsabilidade do que em realmente prevenir o assédio. Ou seja, normas que acabam protegendo quem comete o assédio, e não a vítima, o que foi definido como “desalentador”. “Ao mesmo tempo em que se investe tanto dinheiro e energia em atrair e reter as mulheres nestes campos, frequentemente elas são intimidadas ou expulsas de sua carreira. Mesmo quando permanecem, sua capacidade de contribuir e avançar pode se ver limitada como consequência do assédio sexual, seja de forma direta, pelo assédio ambiental no entorno em seu departamento, programa ou disciplina, ou através de represálias e por serem tratadas como traidoras depois de relatarem formalmente o assédio”.

Por isso, entre outros estudos, Fazer Frente ao Assédio Sexual: Reconceitualizar a Resistência das Mulheres (2002), de Vicki J. Magley, descobriu, com uma base de dados de mais de 15.000 mulheres, que com frequência as respostas eram ignorar ou tentar apaziguar o assediador. Raras vezes ele era confrontado, e sempre havia uma tentativa de manter boas relações com ele. “Por exemplo, 74,3% das mulheres em um dos sete conjuntos de dados analisados por Magley evitavam o seu autor, 72,8% se distanciaram psicologicamente da situação, 69,9% suportaram a situação sem tentar resolver o problema, e 29,5% tentaram acalmar o seu algoz inventando uma desculpa para explicar seu comportamento.”

A história de sempre. Culpabilização, medo de não serem acreditadas num primeiro momento e do descrédito posterior, e de serem pisoteadas, maltratadas ou de suportarem represálias depois. Algo que está bem refletido no testemunho de uma pesquisadora de medicina que, após sofrer vários tipos de assédio trabalhista e sexual, acabou informando ao diretor de seu programa, que deixou o assunto nas mãos do chefe da instituição em questão; foi ele quem lhe disse que ela recordava a sua ex-mulher – “a quem todos sabíamos que odiava”, comenta a médica no relatório – e que se ela chorasse menos talvez tivesse mais amigos. “A partir daí, a qualificação que fazia do meu trabalho simplesmente foi ladeira abaixo.”

O iceberg do assédio.

Algo incompreensível em todos os níveis. Décadas de pesquisa demonstraram como a indústria e a pesquisa ganham em qualidade quando sua força trabalhista é diversificada. “Esse assédio contínuo tem consequências para o avanço do bem-estar econômico e social do país e sua saúde pública em geral”, sentencia o estudo.

O panorama propõe uma série de mudanças profundas, estruturais, que segundo a Academia devem ser levadas em conta desde já e que se resumem em 15 recomendações não só para sua própria organização, mas também para outros órgãos federais, e políticas para que essa guinada rumo a um mundo mais inclusivo possa chegar a todos os cantos. Entre essas recomendações estão: abordar de forma direta o assédio sexual e ir além do mero cumprimento das leis para alterar pela raiz a cultura e o ambiente nessas instituições; gerar ambientes mais diversificados, inclusivos e respeitosos; melhorar a transparência e a responsabilidade em todos os níveis; reduzir ao máximo essas relações hierárquicas tóxicas que se dão entre as alunas e o professorado, com um poder tremendamente concentrado e que paira sobre o futuro das estudantes; sempre dar apoio à vítima; começar investigações que possam continuar revelando essa realidade; e iniciar mudanças legislativas e políticas para paliá-la.

Há muitos detalhes e conselhos oferecidos nas mais de 300 páginas deste trabalho, que começou a ser preparado há mais de dois anos, quando o Comitê de Mulheres em Ciência, Engenharia e Medicina propôs a criação de um grupo especial para analisar o passado e o presente do assédio sexual em suas áreas, avaliar o impacto que ele causa e estabelecer as bases para sua prevenção e erradicação no ambiente acadêmico. Cientistas, engenheiros, médicos, especialistas no tema, juristas e psicólogos se puseram então a colher e esmiuçar a literatura existente. E, embora tenham radiografado também a si mesmos, esqueceram uma das engrenagens do seu próprio maquinário.

Parte da comunidade científica, sobretudo mulheres, notaram a ironia da publicação deste relatório quando entre suas próprias fileiras há cientistas que pedem demissão ou são demitidos de seus empregos após serem acusados por estas condutas, mas continuam vinculados à Academia. É o caso do caçador de planetas Geoff Marcy, que se demitiu de seu cargo em Berkeley (Califórnia) em outubro de 2015, do neurocientista Thomas Jessell, despedido em abril da Universidade de Columbia, e de Inder M. Verma, o biólogo molecular que está em “licença” no Instituto Salk de Estudos Biológicos, onde trabalha desde a década de setenta, e que renunciou em 1º. de maio ao posto de editor da revista Proceedings, da própria Academia Nacional de Ciências, depois que a publicação Science denunciou que oito mulheres o haviam acusado de abusos sexuais.

Mas há mais. A cientista Julie Libarkin, da Universidade Estadual de Michigan, que criou em 4 de junho um site para denunciar o assédio em sua área, o MeTooSTEM, vem desde a década de oitenta ampliando uma base de dados sobre o assédio sexual que já acumula mais de 600 casos. A revisão desses nomes pelo The Washington Post revelou que há até cinco homens já punidos por assédio sexual que continuam sendo membros das Academias Nacionais norte-americanas, e três que ainda fazem parte de pesquisas com subvenção pública. A Academia Nacional de Ciências, criada pelo Congresso dos Estados Unidos em 1863, tem como acadêmico médio um homem branco de mais de 70 anos; os novos membros são escolhidos pelos atuais, e suas vagas são vitalícias. Haja o que houver.

Em maio, BethAnn McLaughlin, professora-assistente de neurologia na Universidade Vanderbilt, iniciou uma petição no Change.org para exigir às academias que destituam seus membros se tiverem sido condenados por assédio sexual ou trabalhista ou por agressões, algo que atualmente, conforme seus próprios estatutos, encalhados em algum ponto do século XX, é impossível. Os presidentes das três academias aludiram ao assunto no final de maio e asseguraram que tinham começado a tratar o tema dos “padrões de conduta profissional para os membros”. Outras instituições, como a Sociedade Astronômica Americana e a União Geofísica Americana, já alteraram pelos mesmos motivos suas políticas de expulsão. Talvez as Academias Nacionais também devessem começar por aí.

Leia mais

- Gênero e violência - Um debate sobre a vulnerabilidade de mulheres e LGBTs

- Feminismo, polêmicas e as campanhas nas redes sociais contra o assédio

- Do sexual ao bullying, estudo mapeia diferentes tipos de assédio

- Assédio não afeta só a vítima, mas todos no trabalho, diz especialista dos EUA sobre caso José Mayer

- 40% das mulheres policiais já sofreram assédio em suas corporações; seminário discute tema

- No Brasil, metade das universitárias já sofreu assédio

- Assédios sexuais geram anualmente US$ 50 milhões em indenizações nos Estados Unidos

- O momento #MeToo: repensando a revolução sexual

- Aplicação da lei 'vitimiza duas vezes' mulher que sofre violência sexual

- 85% das mulheres do Reino Unido não denunciam estupro, segundo pesquisa

- Violência contra a mulher: tratam-se os sintomas, não as causas. Entrevista especial com Patrícia Grossi

- Para combater a violência contra as mulheres, é preciso partir dos agressores

- Seja em Hollywood ou no Vaticano, o patriarcado permite que os homens cometam abusos

- "Retaliar o feminismo é vital para quem ocupa hoje o poder"