18 Fevereiro 2015

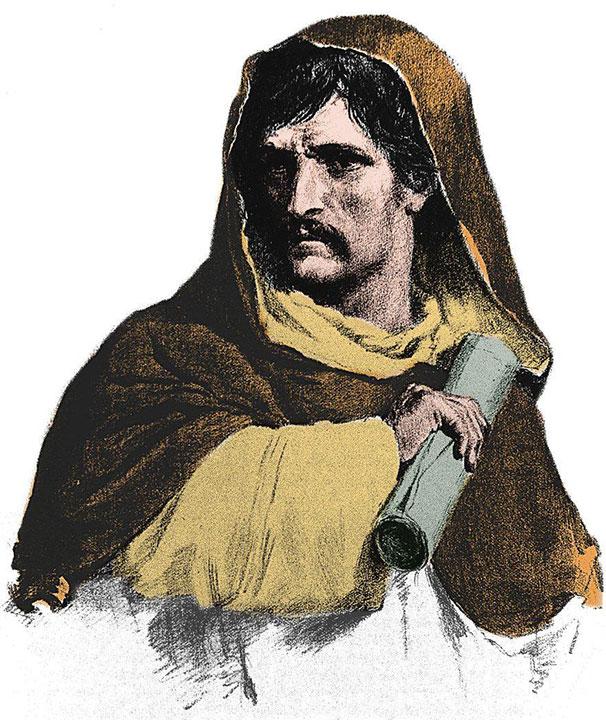

Giordano Bruno (Nola, Reino de Nápoles, 1548 — Roma, Campo de Fiori, 17 de fevereiro de 1600) foi um teólogo, filósofo, escritor e frade dominicano italiano condenado à morte na fogueira pela Inquisição romana (Congregação da Sacra, Romana e Universal Inquisição do Santo Ofício).

"Seria um belo dia se no amanhecer de um dezessete de fevereiro deste século algum bispo de Roma saísse do Vaticano para dirigir-se ao Campo de’ Fiori. E ali, sozinho, aos pés daquela estátua, permanecesse em recolhimento", escreve Massimo Bucciantini, em artigo publicado no jornal Il Messaggero, 15-02-2015. A tradução é de Benno Dischinger.

Massimo Bucciantini é pesquisador de história da ciência. Atualmente é professor da Faculdade de Letras e Filosofia II (Arezzo), colaborador do Instituto e Museu de História da Ciência de Florença, e diretor, juntamente com Michele Camerota, da revista Galilaeana – Journal of Galilean Studies.

Eis o artigo.

O confronto

A estátua de Giordano Bruno foi inaugurada, num quentíssimo domingo de primavera, três anos após a Estátua da Liberdade e exatamente três semanas após a Torre Eiffel. E foi um fato de relevância internacional do qual falaram os jornais de meio mundo, e as palavras de ordem que ressoaram nos discursos oficiais foram as mesmas pronunciadas em Paris e em Nova York. Palavras como liberdade, ciência, futuro, marcha do progresso se entrelaçaram segundo módulos bem conectados à luz, civilização, pátria, missão, direitos do homem. Mas, o contexto no qual o monumento romano foi realizado o torna muito diverso das outras duas estátuas e ícones da liberdade.

Na Itália, o affaire Campo dei Fiori provocou fraturas profundas, mas até então tão evidentes, fazendo emergir as almas de duas Itálias: de um lado a Itália laica e radical, e do outro aquela do mais intransigente clericalismo. Mais que uma estátua projetada para o futuro, é atraso de um passado que não passa a dominar o campo e a tornar incomensurável a distância que separa Roma de Paris e Nova York.

Ademais, não se requer muito para entender que o filme não teria sido o mesmo. Basta olhar para compreender que uma estátua da liberdade com as semelhanças de um frade herético de fisionomia soturna e severa, e com o olhar carregado de desdém que soltava centelhas, não tem muito em comum com aquelas mulheronas tão altivas e solares que os americanos, de modo muito ‘friendly’ imediatamente rebatizaram com o nome de Miss Liberty.

As diferenças

Está-se falando de duas liberdades com características muito diferentes, que se colocam no plano da realidade a mil milhas entre elas, cada uma das quais tinha nas costas vitórias e derrotas referidas em contextos que nada tinham a compartir. São idéias de liberdade pertencentes a dois mundos que eram realmente separados por um oceano imenso. Assim como os antípodas, também se situavam as vivências de dois povos – o francês e o italiano – que podiam considerar-se contíguos apenas geograficamente: entre quem forte da própria identidade celebrava uma revolução que tinha sido verdadeira e real, combatida e vencida cem anos antes, e quem vivia num país que somente a poucos anos se constituíra em estado unitário que timidamente movia os primeiros passos em direção a um futuro bastante incerto. Foi um conflito – um são conflito me vem vontade de acrescentar – combatido por ambas as partes sem exclusões de golpes e que durou a beleza de treze anos, que viu um grupo de estudantes universitários decididos a por em prática um desígnio radical que em breve tempo se transformou numa segunda Porta Pia.

Está-se falando de duas liberdades com características muito diferentes, que se colocam no plano da realidade a mil milhas entre elas, cada uma das quais tinha nas costas vitórias e derrotas referidas em contextos que nada tinham a compartir. São idéias de liberdade pertencentes a dois mundos que eram realmente separados por um oceano imenso. Assim como os antípodas, também se situavam as vivências de dois povos – o francês e o italiano – que podiam considerar-se contíguos apenas geograficamente: entre quem forte da própria identidade celebrava uma revolução que tinha sido verdadeira e real, combatida e vencida cem anos antes, e quem vivia num país que somente a poucos anos se constituíra em estado unitário que timidamente movia os primeiros passos em direção a um futuro bastante incerto. Foi um conflito – um são conflito me vem vontade de acrescentar – combatido por ambas as partes sem exclusões de golpes e que durou a beleza de treze anos, que viu um grupo de estudantes universitários decididos a por em prática um desígnio radical que em breve tempo se transformou numa segunda Porta Pia.

Outra brecha, precisamente, porque disto se tratou. Mas, desta vez não se concretizou através de um conflito diplomático-militar. Desta vez a batalha que aqueles rapazes prepararam com absoluta determinação tinha o objetivo de minar uma das coisas consideradas mais preciosas na cidade do Papa, isto é, a face e a imagem das suas praças desde sempre teatros a céu aberto dos ritos e das cerimônias do poder religioso. O erguimento na capital da Itália de uma estátua a um herege, a um acérrimo inimigo da Igreja, tornou-se assim tanto um gesto de desafio como um ato de ruptura com respeito à política arquitetônica e monumental realizada até aquele momento pelo novo Estado liberal.

Uma vida em fuga

Ninguém mais que Giordano Bruno desfrutava de um curriculum vitae que se prestava a esta operação e que por tantos aspectos era semelhante aos maiores heróis do ressorgimento. Deste ponto de vista, sua vida tinha sido realmente uma tempestade perfeita: vida de exilado, expulso de todas as igrejas, solitário e sempre em fuga, corajoso até o limite extremo. E depois existia sua morte, que no imaginário popular contava acima de tudo. Ninguém como ele representava o herói que até o martírio tinha lutado contra os dogmas e os abusos de poder de uma igreja opressiva e negadora da liberdade mais importante, aquela do pensamento. E que por último foi morto do modo mais bárbaro, precisamente naquela praça, a dois passos do trono de Pedro.

A batalha

A decisão de elevá-la a uma das praças mais populares de Roma não se reduziu, portanto, a uma banal algazarra, a uma descomposta e berrada prova de força arquitetada por grupos radicais e maçons da capital. Deu lugar, ao invés, a algo muito mais sério, cujas consequências sequer seus autores talvez haviam previsto em todo o seu alcance. Tratou-se de uma verdadeira e própria batalha laica e anticlerical: uma das poucas que se podem enumerar no passado deste país e que creio seja justo não esquecer. Não tanto para celebrá-la quanto para conhecê-la, e até é melhor dizer, para decifrá-la: através da compreensão de um choque que foi violentíssimo e das tentativas para neutralizá-lo, como das alianças e dos oportunismos que por vezes foram postos em campo para vencer a partida ou então para adiá-la para sempre.

Naturalmente é difícil dizer quanto este gomo de história de fins do século dezenove possa de qualquer interesse hoje. Talvez seja considerado um argumento de incuráveis eruditos, um borrascoso afresco que encontra sua linfa vital nas paixões de estudantes enamorados de Bruno e Mazzini, de Garibaldi e Oberdan, e portanto de improváveis atualidades quase um século e meio após.

Um ponto de memória que pode parecer fora atrasado e fora de moda, como o são os tantos monumentos e as tantas lápides, inscrições, marcos que habitam nas nossas praças e nas nossas vias.

A grande beleza

Objetos tridimensionais em geral fora de uso, porque na maior parte dos casos ninguém mais os recorda, e inúteis, porque ninguém mais sabe reconhecê-los e apreciá-los, e precisamente por isso tornados mudos e invisíveis como os mortos. Como a imagem daqueles bustos do Gianícolo, com os quais Paolo Sorrentino abre A grande beleza ou como aquela bufa estátua falante de Garibaldi, solitária e triste, que Silvio Soldini usou como pretexto para contar-nos em O comandante e a cegonha um pedaço deste país perdido e sempre mais vazio, que não sabe mais quem é e que não encontra mais a coragem e a liberdade para desejar e conquistar para si uma vida mais digna. Ou talvez as coisas não estejam, de fato, assim. Talvez ainda exista uma tênue esperança que a história destes jovens tão rica de sentimentos civis a considerem um pouco como a nossa, sintamos ainda que nos olha, e que pode servir-nos e ensinar-nos algo.

Objetos tridimensionais em geral fora de uso, porque na maior parte dos casos ninguém mais os recorda, e inúteis, porque ninguém mais sabe reconhecê-los e apreciá-los, e precisamente por isso tornados mudos e invisíveis como os mortos. Como a imagem daqueles bustos do Gianícolo, com os quais Paolo Sorrentino abre A grande beleza ou como aquela bufa estátua falante de Garibaldi, solitária e triste, que Silvio Soldini usou como pretexto para contar-nos em O comandante e a cegonha um pedaço deste país perdido e sempre mais vazio, que não sabe mais quem é e que não encontra mais a coragem e a liberdade para desejar e conquistar para si uma vida mais digna. Ou talvez as coisas não estejam, de fato, assim. Talvez ainda exista uma tênue esperança que a história destes jovens tão rica de sentimentos civis a considerem um pouco como a nossa, sintamos ainda que nos olha, e que pode servir-nos e ensinar-nos algo.

Um fato, em todo caso, é certo: se entre aqueles mármores e bronzes exista algum que se salve do olvido, que ainda sabe entrever e continua sendo admirado e reconhecido, então entre estes está seguramente a estátua no Campo de’ Fiori. E seria um belo dia se no amanhecer de um dezessete de fevereiro deste século algum bispo de Roma saísse do Vaticano para dirigir-se ao Campo de’ Fiori. E ali, sozinho, aos pés daquela estátua, permanecesse em recolhimento.

Nota da IHU On-Line: A fonte das imagens acima é, respectivamente, wikipedia (as duas primeiras imagens) e periodista digital.

Veja também:

- ''Eu direi a verdade'': o desafio de Giordano Bruno

- Reunificar, tolerar, buscar a verdade: o método de Giordano Bruno

- "Os fiéis compartilham com os astrônomos o mesmo fascínio pelo céu"

- Vaticano conclui seminário sobre vida extraterrestre

- Os movimentos de um universo pluralista

- O homem que mudou o conceito de revolução

- O conflito entre a ciência e a fé. Artigo de Enzo Mazzi

- Deus e o cientista

- "Não existe nenhum modelo científico eterno"

- ''Reabilite Giordano Bruno'': o pedido de Frei Betto ao papa