22 Fevereiro 2025

"Se o argumento antinuclear de associar as usinas nucleares à posse e ao uso de bombas fosse válido, teríamos também que rejeitar os programas aeroespaciais, ainda que somente para lançar satélites meteorológicos e de comunicação, e, também, impedir a construção de aviões de carga ou de passageiros, porque quem detém essas tecnologias sabe, também, fabricar os veículos para lançar suas bombas", escreve Roberto Vicente, físico, especialista em gestão de rejeitos radioativos que trabalha no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, na USP.

Eis o artigo.

John Slattery, em artigo publicado na página do Commonweal, em 9 de fevereiro de 2025, e reproduzido na página do Instituto Humanitas Unisinos – IHU em 14 de fevereiro, opina que um futuro com energia nuclear é desnecessário, perigoso e indesejável e, por isso tudo, deve ser evitado.

Sua opinião deve, claro, ser respeitada, ainda mais porque decorre do medo que tem da energia nuclear, como confessa no primeiro parágrafo de seu artigo. O medo, porém, não é bom conselheiro para se fazer escolhas que devem, antes de tudo, ser fundamentadas na objetividade da ciência. Além disso, os leitores do IHU merecem ter a oportunidade de conhecer contrapontos àquilo que Slattery afirma e é isso o que se pretende fazer no presente artigo.

Várias afirmações do autor precisam ser contestadas, ou, pelo menos, discutidas, em nome de se “buscar respostas para novas questões e para os grandes desafios de nossa época... ”.

Sua afirmação de que as Big Techs buscam “promover e controlar a energia nuclear para seus próprios fins (sic)” é questionável. O que se pode deduzir do noticiário a respeito das grandes empresas de tecnologia da informação, como Microsoft, Google e Amazon, é que têm a intenção de investir recursos em usinas nucleares para obter energia para seus centros de dados, pois estão em busca de fornecedores de eletricidade que garantam fornecimento constante, com baixa emissão de carbono.

Acredito que se os produtores de eletricidade, a partir de painéis solares e aerogeradores, tivessem oferecido o produto que aquelas empresas demandam, elas não teriam dúvidas de fechar negócio, porque, como o próprio Slattery afirma em seu texto, turbinas eólicas, painéis solares e outras fontes ditas ‘renováveis’ “são simples de construir e dimensionar”.

Acredito que a escolha pela energia nuclear tenha sido obrigatória, em primeiro lugar por causa da intermitência das fontes solar e eólica, e, talvez, por causa da indisponibilidade de fontes hidrelétricas e geotérmicas. Em segundo lugar, por causa do preço. Acredito que as empresas de IA saibam muito bem escolher os fornecedores dos seus ‘insumos’ e saibam gerenciar bem seus custos, ou não teriam se tornado Big Techs. Ao afirmar que querem “promover e controlar a energia nuclear para seus próprios fins”, Slattery insinua que as intenções seriam outras que não aquela declarada, e com outros fins que não os seus ‘próprios fins’, o de alimentar seus centros de dados. É uma acusação que precisa ser fundada em fatos. Acho que não existem tais fatos, mas alguém bem informado poderá me corrigir.

Depois de vários parágrafos em que discute o tema da energia nuclear e da mudança climática com o pano de fundo da política dos EUA, que é de pouca importância para nós, no Brasil, John Slattery volta a tratar de questões técnicas que precisam ser esclarecidas. Essa abordagem, de que 1 kg de urânio equivale a tantas toneladas de gás, óleo, carvão, é adequada para um almanaque ou um gibi, mas é uma forma inapropriada para se avaliar se a energia nuclear tem vantagens ou desvantagens sobre outras fontes. É a mesma abordagem de várias publicações em que se afirma que a energia gerada por tal usina pode abastecer tantos milhares de casas, ou pode alimentar uma cidade de tantos mil habitantes. São afirmações muito inexatas, que servem só para propaganda.

A comparação entre as diferentes fontes de energia, para se eleger aquela que é mais adequada para um determinado lugar e para o momento histórico da sociedade que abriga, tem que ser feita em bases técnicas, fundadas em métodos compactuados por aqueles envolvidos nessa ‘eleição’: órgãos de governo, agências reguladoras, organizações da sociedade civil e o público em geral. Todos precisam estar de acordo sobre o método de avaliação.

Essa é uma discussão bem antiga. Estabelecer os métodos para fazer escolhas acertadas sobre quais fontes de energia devem ser consideradas foi o objetivo de muita pesquisa e desenvolvimento no passado e ainda é um tema fértil para inovação. Quem não for especialista no tema, mas quiser conhecer um pouco desse trabalho pode, por exemplo, examinar os relatórios do projeto “ExternE – Externalities of Energy”, iniciado em 1991 e cujos resultados foram publicados a partir de 1995.

O projeto ExternE foi conduzido pela União Europeia em parceria com o Departamento de Energia dos EUA. Participaram do projeto mais de trinta grupos de pesquisa de universidades europeias e americanas. O objetivo era desenvolver as ferramentas metodológicas para avaliar os custos ambientais e financeiros de cada tecnologia de geração de energia, de modo a encontrar a composição de impactos e custos que tivesse o melhor desempenho em comparação com as outras. O objetivo era definir o método de trabalho, antes de se obter o resultado, método esse que fosse considerado aplicável a todas as fontes e a todas as sociedades interessadas em aplicá-lo, para fundamentar suas escolhas e que produzisse resultados confiáveis.

Os resultados contradizem frontalmente a afirmação de Slattery de que “a ciência é clara: fontes de energia renováveis como turbinas eólicas, painéis solares, fontes geotérmicas e usinas hidrelétricas continuam sendo a única esperança verdadeira para um futuro de longo prazo de estabilização do clima e produção de energia abundante, mantendo nosso ar e água limpos”.

No entanto, pesquisa ainda mais antiga, realizada por grupos de pesquisa menores, mas tão ambiciosos em termos científicos quanto o ExternE, já haviam apontado o erro de se considerar que as fontes ditas “renováveis”, “limpas” são a solução definitiva para alimentar nosso mundo com energia.

Um artigo bem interessante é aquele apresentado por Herbert Inhaber, em 1978, na revista inglesa New Scientist e reproduzido na revista da Agência Internacional de Energia Atômica sobre os resultados do projeto chamado “Risco da Produção de Energia” , do Conselho de Controle da Energia Atômica (AECB), do Canadá.

Acredito que vale a pena reproduzir o primeiro parágrafo do artigo de INHABER no presente debate, pois o contexto continua tão atual quanto era naquela época. Escreve INHABER:

“Considere uma enorme usina nuclear, cercada de arame farpado e monitorada de perto por guardas armados. Compare isso com um painel solar inofensivo, instalado em cima do detalhado de uma casa, silenciosamente captando os raios solares. Você tem alguma dúvida sobre qual dos dois sistemas de geração de energia é o mais perigoso para a sua saúde e para a preservação do ambiente? Se a sua resposta for um sonoro e definitivo “NÃO”, o debate se encerra aqui, e os editores das revistas ficarão com um espaço vazio em suas páginas destinadas a essa discussão. No entanto, a pesquisa tem mostrado que a resposta certa pode ser um menos dramático, porém mais exato e preciso, “TALVEZ”.

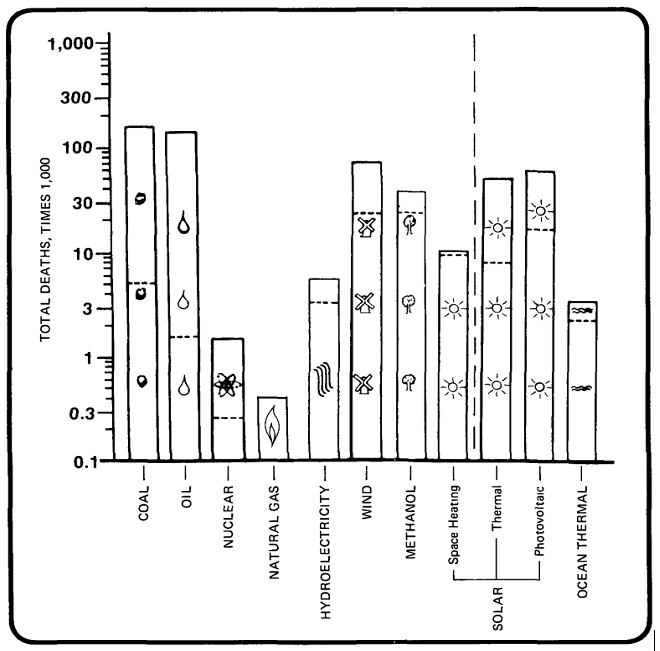

Um resultado impactante do estudo relatado por INHABER é o gráfico reproduzido a seguir.

O risco dos onze sistemas de geração de energia considerados no estudo é apresentado por meio do número de mortes esperadas para cada 1 MW·h/ano (megawatt·hora por ano) de energia gerada, mortes essas atribuíveis a cada sistema. O ponto controverso foi que a energia solar e a eólica não eram só piores que a nuclear: eram muito piores.

Esse resultado soou como uma heresia, chocou muitos leitores e foi desafiada por todos aqueles que aprenderam, e que sempre acreditaram, que a energia solar e a eólica são limpas, renováveis, sustentáveis etc. etc. Seguiu-se um debate nos meios de comunicação e nas revistas especializadas que durou vários meses e que terminou por descambar em ataques pessoais ao autor do artigo. Essa mesma disposição de enxovalhar aqueles que defendem pontos de vista diferentes continua até hoje, como se discutirá mais adiante.

Acredito que, hoje, esse gráfico não vale mais. Os métodos estão muito mais aperfeiçoados; há mais dados disponíveis para as avaliações; a energia solar tem hoje uma eficiência muito maior do que naquela época; a energia solar e a eólica são bem mais baratas por causa da evolução da tecnologia e da economia de escala; o gás natural tem um impacto importante na mudança climática, fato que pode ter sido subestimado naquela época. No entanto, uma coisa permanece válida e explica esse resultado surpreendente. Quanto mais diluída é a fonte de energia, mais materiais são necessários para se aproveitar o potencial explorado.

Considere, por exemplo, a energia gerada no ano de 2024 pela usina de Angra, que foi de 15,8 TW·h (terawatt·hora), de acordo com o balanço contábil da Eletronuclear. Considere agora um painel solar moderno, comercializado no Brasil, com 550 Wp de potência de pico e alta eficiência, que gera em torno de 2 kWh/dia, ou cerca de 1,3 MW·h/ano, dependendo do clima e da localização. O preço desse painel solar varia de R$ 500,00 a R$ 1.000,00.

O número de painéis solares que seriam necessários para gerar a mesma quantidade de eletricidade que Angra gerou em 2024 seria, portanto, cerca de 12.1 milhões de painéis, que custariam entre R$(6 – 12) bilhões. Adicione-se a esse valor o custo de instalação, os equipamentos elétricos e eletrônicos necessários para converter e regular a voltagem de saída do sistema, mais o custo dos equipamentos que forem necessários para armazenar a energia que precisar ser usada à noite. Um equipamento completo que gere 2800 kW·h/ano custa cerca de R$ 16.000,00, incluindo instalação, estrutura, monitoramento etc. As baterias para esse sistema custam R$70.000,00 . Para gerar a mesma energia que Angra gerou em 2024, seriam necessários 5,6 milhões de sistemas como esse, e o investimento seria a bagatela de R$ 485 bilhões. Isso mesmo. O investimento no sistema solar junto com as baterias seria 20 vezes maior que o investimento para concluir Angra III. Quando alguém disser que a energia solar é barata, peça para que ele mostre com números. Esse é um aspecto da questão.

O outro aspecto importante, aliás, mais importante para a questão ambiental, é que a massa total de painéis solares para gerar essa quantidade de eletricidade, que segundo o fabricante é de 27 kg para cada sistema completo, será de 152 mil toneladas, só com os painéis. Acrescente a massa de todas as peças que serão necessárias para instalar e operar o sistema, como fios e cabos, acessórios, baterias e estruturas e se terá a massa total de materiais necessários para operar o sistema. É aqui que aparece a maldição que transforma a energia solar em algo não limpo, não verde, não renovável, não sustentável.

Os materiais de cada uma dessas peças precisam ser minerados, beneficiados, embalados, transportados; as peças precisam ser manufaturadas e distribuídas e os equipamentos precisam ser montados, instalados e submetidos a manutenção periódica. Todas as substâncias tóxicas ou radioativas que sejam liberadas na mineração e beneficiamento dos minerais, o CO2 e os outros gases liberados na atmosfera, os efluentes líquidos que sejam despejados em sistema de coleta de esgoto, o lixo sólido que vá para aterros sanitários ou industriais, gerados na fabricação de cada um dos materiais necessários, e, por fim, o descarte e substituição das peças e dos equipamentos, ao fim da vida útil, tipicamente 20 a 25 anos é que devem ser computados para se avaliar um sistema de produção de energia.

Os painéis instalados no telhado dos edifícios são, muito provavelmente, bem menos eficientes em termos de custo de instalação e operação versus energia gerada, do que usinas solares em que há maior densidade de energia e, portanto, menos materiais utilizados por unidade de energia elétrica fornecida à rede de distribuição. No entanto, não foi possível fazer a comparação aqui porque, curiosamente, não se encontrou os valores de energia gerada pelos parques solares ou eólicos, nos anos anteriores, nos balanços contábeis das empresas que operam as usinas e nem mesmo nas páginas do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ou da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Pode ser que eu não tenha sido competente para encontrar os números e algum especialista da área possa nos fornecer os dados. Mas, vamos simular uma conversa sobre essa questão. Consideremos, por exemplo, o seguinte diálogo fictício:

— Você falou que a mineração de materiais que são utilizados nos sistemas solares liberam substâncias radioativas no ambiente?! Isso é verdade?!

— Sim, e algumas dessas substâncias têm radiotoxicidade bem maior do que aquelas presentes em rejeito radioativo de usinas.

— Ah, mas a atividade dos rejeitos das usinas e a sua periculosidade são muitíssimo maiores.

— É verdade, admito. No presente momento, a atividade dos rejeitos das usinas é bem maior e precisa ser tratada com muito cuidado, mas, com o passar do tempo, essa atividade se torna inferior àquela dos rejeitos radioativos gerados na mineração, porque a meia-vida destes é bem maior.

— Quanto tempo demora para que a atividade do rejeito radioativo das usinas seja menor que a atividade das substâncias radioativas contidas no minério de urânio usado para fabricar o combustível nuclear?

— Em cerca de 8 mil anos, o rejeito radioativo que foi gerado na queima do urânio passará a ser menos radioativo e bem menos radiotóxico que o minério de urânio, caso este tenha sido deixado no solo e não tenha sido extraído para fabricar o combustível nuclear.

— Peraí! Agora estamos misturando as coisas. Estávamos falando da energia solar. Urânio, combustível nuclear e rejeito radioativo são coisas da energia nuclear.

— OK, sim, é isso, mas a mineração de estanho, nióbio, neodímio, cério, chumbo, cobre e um monte de outros elementos, que são necessários na energia solar ou eólica, e em qualquer outro sistema elétrico, gera rejeitos radioativos associados à radioatividade natural presente e não temos como escapar de usar esses elementos e precisamos arcar com o custo de lidar com o rejeito radioativo que é gerado.

— Você defende a energia nuclear, claro, e puxa a brasa para sua sardinha!

— Bem, apesar de ser bem simplificada, essa comparação que fiz entre o custo da energia gerada por painéis solares e usinas nucleares é um meio para se entender por que o resultado da avaliação do risco dos sistemas de energia não mostra um mundo cor-de-rosa, alimentado por energia solar e eólica, limpas, gratuitas e eternas. A realidade não é tão risonha como gostaríamos. Energia hidrelétrica, nuclear ou qualquer outra que seja, tem impactos e muitos deles são bem grandes e podem ser invisíveis, antes que se examine detalhadamente cada uma e se faça um estudo aprofundado desses impactos.

Esse diálogo inventado ajuda a explicar porque é mentirosa a frase do eminente historiador, teólogo e especialista em ética da ciência, John Slattery: “a ciência é clara: fontes de energia renováveis como turbinas eólicas, painéis solares, fontes geotérmicas e usinas hidrelétricas continuam sendo a única esperança verdadeira…”. Não! não são, não! Ou ele está mal informado e enganado, ou está a enganar.

Nossa única esperança verdadeira é que consigamos utilizar todas as fontes de energia que temos à disposição, inclusive as fósseis, com sabedoria, para que o impacto ambiental seja o menor possível e que todos possamos usufruir do benefício de uma “vida longa e próspera”, com justiça social hoje, e com um olhar no futuro, para não esgotar os recursos naturais que nossos descendentes necessitarão e sem deixar para eles a herança maldita de um mundo poluído e inabitável. Essa é esperança verdadeira. Como se vê, o preconceito do movimento antinuclear não tem nada de sabedoria!

Outro ponto discutido por Slattery é a questão dos rejeitos radioativos das usinas nucleares. Como quase todos os críticos da energia nuclear, ele afirma que “não há um método de descarte seguro” para esses rejeitos. Não se sabe se ele considera que os métodos que existem não são suficientemente seguros, ou se ele desconhece que existem esses métodos. É o problema dos não especialistas no assunto e que costumam estar mal informados e repetem, há décadas, esse chavão.

Quem é da área, e conhece razoavelmente os temas das ciências exatas, da engenharia e das ciências humanas que estão envolvidos no desenvolvimento das tecnologias de deposição dos rejeitos radioativos, sabe que as tecnologias já desenvolvidas atendem perfeitamente bem os requisitos de segurança radiológica, de curto e longo prazos, com fundamento em princípios éticos e ambientais, e com riscos plenamente aceitáveis, por quaisquer critérios com que se queira examinar essas tecnologias. Afirmo isso porque é minha área de especialização.

Em penúltimo lugar, a associação que o autor faz entre o uso de geração nucleoelétrica e programas bélicos, a fabricação de bombas atômicas, deve ser refutada com veemência. Há razões conjunturais e estruturais para se negar que exista essa associação, como quer o autor.

As razões conjunturais incluem o fato de que há hoje, no mundo, 35 países que estão a utilizar a energia nuclear para gerar eletricidade, mas somente seis deles possuem armas nucleares. Há, ainda, um país que tem as armas, mas não tem usinas. Há, também, a disposição da maioria das pessoas de que as armas nucleares sejam proscritas, manifestada pela subscrição dos países a tratados internacionais de banimento delas.

As razões estruturais incluem o fato de que o desenvolvimento dos programas bélicos se deu de forma dissociada e independente dos programas comerciais de geração nucleoelétrica, com a exceção de dois países, nas décadas de 1950 e 1960. Deve-se considerar, ainda, o fato de que o combustível nuclear usado, depois de retirado das usinas nucleares é imprestável para fabricar artefatos, ainda que contenham bastante plutônio. O plutônio usado em armas é produzido em pequenos reatores, dentro de instalações militares, não em usinas comerciais.

Alguém poderá argumentar que um país que tenha tecnologia para construir usinas e fabricar combustível nuclear pode decidir, na hora que bem entender, embarcar em programas bélicos. Bem, isso é possível. A própria Coreia do Norte, que havia assinado o Tratado de Não Proliferação, renunciou ao Tratado e fabricou e testou suas bombas. No entanto, esse argumento padece de um sério problema: bombas nucleares não são como granadas de mão que são atiradas no país vizinho, a partir do lado de cá da fronteira. São necessários mísseis ou aviões militares para fazer uso delas.

Se o argumento antinuclear de associar as usinas nucleares à posse e ao uso de bombas fosse válido, teríamos também que rejeitar os programas aeroespaciais, ainda que somente para lançar satélites meteorológicos e de comunicação, e, também, impedir a construção de aviões de carga ou de passageiros, porque quem detém essas tecnologias sabe, também, fabricar os veículos para lançar suas bombas. Aliás, essa é uma associação ainda pior do que a associação com as usinas nucleares, porque se alguém não tiver escrúpulos de utilizar uma arma de destruição em massa do tipo nuclear, porque teria escrúpulos de usar armas biológicas ou químicas? Ou será que devemos abrir mão da indústria química e da pesquisa biológica também? Eu considero essa associação do uso de energia nuclear com a bomba nuclear, pura “propaganda enganosa”, uma mistificação para enganar e vencer o debate junto ao público.

Por fim, eu, que “aceito usinas nucleares” e que, por extensão, segundo o filósofo Jerry Mander, citado pelo autor, “aceito também uma elite tecnocientífica-industrial-militar” sou acusado de ter “uma ideologia antidemocrática e, às vezes, até fascista.” Eu precisaria, de alguma forma, provar que, definitivamente, NÃO TENHO essa ideologia. No entanto, o correto é que o autor da falácia modal, aquele que me fez essa acusação falsa e injusta, o eminente filósofo cristão e professor de ética, John P. Slattery arque com o ônus da prova.

Leia mais

- Um futuro nuclear não é inevitável. O casamento entre as Big Techs e a energia nuclear coloca todos nós em perigo. Artigo de John Slattery

- O polêmico “renascimento” da energia nuclear

- Energia nuclear é energia limpa? Artigo de Heitor Scalambrini Costa

- A indústria da energia nuclear não tem muito futuro

- Mesmo com alto custo de investimento e riscos ambientais, Brasil insiste na energia nuclear. Entrevista especial com Célio Bermann

- Energia nuclear não é assunto somente para técnicos

- Investimento em energia limpa precisa triplicar nessa década, diz agência

- Com adoção de turbinas eólicas offshore, Brasil pode se tornar ativo na corrida pela energia limpa

- Ciclo do carbono e energia limpa

- A insegurança nuclear no Brasil: até quando? Artigo de Célio Bermann

- Conclusão de Angra 3 custará R$ 23 bilhões, calcula o BNDES

- Construir Angra 3 vai impactar contas de luz em R$ 43 bilhões, calcula TCU

- A desconfiança na energia nuclear. Artigo de Heitor Scalambrini Costa

- Mesmo com alto custo de investimento e riscos ambientais, Brasil insiste na energia nuclear. Entrevista especial com Célio Bermann

- Qual é o futuro da política energética brasileira? Entrevista especial com Célio Bermann