Dentro do Ciclo de Estudos Saberes Decoloniais: inquietações e saídas às crises de hoje, IHU recebe Lewis Gordon. O pensador refletirá, a partir da escravização que atravessa o Atlântico e chega aqui, perspectivas de libertação num mundo pós-ocidental

Cena 1: o cantor, ator e produtor cultural Seu Jorge faz um “L”, de Lula, com os dedos da mão, em alusão ao ex-presidente e candidato a presidente da República ao fim de um show encomendado para uma elite gaúcha num dos mais aristocráticos clubes , o Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Em resposta, a plateia recheada de 'new rich', e de outros nem tão novos ou nem tão ricos, ruge como macacos e alude a Seu Jorge com outras nobres ofensas racistas forjadas por uma criação que separa as pessoas por cor ou etnia, classificamos uns como humanos e outros não.

Cena 2: o presidente do clube, Paulo Bing, nega as ofensas, apenas de dezenas de vídeos nas redes que comprovam o crime de racismo, e diz que o cantor fez ‘gestos políticos’ que incomodaram a plateia.

As duas cenas não trazem nada de novo em um Brasil forjado na escravização e que insiste em não abrir a cabeça e deixar a ideia colonial lá no passado. O que muda na cena é o recheio, pois isso já aconteceu com jogadores de futebol de clubes que bancam salários de trilhões de dólares, outros artistas e, com certeza, o leitor também deve saber de pelo menos um caso com pessoas menos famosas. O que chama atenção nesse caso recente é que a presença de dois aspectos desse racismo nosso de cada dia. O primeiro está na fala de Seu Jorge, no vídeo que ele mesmo divulgou nas redes sociais (e que reproduzimos abaixo). Ele diz que nenhum negro estava na plateia. Os que via, estavam servindo, empregados que não tinham o direito de nem sequer olhar para os artistas.

Ver essa foto no Instagram

O segundo aspecto se conecta com esse primeiro e vai além, embora não esteja tão claro. Seu Jorge também foi contratado para servir e, logo, era isso que deveria fazer. Só isso. Jamais fazer qualquer outra coisa, muito menos 'manifestações políticas', como disse o presidente do clube. O mesmo se dá com jogadores negros que, mesmo que contratados por clubes estrangeiros e pagos a peso de ouro, estão lá para servir e entreter. É isso que está presente no racismo nosso de cada dia e que, felizmente, tem ganhado as páginas da imprensa quando um caso ocorre com um astro. Com a dona Maria e seu Zé, aqueles lá da favela, que tomam duas conduções para chegar no serviço, isso já é rotina e não gera manchetes e muito menos cliques.

Pensar os corpos negros como sujeitos a servir é uma das faces possíveis de um racismo que vê esses corpos como inferiores, passíveis se serem arrancadas de suas terras e escravizados para servir. Por certo, não vivemos mais a realidade colonial e, quem sabe, nem mesmo o colonialismo. Ainda assim, forjamos nossa modernidade subjugando esses corpos, negando o que lhes é de direito e ignorando o Brasil e a América que esses corpos constroem apesar de tudo. O caso Seu Jorge é apenas um e ilustra a emergência do tema e da propagação de um pensamento decolonial. Afinal, como pontual Lewis Gordon, em entrevista concedida ao The Guardian, a razão dessa realidade consiste no fato de que muitos negros “foram usados como bestas de carga para construir o mundo moderno”.

Pois, justamente para tensionar essas e outras reflexões, Gordon é o palestrante em mais um encontro do Ciclo de Estudos Saberes Decoloniais: inquietações e saídas às crises de hoje, promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU.

A partir das 17h de quinta-feira (20-10-2022), o professor da Universidade de Connecticut proferirá a conferência intitulada “Da injustiça à libertação no Atlântico Negro: perspectivas para um mundo pós-ocidental”. A atividade ocorre com transmissão ao vivo pelo canal do IHU no YouTube e pelas redes sociais do IHU.

O Ciclo tem atividades até 30 de novembro. Veja aqui a programação completa.

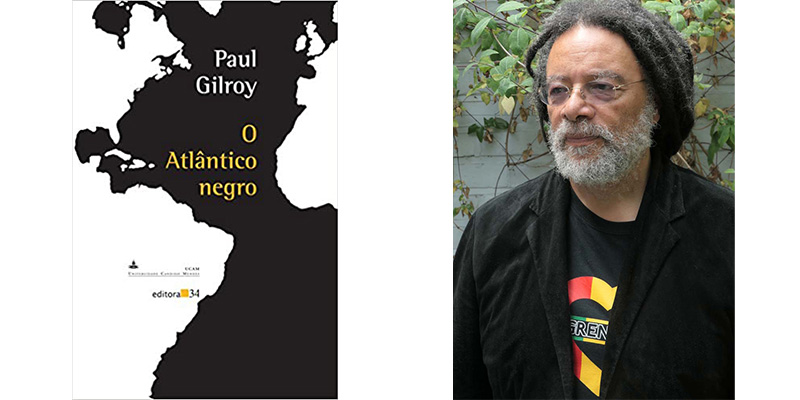

Foi em 1993 que o sociólogo inglês Paul Gilroy publicou “O Atlântico negro”, obra que influenciou toda uma geração que se propunha tecer um pensamento acerca das diásporas africanas desde a própria África. Na historiografia, por exemplo, sua obra trouxe sentido a tudo aquilo que considerávamos uma herança da cultura negra, mesmo sem reconhecer a origem dessa cultura. Em linhas gerais, ele propõe que haja uma conexão entre África e América que se faz a partir da conexão pelas navegações via Oceano Atlântico. Ora, assim, não é difícil conceber que a mesma modernidade que concebe a ciência que leva às navegações e descoberta de novos mundos é a mesma escraviza e ergue seus marcos ‘civilizacionais’ à custa de muita escravização, sangue e suor negro.

Gilroy e sua obra basilar no pensamento decolonial (Foto: divulgação)

Lewis Gordon mergulha nesse Atlântico que Paul Gilroy revela, pois lastreia seu pensamento na ideia de que todo processo de escravização e subjugo do negro parte da rejeição da humanidade do outro como ser. Foi por achar que a população africana era inferior que as monarquias ibéricas iniciaram o comércio de corpos negros. A Inglaterra, tempos depois, supostamente com a ideia de combater o tráfico de escravizados, ensaia barrar esse comércio, mas entra na África impondo um ideal de civilização que coloca negros, negras e suas terras a serviço. Ou seja, não é por acaso que os negros que circulavam pelo Grêmio Náutico União na noite do show de Seu Jorge, incluindo ele, fossem vistos como inferiores servos.

Gordon, nessa mesma entrevista ao The Guardian, chama atenção para ideia de que esses corpos negros acorrentados e trazidos em navios pestilentos sempre provocava terror em quem os colocava em lugares de não humanos. “Os escravizados não tinham permissão para ler, escrever ou pensar, por medo de que se levantassem e derrubassem seus chamados senhores”, observa. Isso gerou anos e anos em que a cultura negra africana foi silenciada, como se os corpos que da África partiram fossem vazios. Logo, qualquer possibilidade de conexão com essa cultura ancestral, como a conexão da ideia de Atlântico Negro, havia de ser brecada.

O problema é que, como destaca Gordon, parecemos ainda não reconhecer essas conexões, esse Atlântico Negro. Para ele, essa mesma relação com a negritude do passado se faz presente hoje quando fetichizamos os corpos negros. “A obsessão pelo atleta negro ou bronzeamento artificial, preenchimento labial e lifting de bumbum brasileiro faz sentido quando entendemos que só se quer o corpo”, observa. E isso, se quiser extrapolar, podemos levar para a arte, a música. Afinal, quem faz o melhor samba? Quem é o melhor craque de futebol? Os corpos negros. Para que Seu Jorge foi contratado pelo clube de Porto Alegre? Para, como objetos, servir.

A realidade do Brasil de hoje, e de tantos outros países ocidentais erguidos pelas forças de corpos negros em subjugo, não é mais somente de luta por direitos legais, mas sim por incrustar esses direitos no pensamento, no tecido social. Ou seja, em certa medida ainda estamos em uma luta pela libertação de corpos negros. E quando negros se dão conta disso e lutam, a reação é imediata. Voltemos ao exemplo de Seu Jorge, que defende sua posição política em escolher votar em Lula, por compreender ser esse o melhor candidato para sua luta. Mais do que depressa, a elite branca reage mostrando seu ódio e medo desse senso de consciência negra.

O livro “Fear of Black Consciousness” [Medo da consciência negra], de Lewis Gordon, lançado em janeiro deste ano, vai nessa direção. Nele, o autor traz o desenvolvimento histórico na negritude racializada. Tal movimento se dá para que consiga materializar esse véu que hoje encobre as discussões sobre raça e racismo, que encobrem um narcisismo branco uma pseudoconsciência que nutri.

Como Gordon revela, por ocasião da divulgação do livro, há certas mentiras oferecidas por muitos brancos com um senso herdado de serem extraordinários, o que lhes concederia uma licença para fazer o que quiserem. Para ele, para muitos, se não a maioria dos negros, viver uma vida comum em uma sociedade dominada por brancos é uma conquista extraordinária.

Medo da consciência negra, de Lewis Gordon (Foto: divulgação)

Na conferência de hoje, Gordon promete ir da composição desse cenário de injustiças a luzes que podem indicar caminhos para uma plena libertação. E, com ela, reconhecer o Atlântico Negro, nossas conexões com a África e pensamento desde o lugar daqueles que são submetidos à diáspora e todas as suas violências.

Doutor e mestre em Filosofia pela Yale University, EUA, atualmente é professor de Filosofia e Estudos Africanos na Universidade de Connecticut. Também lecionou na Brown University, Yale University, Purdue University e Temple University. Trabalha nas áreas de filosofia africana, existencialismo, fenomenologia, teoria social e política, pensamento pós-colonial, teorias de raça e racismo, filosofias de libertação, estética, filosofia da educação e filosofia da religião.

Lewis Gordon (Foto: Universidade de Coimbra)

Entre suas obras, além de “Fear of Black Consciousness”, destacamos: Fanon and the Crisis of European Man: An Essay on Philosophy and the Human Sciences (1995), Freedom, Justice, and Decolonization (2020) e Disciplinary Decadence: Living Thought in Trying Times (2007).