“O rap emerge na cena cultural do país para dizer que aquele mundo antigo acabou, deixou de fazer sentido e que, portanto, é preciso refundar um outro mundo sobre novas bases”, afirma o pesquisador

Se, de um lado, a redemocratização do Brasil significava e simbolizava o início de um novo projeto para o país, de outro, nas periferias brasileiras, a percepção de ruína era não só prevista como vivenciada no cotidiano e expressa musicalmente através do hip-hop. Um dos símbolos da época foi a música “Pânico na zona sul”, gravada pelos Racionais em 1988, denunciando a atuação de grupos de extermínio nas periferias paulistas e se contrapondo, no âmbito cultural, à MPB e sua proposta de unificação do país a partir da mestiçagem. “De fato, me parece que o lugar que percebe, antes do que todo mundo, que o projeto desenvolvimentista tinha chegado ao fim e que, portanto, o próprio imaginário nacional havia sido completamente reconfigurado, é a periferia – e isso muito antes de intelectuais e artistas consagrados tomarem consciência do que estava acontecendo”, disse Acauam Oliveira, professor da Universidade de Pernambuco – UPE, que realiza pesquisas no campo da canção popular brasileira.

Na última quinta-feira, 22-09-2022, Acauam Oliveira ministrou a palestra a virtual “Manifestações culturais na periferia: rap, hip-hop e a construção da esfera pública brasileira”, em evento promovido pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU, no qual reflete sobre a construção da identidade nacional, questões políticas e problemas sociais à luz da emergência do rap e do hip-hop em contraposição à MPB. “No momento em que o país entrava em sua fase democrática, realizando os sonhos da ala mais progressista da elite intelectual brasileira, do ponto de vista das periferias, o que se observavam era a continuidade e a intensificação de processos herdados diretamente da ditadura e, ineditamente, da escravidão – a começar pelo principal deles: o modelo militar de organização policial e sua imbricação com a prática de violência sistemática contra a população negra. Portanto, da perspectiva dos moradores da periferia que iriam articular as bases do movimento hip-hop brasileiro, a imagem do Brasil, no alvorecer seu processo de democratização, parecia bem pouco promissora, para dizer mínimo. O futuro democrático parecia já haver chegado há algum tempo e sua imagem era a mais desoladora possível”, disse.

Na conferência a seguir, que publicamos no formato de entrevista, Oliveira destaca os pontos de contato e divergência entre essas tradições musicais e suas contribuições para a cultura brasileira, como formas de alimentar esperanças políticas.

Acauam Oliveira (Foto: Arquivo pessoal)

Acauam Oliveira é graduado em Letras, mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada, e doutor em Literatura Brasileira, pela Universidade de São Paulo – USP. Atualmente, leciona na Universidade de Pernambuco – UPE.

IHU – O que a relação entre música e política mostra sobre o nosso país?

Acauam Oliveira – Antes de tudo, gostaria de recordar o episódio da fotografia [abaixo], do qual certamente muitos se recordam, sobretudo neste momento em que o fantasma das eleições está na porta, assombrando todo mundo. Estou me referindo à participação do Mano Brown no comício do PT, que aconteceu no Rio de Janeiro, às vésperas do segundo turno das eleições de 2018.

(Foto: Ricardo Stuckert)

Para quem não lembra, naquela ocasião o palanque era ocupado por [Fernando] Haddad e diversos apoiadores de peso do campo político e cultural. Estavam lá Chico Buarque, Caetano Veloso, Marieta Severo, Leonardo Boff. Até o momento da fala do Brown, os discursos seguiam o roteiro esperado, com mensagens de esperança, de necessidade de maior empenho da militância para virar o voto e combater o fascismo. Ou seja, se unir ao PT, naquele momento, era visto como a única alternativa no país contra o candidato da extrema-direita [Bolsonaro]. Em linhas gerais, o clima era de uma festa antecipada pela democracia. Quando Mano Brown pegou o microfone, a coisa começou a desandar porque ele fez um discurso que depois circulou por todos os grupos de WhatsApp e redes sociais, tanto de esquerda quanto de direita.

Ele disse que não gostava do clima de festa, que a esquerda estava cega, que não havia motivos para comemorar, que as pessoas que estavam votando no Bolsonaro não eram monstros e que a estratégia de comunicação do PT já tinha fracassado naquele momento. Ele terminou o discurso com uma frase que fornece uma síntese bem precisa do que estava acontecendo ali: “Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o Partido dos Trabalhadores, partido do povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para a base! E vai procurar saber”. Ou seja, a festa tinha virado um velório e, cinco dias depois, Bolsonaro consolidou a vitória e fechou a tampa do caixão naquele momento.

Mais recentemente, Brown teve a oportunidade de ficar cara a cara com o Lula no podcast “Mano a Mano” e, na ocasião, aproveitou para explicar por que resolveu falar aquilo naquele momento. Disse para o Lula que quando subiu no palanque, percebeu que a massa negra, a massa operária da favela e do morro, não estava presente entre o público. Havia a presença massiva da militância petista, mas a classe trabalhadora não parecia interessada em participar da festa. Os poucos trabalhadores presentes, garis e seguranças, estavam ali não para declarar apoio ao Haddad, mas para garantir uma grana no final do mês. Não por acaso, quando Brown desce do palanque, são essas pessoas que agradecem por ele ter dito tudo aquilo que elas gostariam de dizer, mas os políticos não escutam. Ou seja, aqueles que haviam colocado o PT no poder estavam ausentes da grande festa da democracia. A grande pergunta, que naquele momento a esquerda parecia incapaz de responder, era: Onde eles foram parar? E por que eles foram parar onde foram parar?

Muita coisa pode ser pensada a partir desse episódio. Inclusive, podemos nos perguntar o que efetivamente estava sendo comemorado naquele palanque diante da catástrofe total e absoluta que já tinha acontecido. O que fundamentava, de fato, uma festa entre pares naquele momento?

Mas quero trazer esse episódio para o campo da música popular porque ele funciona muito bem como uma espécie de sintoma de um movimento mais geral que tem me interessado nos últimos anos. Naquele palanque havia três grandes representantes da música popular: Chico Buarque, Caetano Veloso e Mano Brown. Caetano e Chico pareciam representar uma espécie de chapa Lula-Alckmin da MPB – um conflito amigável naquele momento –, ao passo que Brown foi convidado para compor o time como representante periférico que ganhou destaque no cânone da cultura brasileira. Então, estava armado um cenário de defesa da democracia com o melhor da nossa música popular. Só que o que o discurso do Brown acaba revelando, meio a contragosto, é que entre aqueles campos havia uma divergência fundamental que, nos momentos verdadeiramente decisivos, não pode ser apaziguada. Mais do que isso: ela não deve ser apaziguada.

Ao longo dos últimos anos, tanto o rap quanto o hip-hop vêm ocupando um lugar cada vez mais consolidado no interior do campo cultural hegemônico no Brasil, a tal ponto que não é de todo exagerado afirmar que o rap conseguiu adentrar determinados circuitos do mainstream nacional, inclusive nas universidades. E, como em geral tende a acontecer nesses casos, percebemos uma série de esforços para inserir o rap no interior de uma narrativa já consolidada que, bem ou mal, silencia sobre diferenças fundamentais. A meu ver, ainda que existam pontos de contatos importantes entre essas tradições, do rap e da música popular brasileira, é fundamental que se reconheçam e se reafirmem os seus pontos de tensão, que dizem respeito a mudanças estruturais profundas que ocorrem no campo da cultura brasileira e de seus signos de reconhecimento. A relação principal a se destacar, portanto, é de ruptura. Inserir essas diferenças no interior de um mesmo significante nacional como parte da diversidade mestiça brasileira é uma forma de diluir o que existe no dissenso. Esse é um ponto fundamental.

IHU – Por que é importante manter as diferenças? Como tem pensado sobre essa questão em relação à produção musical?

Acauam Oliveira – Esses dias, assisti à live do lançamento do livro “A literatura em questão”, de Marcos Natali, professor do departamento de Teoria Literária da USP. Ele estava dizendo algo justamente nesse sentido, sobre as diferenças, porém a partir das instituições literárias.

Ele disse que um dos temas de interesse do seu livro é entender o que os discursos em defesa da literatura estavam defendendo. Ou melhor, compreender o que era sacrificado em nome da defesa da literatura. Ou seja, o que exatamente nós estamos defendendo ao defender a instituição literária. Em determinado momento, Marcos compara a postura reativa de um determinado grupo que se apressa em defender a literatura diante de críticas mais ou menos pertinentes com respostas apresentadas em outros campos, como na filosofia e na antropologia. Ele compara a reação da crítica literária com a reação de campos como filosofia e antropologia. O que ele percebe é que enquanto setores do campo literário demonstram uma espécie de “reação alérgica” às críticas feitas à literatura, considerando-as como ilegítimas de saída porque estão tentando “cancelar” determinado escritor ou escola, as respostas dadas pela antropologia e pela filosofia parecem ser muito mais abertas a gestos de autocrítica e reinvenção.

Por exemplo, o conceito de perspectivismo ameríndio tem promovido uma verdadeira revolução epistemológica que ultrapassa os limites da própria antropologia. A condição de possibilidade da emergência desse conceito foi um processo radical de abertura para o outro que exigia, nada menos, do que a reformulação de alguns dos principais alicerces do próprio campo antropológico, assim como a história precisou reinventar o conceito de “fonte” para poder compreender melhor a vida dos negros na época da escravidão e no pós-abolição. O resultado disso é que, atualmente, temos alguns historiadores brasileiros entre os mais renomados do mundo. Ou seja, houve uma reformulação radical do campo a partir de questionamentos colocados, por sua vez, a partir de outros lugares. Diante dessas mesmas exigências de reformulação radical, o que parte considerável da instituição literária propõe, ao contrário, é a reafirmação de seus próprios critérios e valores, então tornados dogmas, de modo a adaptar sua chave de leitura em nome da celebração do mesmo cânone de sempre, só que incorporando jargões produzidos em outras áreas efetivamente comprometidas com o processo de transformação e mudança epistêmica.

O que me interessa pensar em relação ao campo da música popular é algo muito parecido com esse gesto. O rap emerge na cena cultural do país para dizer que aquele mundo antigo acabou, deixou de fazer sentido e que, portanto, é preciso refundar um outro mundo sobre novas bases. Ou seja, o mundo epistêmico formulado desde as coordenadas que deram envergadura à música popular enquanto sistema deixou de ser estruturalmente viável. E, diante disso, o que se exige é nada menos que a fundação de um mundo novo.

Mas o que o sistema cancional brasileiro em geral oferece enquanto resposta é a manutenção do mesmo conjunto de valores, com um ligeiro alargamento de fronteiras: “Rapaz, sua voz até que tem força poética muito grande. Por isso, nós lhe oferecemos um bom lugar na festa, bem ao lado do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Não com o mesmo cachê, obviamente, mas certamente no mesmo palco.” Ou seja, diante das exigências de reconfiguração do todo, o que se ofertam são migalhas. E não só migalhas, mas, como já alertava Sueli Carneiro, as mesmas migalhas de sempre.

O que proponho é basicamente uma atitude diferente: uma atitude que indica que temos que reconfigurar os códigos de compreensão do que é o campo da música popular e o ressignificar a partir da mudança radical que o hip-hop trouxe para a cena da música popular brasileira. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que mundo foi este que ruiu, desapareceu ou, pelo menos, que se encontra em estado de agonia. A imagem do fim da canção, proposta pelo Chico Buarque em 2004, funcionava como uma espécie de metáfora para uma crise de paradigma que se anunciava no interior da MPB e cujo sintoma seria exatamente a emergência do rap enquanto paradigma alternativo.

Essa crise que se expressa na música popular diz respeito a uma série de mudanças mais gerais de ordem política, como o chamado do fim do pacto da Nova República e a crise do modelo de presidencialismo de coalizão, mas também a questões econômicas, envolvendo o neoliberalismo enquanto forma de vida, questões sociais relacionadas ao fortalecimento de novos processos de construção indenitária, além de questões ligadas mais diretamente ao campo da indústria fonográfica, relacionados à passagem da era do disco para o streaming.

Mas, para o debate que nos interessa aqui, a mudança fundamental a se destacar, é a fratura de todo o modelo de identidade nacional que, a partir de determinado momento, entra em crise para ver emergir novas formas de organização do espaço público, formas que vão ser mais progressistas, como no caso do hip-hop, ou mais reacionárias, como no caso posterior, do bolsonarismo. Mas, de todo modo, são novas formas de organização desse espaço.

Portanto, quando se afirma que a sigla MPB deixou de fazer sentido, o diagnóstico não se refere ao conjunto de procedimentos estéticos, que inclusive continuam sendo amplamente utilizados – muitos artistas das gerações mais antigas e das mais recentes continuam se utilizando de instrumentos da MPB mais tradicional –, mas diz respeito a um certo horizonte cultural, social e ideológico que integrava, em uma mesma rede de significantes, um conjunto de práticas musicais e artísticas bastante heterogêneos.

IHU – Pode dar alguns exemplos?

Acauam Oliveira – Em termos culturais, pode-se dizer que o conceito de MPB aparece vinculado a uma série de debates que, nas décadas de 1960 e 1970, giravam em torno da ideia de identidade nacional e povo brasileiro. É claro que esse povo e essa nação vão ser representados das mais diversas formas, cada uma bem diferente da outra, mas, de todo modo, a MPB, junto com o samba, será um dos espaços privilegiados de negociação e representação dessas identidades, amparada, naquele momento, pelo projeto de parte significativa da classe média universitária de esquerda de encontrar formas mais efetivas de comunicação com o “povo”.

Essa é uma história muito conhecida, do samba como síntese do encontro entre classes e raças, a história da mulata como símbolo maior desse encontro da mestiçagem brasileira, a história da ressignificação do futebol europeu por negros mestiços brasileiros, a história do encontro da classe média de Ipanema com os negros pobres dos subúrbios cariocas que vai originar a Bossa Nova. É a história, principalmente, da mestiçagem como a grande cultura do país, uma imagem afirmativa de Brasil, baseada na afirmação dos valores da mistura, da graça, do jeito de corpo, do princípio do prazer, da apropriação criativa de valores ocidentais, da antropofagia, da deglutição do outro, e uma série de metáforas que vão ser pensadas para pensar essa ideia de identidade nacional que se dá de maneira relacional a partir não do confronto radical, mas de diversas formas de conciliação. Em suma, a capacidade antropofágica do povo brasileiro de deglutir a informação europeia, africana, indígena, para criar uma civilização nova e original, que, segundo Caetano Veloso, tem o dever de civilizar a Europa e propor outro modelo civilizatório mais civilizado e, basicamente, salvar o planeta. Esse é basicamente o “projeto Brasil” dentro dessa perspectiva que animava os espíritos tanto de esquerda quanto de direita.

IHU – O que essa imagem significa hoje?

Acauam Oliveira – Talvez o mais importante aqui seja o fato de que essa imagem altamente positiva da cultura brasileira durante muito tempo alimentou também esperanças políticas. Ou seja, não é só uma imagem que pertence ao campo da cultura; ela também servia para alimentar esperanças políticas. Imaginava-se que seria possível realizar, no campo político e social, o mesmo processo de conciliação entre a classe média e o povo que era realizado no campo cultural – e não apenas na música, mas também no cinema novo, no teatro de arena, no teatro oficina, no plano arquitetônico e urbanístico de Oscar Niemeyer, no processo pedagógico proposto por Paulo Freire. Era um projeto que partia da cultura para pensar também formas políticas de organização de movimentos etc.

Ou seja, não se tratava apenas de uma visão de cultura, mas de uma visão de cultura que impulsionava modelos de atuação e organização política com efeitos concretos na vida social. A cultura popular – que para essa tradição é formada por pretos, brancos, mulatos, pobres, ricos e classe média – fornecia uma espécie de imaginário utópico para muitos artistas e intelectuais da época, prefigurando um projeto de sociedade que o Brasil tinha o dever de realizar no plano social. Essa é, por exemplo, a aposta do Caetano Veloso até hoje. Ou seja, é como se o substrato simbólico da MPB, que permitia unificar esse conjunto absolutamente heterogêneo de artistas, fosse justamente certa concepção de povo brasileiro aliada a um conjunto mais ou menos progressista de ideias republicanas. O que dava liga a essa heterogeneidade da MPB era a concepção abstrata de povo brasileiro.

A partir de um determinado momento, entre as décadas de 1980 e 1990, por uma série de razões históricas, esse substrato deixou, progressivamente, de fazer sentido. Tem-se uma percepção de que, em alguma medida, esse substrato foi ruindo. Todos os pressupostos dessa cultura, como o encontro, a mistura, a malandragem, a mestiçagem, a cordialidade, passam a ficar sob suspeita. O fato é que essas imagens, que pareciam confirmar a singularidade brasileira, hoje parecem muito mais com mecanismos ideológicos explícitos. Por exemplo, falar em mulata deixou de ser algo positivo. A cultura negra se assume menos como nacional e mais como periférica. Ao que tudo indica, portanto, as condições de realização do país, que a MPB tornava possível imaginar, desapareceram ou, pelo menos, foram completamente reconfiguradas, a ponto de não sustentar mais o mesmo imaginário. Ou seja, a partir de um determinado momento, a MPB deixa de funcionar como sistema que confirma, para o bem ou para o mal, que nós somos um país porque o país que a MPB imaginava – e tornava possível imaginar – desapareceu. É por isso que o núcleo de força da canção, a partir desse momento, vai se deslocar para gêneros que não partilham desse horizonte nacional, como os gêneros periféricos, que são brasileiros, mas em sentido radicalmente diverso.

IHU – Como o rap se insere nesse novo contexto?

Acauam Oliveira – Do ponto de vista das periferias articuladas pelo rap, a questão que investiguei é: Como se dá a percepção da ruína que leva a um esgotamento radical e profundo tanto da forma quanto do sistema de produção e difusão da música popular? Como o rap enxergou esse mesmo processo de dissolução?

Em 1985, a democracia havia chegado ao Brasil com a abertura política e o fim da ditadura. Em 1988, um ano antes da primeira eleição direita para presidente, os Racionais gravaram a primeira versão de “Pânico na zona sul”, que fala da atuação dos grupos de extermínio nas periferias de São Paulo, que eram formados por policiais ou ex-policiais aposentados e deram origem às milícias.

Ou seja, no momento em que o país entrava em sua fase democrática, realizando os sonhos da ala mais progressista da elite intelectual brasileira, do ponto de vista das periferias o que se observava eram a continuidade e a intensificação de processos herdados diretamente da ditadura e, ineditamente, da escravidão – a começar pelo principal deles: o modelo militar de organização policial e sua imbricação com a prática de violência sistemática contra a população negra. Portanto, da perspectiva dos moradores da periferia que iriam articular as bases do movimento hip-hop brasileiro, a imagem do Brasil, no alvorecer seu processo de democratização, parecia bem pouco promissora, para dizer mínimo. O futuro democrático parecia já haver chegado há algum tempo e a sua imagem era a mais desoladora possível.

De fato, me parece que o lugar que percebe, antes do que todo mundo, que o projeto desenvolvimentista tinha chegado ao fim e que, portanto, o próprio imaginário nacional havia sido completamente reconfigurado, é a periferia – e isso muito antes de intelectuais e artistas consagrados tomarem consciência do que estava acontecendo. A razão para isso é tão lógica quanto perversa, pois era a periferia que se tornava o alvo privilegiado da lógica estatal de gestão da miséria pela violência. Nesse sentido, a forma como o Estado passa a atuar nas favelas do Brasil se torna uma espécie de laboratório paradigmático do modo como a sociedade brasileira se organiza enquanto nação a partir de um modelo baseado em princípios neoliberais de exclusão, mecanismos de destruição de instituições públicas e gerenciamento da pobreza por meio de extermínio sistemático e encarceramento em massa da juventude negra. Não por acaso, a canção “Diário de um detento” se tornaria um marco da música popular.

O que estava em cena naquele momento era a percepção de que o Massacre do Carandiru havia se tornado o modelo paradigmático de gestão do Estado e que, portanto, os símbolos mais adequados para apresentar o projeto de identidade nacional não poderiam mais ser o samba, o futebol ou o carnaval, mas aqueles derivados das práticas de genocídio direcionados contra uma população preta e pobre que cada vez mais se afirmava enquanto tal. A ideia de conciliação e encontro cedia espaço para uma percepção da realidade pautada na imagem do conflito e do revide, com o imaginário da dialética da malandragem sendo progressivamente substituído pela visão muito mais agônica da dialética da marginalidade, à qual, a rigor, nenhuma dialética resiste.

A própria ideia de nação, que nunca chegou a ser uma realidade no Brasil, deixava de pautar até mesmo o imaginário social de boa parte da população para sobreviver, quando muito, como ideologia. Diante dessa percepção de que as promessas de desenvolvimento, com a consequente integração dos mais pobres ao campo da cidadania, não eram mais historicamente viáveis, o rap vai apostar suas fichas na possibilidade de construção de uma identidade a partir da ruptura, da afirmação de uma comunidade negra que se desvincula do projeto de nação mestiça tal como concebida até então. Um gênero criado por negros, que reivindica uma tradição cultural negra por meio de um discurso de demarcação de fronteiras que denuncia o aspecto de violência e dominação contido no modelo cordial de valorização da mestiçagem. É por isso que essa linguagem surge, em grande medida, desvinculada da tradição estética da MPB, filiando-se esteticamente a certa linhagem do rap norte-americano e, politicamente, aos setores mais críticos do movimento negro brasileiro, que desde meados da década de 1970 assumia contornos cada vez mais internacionalizantes.

Ambas as perspectivas, do rap e do movimento negro, adotavam uma visão crítica que apostava no fortalecimento da comunidade negra a partir do desenvolvimento de uma identidade pensada como resistência afrodiaspórica a projetos de vinculação nacional. Uma identidade que se pensa, portanto, desvinculada ou em confronto a uma ideia mais ampla de brasilidade, que é justamente o que dá a liga e a materialidade simbólica ao campo da MPB, que só existe porque gira em torno desse significante nacional.

Estava em curso aqui, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, um modelo de desagregação social que se aprofundava tanto externamente, por meio do enriquecimento de mecanismos de violência estatal, quanto dentro das próprias periferias por meio da maior internacionalização do tráfico, por exemplo, e consequente aumento da violência. Portanto, a questão era: como unir uma quebrada que está sendo exterminada e, principalmente, que está se matando? Esse é o problema objetivo. Como criar um senso de coletividade num contexto de desagregação dos laços sociais em que o significante nacional se revela não como aquilo que dá liga, mas como aquilo que deve ser combatido?

É por isso que o disco “Sobreviver no Inferno” é um feito estético extraordinário, porque ele consegue capturar o momento exato em que surge a consciência política de uma comunidade, o momento exato em que essa consciência política começa a se formar, sem, no entanto, estar ainda plenamente consolidada. Está naquele momento de transição que o álbum capta com precisão.

É por isso que ele é um disco profundamente aporético e as aporias que incorpora formalmente vão ser as aporias que nós estamos vivendo neste exato momento. Pois, em certo sentido, continuamos no interior do mesmo paradigma.

E é para responder a essa necessidade de senso de coletividade que não estava mais disponível no horizonte, que a perspectiva internacionalizante do Movimento Negro Unificado vai se mostrar absolutamente decisiva naquele momento. É a partir dele, justamente com uma perspectiva popular e heterodoxa do cristianismo, que vai ser possível afirmar uma identidade negra afrodiaspórica a ser construída às margens da nação. Portanto, aquilo que para a MPB se colocava como um problema radical que a crise do significante nacional tomava a existência dela possível, vai ser o ponto de partida do rap brasileiro. É essa perspectiva que permite reconhecer a existência de um elemento específico que, ao mesmo tempo, vai unir as quebradas e vai separá-la da comunidade nacional, e que é a condição negra de ser.

Essa aproximação mais orgânica entre o Movimento Negro e o Movimento Hip Hop vai se mostrar altamente produtiva, tanto para o Movimento Negro, que naquele momento estava procurando formas de articulação com a juventude periférica – e se articular com as juventudes é a coisa mais difícil para qualquer movimento social –, quanto para o rap, que ficava mais politizado e mais crítico. E se, de um lado, um rap ficava mais crítico, radicalizando seu discurso e formando uma comunidade mais consciente politicamente, de outro lado o Movimento Negro encontrava no rap um canal de comunicação com os jovens de periferia, ampliando seu alcance contemporaneamente.

Esse encontro acabou por produzir alterações substanciais na maneira de se compreender a realidade e, no limite, ajudou a fomentar o aparecimento de um novo sujeito e uma nova concepção do que significa ser negro no Brasil, isso a partir da década de 1980, no limiar da década seguinte.

Se, num primeiro momento, o rap se esforçou para incorporar um modelo cultural que pensava a experiência do negro na diáspora, desvinculando-se de um paradigma local, que foi justamente esse momento de apropriação das leituras do Movimento Negro, sobretudo do Movimento Negro norte-americano, já no final da década de 1990 vai acontecer uma articulação ente essas ideias e as demandas específicas das periferias brasileiras. Essa articulação será responsável pela formação de um novo tipo de subjetividade política.

Parece que a grande força do rap nacional se deve, sobretudo, a essa articulação entre a perspectiva afrodiaspórica e a realidade periférica local, que foi um tipo particular de significante negro. Não se trata de uma mera importação cultural acrítica, como o rap naquele período era criticado. A esquerda falava muito isso. Mas a articulação entre uma forma original de pensamento negro com as demandas concretas dos moradores de periferias em um contexto de ascensão do neoliberalismo e de crise do modelo nacional-desenvolvimentista.

Em termos mais práticos, tratou-se da criação de um elemento de ligação entre o discurso internacionalista do movimento negro e a realidade periférica local. De modo que Malcolm X passasse a fazer sentido dentro da realidade periférica do país.

Malcolm X, reconhecido ativista afro-americano, fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana. Sua luta se centrou nos direitos dos afro-americanos

Portanto, era possível reconhecer no rap da década 1990, bem como em outros movimentos culturais periféricos, que havia a emergência de um novo modelo de subjetividade que, no caso da música popular, implicava num novo modelo de linguagem. Uma linguagem, portanto, radicalmente nova que, ao se articular a um outro paradigma de subjetivação, tornava possível a enunciação de um ponto de vista que reconfiguraria a maneira de se compreender e narrar a vida cultural do país.

Esse novo modelo de enunciação acaba por alterar a própria função que a palavra poética vai cumprir na música. No rap, a palavra deseja assumir uma função ética fundamental. Ou seja, ela não quer apenas ser interpretada como música, ou como entretenimento; pretende exercer também uma função pedagógica no processo de formação dos sujeitos. E aqui é importante dizer que estou me referindo ao modelo de rap dos anos de 1990, sobretudo Racionais MC, Sabotagem, Facção, Dexter, 509 E, esse tipo de rap.

É claro que temos diversos modelos e paradigmas, mas esse modelo se torna hegemônico a partir de determinado momento na década de 1990, e o campo do hip hop brasileiro se articula em torno desse modelo. Hoje, as coisas estão bem diferentes e esse modelo concorre com diversos outros.

É por isso que esse discurso vai sempre dizer o que o sujeito deve ou não fazer. E é por isso que sua força depende da articulação efetiva com uma coletividade e uma postura que estão muito além do campo puramente cultural. Portanto, o rap vai produzir um discurso engajado que não quer ser interpretado como meramente artístico. As histórias apresentadas em “Um Homem na Estrada”, “Vida Louca parte” (I e II), “Da Ponte para Cá”, não são apenas para curtir ou se emocionar, embora elas façam isso também.

Elas transmitem um código de ética e um proceder específico a ser incorporado e vivenciado pelos sujeitos. A música deseja partilhar uma sabedoria construída coletivamente pela periferia, integrando-a na vida dos sujeitos. Assim como o evangélico lê as narrativas bíblicas tentando incorporar aquele conhecimento em sua vida, o objetivo do rap é criar uma conexão desse tipo com seu público, de modo a formar um sentimento comunitário cujo objetivo é, principalmente, interromper o circuito de violência que destrói a periferia.

Nesse sentido, me parece que é possível dizer, sem exagero, que nunca houve no Brasil uma produção estética tão radicalmente engajada e nem tão bem sucedida nesse ponto. Nem mesmo quando pensamos no contexto mais politizado da MPB da década de 1970. E isso não apenas pelo conteúdo político das letras ou da participação política dos artistas, mas porque o rap rompe com os limites entre estética e ética de uma maneira muito mais radical do que qualquer outra música já feita no Brasil. É até difícil pensar num modelo de arte para além da música que consegue realizar isso de forma tão radical.

A rigor, nos seus momentos de maior radicalidade, o sucesso estético de um rap pode ser medido pela sua capacidade concreta de salvar vidas. Novamente, me refiro a um modelo particular de rap. Eu gosto de comparar o rap dos anos de 1990 com a produção engajada dos anos de 1960 e 70 porque, geralmente, essa produção é lida como um momento de maior engajamento artístico da música popular, momento em que música conseguiu articular um movimento de resistência civil contra o regime militar. Mas, se pensarmos que a arte engajada tem que ser sempre tratada como uma via de mão dupla, tanto em relação à qualidade artística quanto em relação aos seus efeitos materiais e políticos concretos, me parece que a comparação se torna injusta. E me parece injusta para o rap e não para a MPB, porque o rap vai muito além.

O que me parece que se celebra na música engajada da década de 1970 é muito mais a capacidade individual do artista de driblar a censura do que a formação concreta de uma comunidade política. O exemplo clássico aqui são as músicas de protesto de Chico Buarque, que vão afirmar uma coisa para dizer outra. “Apesar de Você” parece ser uma música de amor, mas, na verdade, o interlocutor é a ditadura e isso embaralha a cabeça do censor que não percebe, a música passa e o artista venceu a censura.

O que se celebra nesse caso, antes de mais nada, é a sagacidade do compositor. O foco do engajamento é o “eu” em relação ao censor, o artista em relação ao censor, e não o “nós” em relação a sua comunidade. O sucesso da canção é medido pelo louro individual e não necessariamente pelos seus efeitos em termos de recepção.

Tanto é que os modelos mais comprometidos com a formação política, como o modelo de canção do Geraldo Vandré, vão perder as disputas simbólicas com os tropicalistas e vão ser tratados como formas populistas rebaixadas. O engajamento da MPB passa a ser pensado a partir da perspectiva dos tropicalistas. É um engajamento formal e não necessariamente em termos de relação com o público.

Assim, sobretudo no caso do rap, o que se celebra é sua capacidade de transformar jovens negros marcados para morrer em sujeitos políticos que, a partir daí, podem garantir a sobrevivência material concreta de sua comunidade. E o mais interessante é que esse não é um valor somente social, mas também estético. Existe uma regulação ética das músicas que é pensada coletivamente. Não se trata de enganar o sistema, como no caso da MPB, que, no limite, é uma possibilidade clássica. Trata-se de sobreviver ao sistema, não se trata de enganar o censor da ditadura, mas de evitar tiros, evitar a morte. É um outro patamar.

Dizer que o rap é compromisso significa exatamente isto: não mais uma forma de arte, as um modo de existência a um só tempo ético, artístico e material cujo sentido último é dado pela sobrevivência dos jovens negros de periferia.

Recupero um texto de Jorge Luis Borges, o escritor argentino, que se chama “Kafka e seus precursores”. Nele, Borges começa a imaginar quais seriam os precursores de Kafka na história da literatura. Ele vai dando alguns exemplos, o paradoxo de Zenão, um apólogo chinês, escritos de Kierkegaard, um poema de Robert Browning, cita também alguns trechos de fábulas. Até que chega a uma conclusão que é muito interessante e bastante inusitada. Ele diz:

Apesar de todos aqueles textos, em alguma medida, se parecerem com o Kafka, nenhum deles se parecia entre si. Ou seja, se Kafka não tivesse existido, se não tivesse se tornado escritor a relação entre os textos simplesmente não existiria. Então, a grandeza da obra de Kafka consiste não apenas em inaugurar possibilidades futuras, mas consiste também em reinventar literalmente o passado, porque os precursores do Kafka não existiam antes dele e depois da radicalidade de sua existência também não vão existir como antes.

Parece que é algo dessa ordem que precisa ser considerado em relação ao trabalho dos Racionais MC.

É preciso desconfiar de posturas supostamente amistosas que ignoram questões fundamentais que foram apresentadas por um grupo de sujeitos que deseja, nada mais e nada menos, do que mudar as regras do jogo. Existe algo de ardiloso e perverso em convidar toda a periferia para entrar num clube exclusivo, o clube da MPB, no caso, em que claramente já perdeu parte significativa da própria legitimidade, ainda que os envolvidos possam estar se saindo perfeitamente bem.

O que precisamos é de pessoas com coragem e fôlego intelectual suficientes para construir um modelo de pensamento que esteja à altura da ruptura de paradigmas que o rap propôs, da mesma forma como aconteceu quando João Gilberto apareceu mudando as regras do jogo com seu violão. Ele mudou as regras do jogo e diversos artistas e intelectuais reconheceram a mudança e passaram a contar a história da música brasileira de uma maneira completamente diversa.

O rap exige que se faça exatamente a mesma coisa, talvez de uma forma mais radical por envolver a periferia. E, ainda, talvez aquilo que seja mais importante: aceitar que as vezes o gesto de maior radicalidade consiste simplesmente em sair de cena e abandonar o jogo para o futuro, enfim, chegar. Da mesma forma, não me parece outra coisa que está em jogo no cenário político contemporâneo, uma necessidade radical de reformulação das próprias regras do jogo.

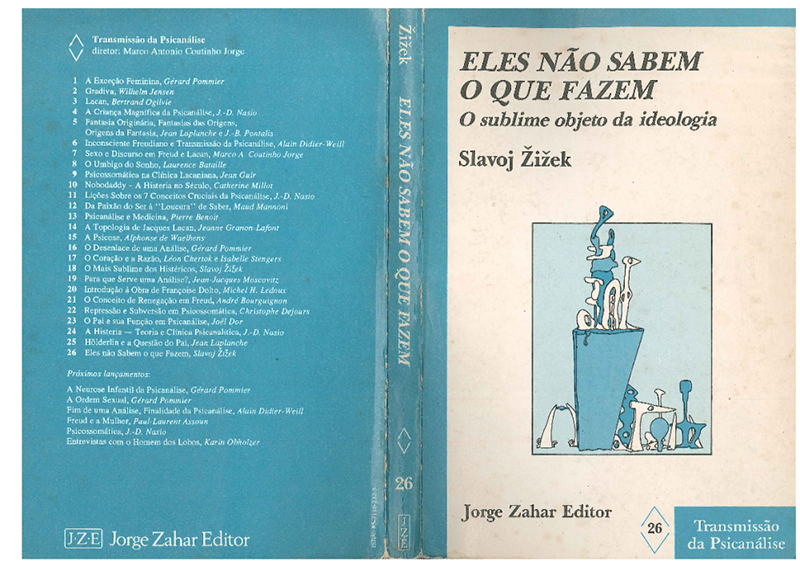

Cito Slavoj Žižek, que tem um livro chamado “Eles não sabem o que fazem: um sublime objeto da ideologia”. Nesse livro, ele fala do Titanic, apresenta o impacto da tragédia do Titanic no imaginário social como exemplo do poder que o imaginário ideológico tem de inventar realidades além de seu caráter manipulador de distorção. Aqui, o Titanic é um exemplo enquanto fato histórico, não o filme, pois Žižek odeia o filme.

Para Acauam, a obra de Žižek é um belo caminho para se pensar aquilo chamam de uma tragédia anunciada, a partir do naufrágio do Titanic | Imagem: divulgação

Para Žižek, um dos elementos que fizeram essa tragédia se tornar um fenômeno tão sintomático do século XX foi o fato de que, em certo sentido, ela já ter acontecido antes do fato em si em termos imaginais. É como se o evento histórico, o acidente, o naufrágio, fosse apenas a confirmação de algo que já havia sido vivenciado de antemão no âmbito subjetivo. A ideia de que o caráter inexorável do progresso e desenvolvimento capitalista, representado nesse caso por um navio supostamente indestrutível, símbolo do progresso técnico e das classes proprietárias sobre a natureza, possuía um inequívoco fundo falso destinado a naufragar a qualquer momento. É, ainda, como o que se confirmaria posteriormente com as duas grandes guerras, a ascensão do fascismo, a emergência do movimento operário revolucionário, o comunismo, etc.

Assim, a tragédia do Titanic foi um acontecimento que materializou o sentimento geral de que, para a maior parte do planeta, o progresso modernizador era sobretudo uma grande tragédia anunciada. A meu ver, algo parecido acontece hoje em âmbito político mais geral. Diante dos destroços das antigas categorias de articulação social, tais como nação, classe trabalhadora e povo, o que emerge é todo um imaginário social de tipo novo que clama por outros paradigmas comunitários.

A tragédia configurada pelo bolsonarismo é também uma reação antecipada ante a possibilidade de emergência de um modelo novo de organização social, nem modernista e nem antimoderno, mais afrodiaspórico indígena como forma de articulação de afetos e possibilidades de construção política. Entre outras coisas, o bolsonarismo é uma forma de capturar a direita, ou seja, em benefício do topo da pirâmide, no sistema dessa desagregação social. E isso, ainda, de modo a capturar de forma violentamente neutralizadora o desejo de emergência desse radicalmente outro, que é o que está na base da insatisfação geral com o atual rumo do modelo de desenvolvimento.

No entanto, também faz parte da tragédia contemporânea o fato de que as respostas mais progressistas, simbolicamente representadas aqui na minha fala pela aliança entre petistas e MPB no palanque do Haddad [na eleição presidencial passada]; faz parte também dessa tragédia o fato de que essas respostas são uma forma de barrar a demanda por uma efetiva radicalidade. É uma estratégia que se repete agora em 2022, com a perpetuação do pacto lulista como nossa única alternativa para o momento. E é de fato, não é meramente retórico. É isso, Lula no primeiro turno.

O que a densidade estética e o alcance social obtidos pelo trabalho dos Racionais revela, a partir do apelo ao caráter universal inscrito na particularidade do devir negro que atravessa a festa do palanque democrático, se se integrar a ela, é, no entanto, a demonstração empírica de que é, sim, impossível sonhar com outra coisa que não a manutenção do menos pior que nos conduziu até aqui.

É a possibilidade de articulação real e efetiva de uma ideia de comunidade significativamente ampla, de caráter essencialmente popular radicalmente negra que escapa ao circuito de determinação de significante nacional, que é a aposta de nossos setores progressistas dito ilustrados. Uma esquerda, portanto, encurralada nos seus limites de defesa dos valores elementares de uma sociedade burguesa que já ruiu.

Acredito que nosso dilema atual pode ser resumido a esse ponto: a necessidade de se livrar desse sonho de Brasil em nome de outra verdade não nomeada e que, ainda assim, sejamos nós mesmos em profundidade. Não que eu acredite que seja possível realizar isso no presente momento, em que, de fato, não me parece haver possibilidade de sobrevivência fora da eleição do Lula, pois isso demandaria superar a própria necessidade estrutural que a esquerda governamental tem do Lula, ou que a MPB tem do Caetano Veloso. Mas acredito que dessa tarefa dependa, de fato, a capacidade de superarmos nossa própria extinção, literalmente.