04 Janeiro 2021

A morte é o indicador que sinaliza a precariedade e a caducidade da existência. O medo que dela nasce certamente não é infundado.

A opinião é de Giannino Piana, teólogo italiano, ex-professor das universidades de Urbino e de Turim, na Itália, e ex-presidente da Associação Italiana dos Teólogos Moralistas, em artigo publicado em Rocca, n. 1, de janeiro de 2021. A tradução é de Moisés Sbardelotto.

Eis o artigo.

O medo despertado pela pandemia do coronavírus tem motivações diversas (e complexas), mas não se pode negar que, na raiz delas, de uma forma na maioria das vezes inconsciente, mas nem por isso menos verdadeira, está o retorno da morte. Não que a morte não estivesse presente, e de forma consistente, no nosso mundo, onde guerras, genocídios, fomes se repetem com uma frequência sem precedentes. Mas, até ontem, tudo isso era algo remoto e estranho para nós, ocidentais, trazido para dentro das nossas casas todos os dias pela mídia sob a forma de espetáculo e, consequentemente, pouco envolvente.

A novidade atual está no fato de que a difusão do vírus fez com que a experiência da morte entrasse novamente, de modo dramático, no horizonte da nossa cotidianidade. Ela não apenas nos toca de perto, levando embora pessoas queridas, mas também se torna mais radicalmente uma possibilidade com a qual todos somos forçados a fazer as contas diretamente.

Além do mito da onipotência

Essa inesperada circunstância acabou rachando a confiança adquirida, graças aos enormes sucessos da tecnologia, na possibilidade de um domínio incondicional do ser humano sobre a realidade; um domínio que dera origem à presunção de uma onipotência prometeica.

São vários os âmbitos nos quais essa desconfiança abriu caminho, devido à presença de fenômenos, mais ou menos relevantes, de forte natureza problemática: do econômico-social ao científico, até o cultural.

O primeiro desses âmbitos – o econômico-social – sofre hoje com a falta da certeza de que o bem-estar alcançado na Europa (e no Ocidente em geral), há muito tempo considerado uma realidade incontestável, ainda possa ser mantido. E isso não só por motivações estritamente econômicas – à crise financeira de 2008, somou-se esta última (ainda mais grave) provocada pelo coronavírus – mas também (e sobretudo) por motivações mais radicais que colocam em jogo a própria concepção de bem-estar, seja por causa dos estilos de vida produzidos por ele, inspirados em uma forma de consumismo alienante do qual está totalmente ausente a atenção aos bens relacionais e à qualidade de vida, seja por causa das modalidades com as quais ele foi produzido, ligadas à adoção de um modelo econômico centrado em uma lógica meramente quantitativa, que, reduzindo a natureza a simples recipiente de recursos a serem explorados, é de fato a principal razão da atual desordem ecológica.

À tomada de consciência dos limites de um sistema econômico-social que parecia assegurar definitivamente um futuro tranquilo, soma-se – este é o segundo fator, o científico – a crise de uma visão otimista da ciência e da tecnologia, que eram consideradas (segundo a perspectiva do cientificismo e do tecnicismo) como uma espécie de religião capaz de oferecer garantias absolutas graças aos seus próprios dogmas.

Quem paga a conta por isso hoje de modo particular é a medicina, cujos enormes progressos são postos a dura prova pela impotência demonstrada em relação a um vírus invisível que se espalha de forma descontrolada e imparável, ceifando um grande número de vítimas.

Mas (talvez) o fator que tem uma ressonância mais difundida em nível popular é o da cultura de massa – o terceiro – onde a irrupção da morte abala o imaginário coletivo, habitado pelo florescimento de estereótipos que enalteciam a eterna juventude e propunham estilos de vida adolescentes (aos quais muitos tinham a obrigação de se adequar) marcados pela busca daquilo que torna (aparentemente) possível viver em uma espécie de eterno presente, mesmo em épocas avançadas da existência.

Diante de uma forma de estranhamento da realidade, acentuada hoje pela presença pervasiva do digital, que substitui o real pelo virtual, e pela proposição da obsessão pelo cuidado com o corpo, que sempre se quer belo e eficiente – basta pensar no boom do culturismo e da medicina estética –, o confronto com a proximidade da morte assume conotações trágicas e desestabilizadoras.

A morte dentro da vida

Não são apenas essas as razões que tornam particularmente dramáticos estes dias, nos quais o medo da morte se faz sentir de modo novo e insuspeito. O que marcou o distanciamento da morte, na realidade – e é um fator de importância não secundária –, também foi a progressiva separação do ser humano em relação à natureza, ou seja, a passagem de um sistema natural – o da civilização agrícola em que o contato com a terra era cotidiano e se desenvolvia desde os primeiros anos da infância – para um sistema cada vez mais artificial (ou “cultural”), que envolve a perda da relação com os ciclos de vida e morte que marcam a evolução das estações e da vida subumana.

Mas os fenômenos ilustrados denunciam, também para além destas últimas razões, a atitude arrogante e desafiadora que até ontem dominava a cultura dominante e que impedia que se acolhesse com realismo a presença da morte dentro da vida cotidiana. Era completamente ocultada a consciência de que vida e morte não são realidades separadas (nem separáveis), mas intimamente entrelaçadas como os dois lados da mesma moeda: enquanto, de fato, a morte é o evento terminal da vida, o morrer é um processo que tem começo com o próprio início do viver e que, depois, se desenvolve ininterruptamente ao longo de todo o percurso da existência.

A percepção desse fato incontroverso devolve à vida o seu sentido verdadeiro, o fato de ser vida com prazo de encerramento; em outras palavras, permite ao ser humano fazer as contas com uma concepção limitada do tempo, integrando na sua própria consciência o tempo real e, portanto, assumindo positivamente as potencialidades de que dispõe para explorá-las da melhor maneira possível.

Emerge, assim, a constatação de que limite e possibilidade são grandezas longe de serem contrapostas; que o exercício efetivo das próprias possibilidades depende estritamente da consciência dos próprios limites e da capacidade de levá-los seriamente em consideração, modulando a partir deles o próprio agir.

Entre limites e possibilidades

A morte, portanto, é o indicador que sinaliza a precariedade e a caducidade da existência. O medo que dela nasce certamente não é infundado.

De fato, se é verdade que o que provoca o pânico descontrolado e irracional é, na situação atual, a remoção que dela se fez pelos motivos lembrados, não é menos verdade que ela está destinada, por si só, a provocar uma profunda perturbação da alma humana. Com efeito, o evento da morte põe em xeque aquele instinto de sobrevivência que representa o eixo fundador de todas as pulsões que sustentam a dinâmica do desejo, que impulsiona e orienta as escolhas do ser humano.

O abalo também é determinado pela subtração violenta do mundo dos sentimentos e dos afetos construídos ao longo do tempo através da tessitura de laços profundos que se tornaram parte de nós, assim como pela separação forçada do ambiente no qual se viveu e que constitui um verdadeiro habitat do qual o espírito obtém fôlego e vigor. Desse modo, a morte adquire a cifra do nonsense, do absurdo; daquilo que aniquila todo ideal e todo projeto; em última análise, ela inocula a percepção de que a vida é um “ser-para-o-nada” (M. Heidegger), e o ser humano, uma “paixão inútil” (J. P. Sartre).

O niilismo parece assumir plena plausibilidade aqui. Mas a realidade – toda realidade mundana – apresenta conotações ambivalentes: negativo e positivo são dois polos constitutivos da sua identidade. A morte também não é exceção a essa regra. Se, por um lado, ela é um xeque-mate e, como tal, só pode gerar perturbação, inquietação e angústia – a natureza trágica da morte não pode ser subestimada, muito menos negada –; por outro lado, ela também é possibilidade de uma realização que confere à vida, cuja parábola é – como já foi repetidamente apontado – limitada, um sentido abrangente embora contingente.

A vida à disposição de cada um tem um ciclo marcado pelo destino ou, para quem crê, pela Providência, à qual o ser humano deve se submeter, assumindo responsavelmente o compromisso de frutificar os próprios talentos pelo bem de si e dos outros. A tensão moral torna-se assim garantia da fecundidade da própria existência, e o xeque-mate é resgatado pela percepção de um sentido de plenitude que confere valor ao tempo vivido.

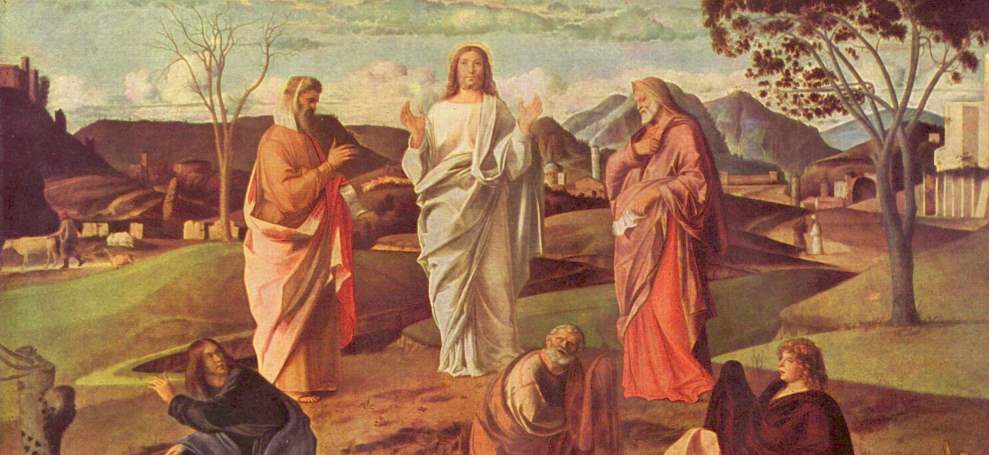

No sinal da esperança cristã

Para o cristão, há também razões significativas para olhar para a morte sob um ângulo particular. Ele certamente não está isento do drama que marca, a esse respeito, a experiência de cada ser humano. O Filho de Deus também não foi poupado da angústia da morte e tentou rejeitá-la, invocando o socorro do Pai: “Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice” (Mt 26,39). E, no momento supremo da passagem, atravessou a experiência do vazio e do absurdo, até do silêncio de Deus. O grito que acompanha aquele momento: “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” (Mt 27,46), é o testemunho da prova suprema da qual nem mesmo Jesus foi subtraído, demonstrando, também por meio dela, a sua plena participação na condição humana.

Mas, para além do drama do qual ninguém pode fugir, o mistério pascal, que tem na ressurreição o seu momento culminante, lança um raio de luz sobre a realidade da morte. A ressurreição de Cristo, de fato, nos lembra que a humanidade, para a qual a filiação divina foi compartilhada no Filho, não pode deixar de gozar do mesmo destino. A morte, portanto, não é mais a última meta: ela marca o ingresso em uma vida de eterna bem-aventurança.

A esperança cristã, que floresce aos pés da cruz, tem aqui o seu selo definitivo. E a fé nos diz que esse caminho começou a partir daqui, porque – como o apóstolo João não deixa de anunciar com insistência – aquela vida prometida já nos foi compartilhada, com o compromisso de que a façamos crescer em nós e nos outros, até o seu cumprimento definitivo na plenitude do reino do Senhor.

Leia mais

- Não tenham medo! Jesus ressuscitou!

- As pandemias e o fantasma do medo

- Ressurreição é uma revolução na evolução. Entrevista especial com Leonardo Boff

- "A morte pertence à vida. É seu ponto culminante. Ela nos permite dar um salto para o outro lado de nós mesmos, invisível a nós, mas real". Entrevista especial com Leonardo Boff

- Ressurreição: experiência que nos tira de um fatal ‘ponto morto’

- Ressurreição de Jesus, Ressurreição cósmica

- Esse silêncio nos permite ouvir os outros. Entrevista com Timothy Radcliffe

- O medo do futuro incerto. Artigo de Tarso Genro

- Meditando sobre a morte durante uma pandemia. Artigo de Thomas Reese

- Pandemia e espiritualidade