20 Novembro 2018

“Há um binômio que existe e é inseparável: sinodalidade-colegialidade e primado. Se analisarmos as várias reformas da Igreja – a Igreja fez muitas reformas – o Papa Francisco sempre acrescentou ao semper reformanda o semper renovanda, explicando justamente que uma reforma é também uma renovação – vemos bem isso. Hoje, há a tendência de não ver a reforma como algo costumeiro.”

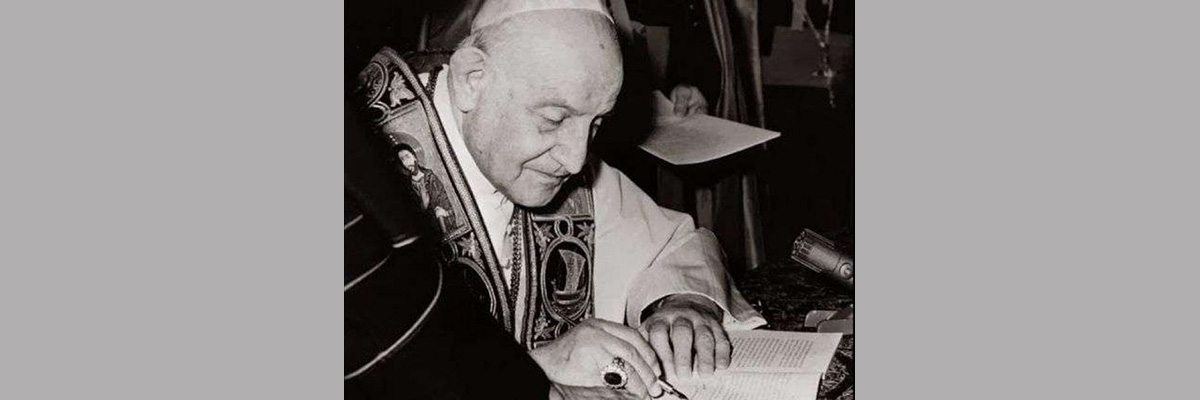

A opinião é do arcebispo emérito italiano Agostino Marchetto, em entrevista concedida a Matteo Matzuzzi e publicada em Il Foglio, 19-11-2018. A tradução é de Moisés Sbardelotto.

Eis a entrevista.

O senhor não acha que, quando hoje se ouve falar de – ou talvez desejar – uma “reforma” da Igreja, na realidade, se aponte para algo diferente, para uma “revolução”?

Essa é a questão, grave, que surge também a propósito do Concílio Vaticano II, que, para mim, continua sendo a questão fundamental. Eu sempre digo que há três degraus: certamente, há a história. Houve o compromisso para estudá-la, mas, infelizmente, no estudo da história, muitas vezes há o risco de vê-la de um ponto de vista ideológico. O Concílio foi o fruto da síntese, do “et et”, que é uma categoria, acima de tudo, católica. Juntaram-se as opiniões daqueles que eram a maioria e daqueles que representavam a minoria. Concretamente, tivemos documentos aprovados quase pela maioria absoluta, houve um consenso muito forte. Eu diria, portanto, que, nessa unidade, encontramos um espírito verdadeiramente conciliar.

Logo após, surgiu o problema, a questão da interpretação desses documentos. Aqui estamos no campo da hermenêutica: muitos tiveram a tentação de retomar aquilo que havia sido levado ao Concílio... uma hermenêutica que caminhou um pouco por conta própria.

O terceiro degrau, para permanecer no esquema, é a recepção. Um campo em que surgiram várias dificuldades. Mas nós temos à disposição aquela fórmula extraordinariamente sintética da posição do magistério de todos os papas do Concílio e do pós-Concílio, isto é, que a hermenêutica não é a da ruptura na descontinuidade, mas sim a da reforma na continuidade do único sujeito Igreja. É claro e evidente que não estamos falando de revolução, mas sim de evolução, desenvolvimento. Um desenvolvimento, no entanto, que deve ser homogêneo e orgânico.

E esta é a dificuldade que temos diante de nós: se não criarmos o contexto apto e não colocarmos em relevo a continuidade do único sujeito Igreja, caímos na confusão em que hoje – parece-me evidente – nos encontramos. Hoje, há um pouco a tendência de se excomungar reciprocamente, de um lado e de outro: não nos comportamos precisamente como uma Igreja. Não nos comportamos como sínodo, isto é, não caminhamos juntos. Mas, para caminhar juntos, é preciso ter pontos firmes, o primeiro dos quais, para mim, é o Concílio. Depois, obviamente, há o magistério papal, que também inclui o Papa Francisco. Afinal, ele está na linha da ecclesia semper reformanda e semper renovanda. Mas não está na linha “revolucionária”. Embora hoje esteja em alta defini-lo como “revolucionário”. Há confusão, que se deve também à enorme pressão dos mass media e dos meios de comunicação social.

O senhor escreveu, a respeito de uma publicação de Spadaro e Galli, que ela se concentra muito no aspecto da sinodalidade-colegialidade, mas não desenvolve o outro polo fundamental: o primado. Por quê?

Há um binômio que existe e é inseparável: sinodalidade-colegialidade e primado. Se analisarmos as várias reformas da Igreja – a Igreja fez muitas reformas – o Papa Francisco sempre acrescentou ao semper reformanda o semper renovanda, explicando justamente que uma reforma é também uma renovação – vemos bem isso. Hoje, há a tendência de não ver a reforma como algo costumeiro. Na reforma do Pseudo-Isidoro, encontramos a raiz da libertas ecclesiae. É a raiz de um binômio que anda e deve andar de mãos dadas: o primado que defende o episcopado, e o episcopado que faz comunhão com o primado.

O Vaticano II finalmente conseguiu tematizar a questão do episcopado. O aspecto do primado é menos enfatizado, porque, na vida da Igreja, há momentos em que alguns aspectos são mais enfatizados, e outros menos. Depois, sempre deve haver alguém que deve nos lembrar o sed etiam, o “mas também”. Dou um exemplo: no pós-Concílio, sempre se enfatizava a Igreja como comunhão. A ênfase posta mais na sinodalidade hoje talvez provenha da realidade latino-americana, que naturalmente tem o direito de expressar a sua especificidade na aplicação do Concílio. Sem esquecer que temos um papa que vem da América Latina, com toda uma inspiração e uma bagagem de experiências particulares.

Pode me explicar melhor o que o senhor quer dizer quando afirma que hoje existe um desejo generalizado de enfraquecimento do aspecto divino com uma predominância da tendência humana?

Esse é um dos pontos evidenciados pelo papa do longo dos encontros durante o Sínodo sobre a família. Creio que foi uma das primeiras intervenções do papa. Ele disse que dois dos graus que se referem à hierarquia são de instituição divina: há o sucessor de Pedro e há o bispo na sua própria diocese. Os outros graus intermediários (ou corpos intermediários) são de instituição humana. Pois bem, hoje, há a tentação de ver mais os corpos intermediários, esquecendo quais são os corpos de instituição divina. Prevalecem hoje as tendências a descentralizar, a enfatizar as Igrejas locais (que não são as Igrejas particulares), mas o risco é que essas tendências se imponham sem um equilíbrio que é próprio do binômio inseparável episcopado-primado.

Não lhe parece que muitos daqueles que falam todos os dias de Vaticano II, na realidade, querem superar o Concílio, indo muito além das decisões daquela cúpula?

Na Igreja, há uma história, e todos os concílios tiveram a sua realização e a sua aplicação a partir da justa interpretação. Eu entendo que não podemos parar no Vaticano II, que haverá outro concílio. Eu também entendo que a história não para. Acrescento, porém, que, acima de tudo, é indispensável que esse Concílio seja “digerido”, e isso o papa diz bem. Congar e Rahner disseram que levaria 100 anos para aplicar o Vaticano II. Pode-se não concordar, mas certamente não será uma digestão fácil. Há a necessidade de levar a termo o estudo da história do Vaticano II.

Repito ainda como é fundamental a questão da interpretação: se não nos pusermos de acordo sobre a necessidade de unir forças e de considerar uns e outros na conclusão feliz do Concílio, então não estaremos na linha da correta aplicação do Vaticano II. Não se pode avançar como se o Concílio não tivesse acontecido. O crescimento no depositum fidei também deve ser orgânico e homogêneo e, portanto, não se pode ir contra o que foi decidido. Naturalmente, pode haver um desenvolvimento. Cito Newman, que estudou a situação da Igreja do século IV. A Igreja é a mesma, e é precisamente aquilo que dizemos, o único sujeito Igreja que continua e que era o do século IV. Mesmo sendo uma Igreja que, no século IV, obviamente, tinha aspectos bem diferentes.

Leia mais

- Sinodalidade: a grande questão

- O esforço da sinodalidade

- O futuro incerto da sinodalidade. Polarização e paralisia eclesial. Artigo de Massimo Faggioli

- Sinodalidade é a grande novidade e também o desafio de Francisco. Entrevista especial com Peter Hünermann

- Sinodalidade e seus perigos: pequenos passos rumo a uma Igreja mais representativa. Artigo de Massimo Faggioli

- D. Agostino Marchetto, sobre a controvérsia entre A. Grillo-M. Borghesi: "não hermenêutica da ruptura na descontinuidade, mas da reforma e da renovação na continuidade do único sujeito Igreja"

- O Vaticano II e a teologia do Papa Francisco. Uma resposta amigável a Massimo Borghesi

- O Sínodo reformará a Igreja. Entrevista com Dario Vitali

- Nem todas as reformas da Igreja são iguais ou aconselháveis

- Papa Francisco e o Vaticano II: uma nova fase de recepção