Por: Jonas | 29 Janeiro 2014

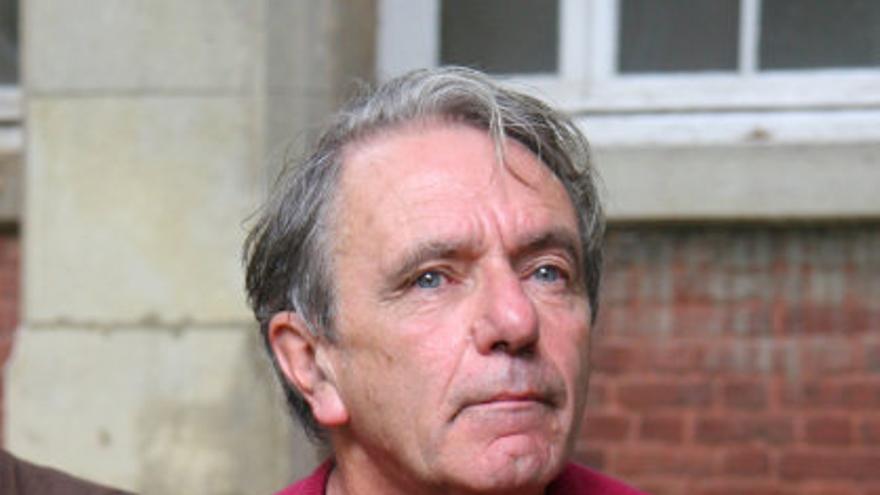

Entrevista com o filósofo francês Jacques Rancière (foto) sobre as potências e os problemas do novo paradigma da política cidadã e não partidarista que emergiu a partir do 15-M.

Querido Jacques Rancière,

|

|

| Fonte: http://goo.gl/nnVc1C |

com um pouco de vergonha pela repetição do gesto [já é a quarta vez que ocupo Rancière com perguntas], encorajo-me a lhe propor uma nova entrevista.

A questão é que me parece que em seu trabalho existem contribuições muito valiosas para pensar o 15-M (o movimento dos “indignados”) e suas diferentes implicações, prolongações e metamorfoses (“mareas”, movimento contra os despejos, etc). E, de fato, você é um dos poucos filósofos (digo entre os muito conhecidos) que prestou atenção e deu valor ao movimento, sem considerá-lo a partir de suas “limitações”, mas a partir de suas “potências”.

Para além dos acampamentos, com o 15-M emergiu fortemente a possibilidade de se pensar uma nova política, cidadã e não partidarista, que se estende um pouco por todas as partes (mesmo que sem se nomear como 15-M) e que abriu muitos questionamentos para todos. E justamente em torno delas é que preparei o questionário, sem esperar tanto respostas, mas muito mais inspiração para repensar as próprias perguntas.

Eu posso imaginar a carga de trabalho que você terá e da quantidade de solicitações desse tipo que receberá. A única coisa que me atrevo a dizer, para animá-lo, é que poucas vezes houve, na Espanha dos últimos tempos, tanta necessidade e desejo de ler, conversar e pensar. Tomara que as perguntas estejam em sintonia com as questões que você está trabalhando, nesse momento, e que respondê-las possa lhe ser útil de alguma maneira.

Saudações,

Amador

A entrevista é de Amador Fernández-Savater, publicada por ElDiario.es, 24-01-2014. A tradução é do Cepat.

Eis a entrevista.

1. Sobre a inclusividade e a “política do qualquer um”. O primeiro 15-M das praças chamou de “inclusividade” a algo que poderia ecoar naquilo que você nomeou como uma “política do qualquer um”. Em suas formas de agir e dizer, sempre procurou encaixar qualquer um, de interpelar a qualquer um, sem se dirigir aos blocos ou grupos determinados (sociológicos ou ideológicos), mas, sim, em pessoas singulares e a um 99% simbólico. As bandeiras e as siglas (e, em geral, todos os sinais de identidade que provocavam divisão) ficaram, desde o primeiro momento, fora da Puerta del Sol.

Entretanto, há quem pense que esse “nós aberto” foi conquistado ao preço de apagar ou ocultar as diferenças e os conflitos internos. Por exemplo, as diferenças de acesso a esse “nós” entre cidadãos legalizados e imigrantes em situação irregular. O qualquer um que você menciona é abstrato? Nas manifestações da “política do qualquer um”, que você pesquisou, como se pensa e se elabora essa relação entre o qualquer um e as identidades-diferenças particulares?

É importante compreender que há duas imagens do “qualquer um”. Em primeiro lugar, o sujeito da política é o sujeito criado pela própria ação política, o sujeito criado por uma manifestação e uma enunciação coletiva, o sujeito que se cria quando a ação política diz “nós”.

Isso significa que uma subjetivação não é definida por uma identidade prévia, mas pelos atos que gera, pela modificação que esses atos ocasionam no tecido normal das identidades, os lugares e as ocupações [o que Rancière chamou a “partilha do sensível”].

Assim, o “nós” se distingue do sujeito político concebido na forma clássica da classe e da vanguarda, porque não se define por um conjunto de propriedades, nem por uma interioridade compartilhada que se traduziria em ações exteriores. Não preexiste, são, sim, suas próprias ações as que o criam.

Em segundo lugar, essa afirmação coletiva se dirige a indivíduos qualquer, aos quais se propõe incluir sem se preocupar em conhecer sua pertença social. Aqueles que se incluem podem fazer isso tanto como “pessoas”, membros de um grupo de afinidades pessoais ou como militantes desse ou daquele coletivo. O essencial é que o “nós” possa estar aberto a qualquer um que o deseje. De fato, a suspensão das identidades particulares marca geralmente o início dos movimentos, assim como o retorno dos conflitos entre grupos indica muitas vezes seu declive.

Por outro lado, é claro que nem todo o mundo é igual de entrada, no que se refere à possibilidade de se manifestar e a disponibilidade para ocupar a rua. A questão é que não se sintam excluídos pela forma das ações.

Em todo caso, é preciso evitar tratar a relação entre os 99% e o 1% em termos estatísticos. E, sem dúvida, podemos discutir inclusive sobre a pertinência da fórmula. Não são 99% contra 1%, mas uma imagem do povo contra outra. A imagem de um povo a ser construída sobre a base da pressuposição igualitária contra o povo que nossos governantes administram, assim como também contra as “maiorias silenciosas” para as quais apelam ou contra o povo identitário que se concentra em manifestações como a “mani para todos”, convocada pelos que se opõem ao casamento homossexual na França.

2. Sobre a imagem do inimigo. O 15-M estreitou muitíssimo a figura do inimigo: é o 1% da oligarquia financeira, política e midiática. E isso não apenas “teoricamente” ou nos discursos, mas também nas ruas. Por exemplo, na prática do “Stop despejos”, a interpelação firme, mas humana em relação ao outro (bombeiro, chaveiro, também o policial), produziu numerosas fissuras sob os uniformes e as funções atribuídas.

Como pensar, hoje, a imagem do inimigo para além da lógica da luta de classes? Quem é, atualmente, o inimigo? É preciso confrontá-lo, destruí-lo ou simplesmente esquivar dele? Em resumo, como entender esta frase sua: “(a política cria) cenários de interlocução que reconhecem o inimigo como parte integrante da mesma comunidade”?

A pergunta contém vários problemas. Em primeiro lugar, a diferença entre a política e a guerra. A política é uma maneira de incluir o inimigo. Não se trata de generosidade. A própria forma da ação política institui uma esfera de universalidade, e a constituição dessa esfera serve de teste sobre a capacidade própria das partes em luta.

Um exemplo. Pesquisei, especialmente, essas situações que pertencem ao nascimento da greve no século XIX, onde os operários instituíam com os patrões um cenário de discussão pública que, para os patrões, não existia, porque a negociação das condições de trabalho era para eles um assunto privado entre pessoas. Os patrões não tinham nenhuma razão para aceitar esse cenário de discussão, mas essa rejeição significava uma inversão dos papéis: o coletivo operário afirmava sua potência como sujeito intelectual frente aos que não viam nele mais do que uma matilha brutal, ao passo que a capacidade dos patrões simplesmente ficava reduzida às armas da polícia.

É correto que esta imagem de interlocução estava muito vinculada a uma lógica da política como luta de classes. Hoje, existe uma política da luta de classes desenvolvida pela classe capitalista sob a bandeira da economia e a necessidade econômica, mas por outro lado não existe nada que corresponda ao que foi a política operária da luta de classes. É esta situação a que traduz exatamente, ao seu modo, a fórmula dos 99% contra o 1%, a partir do ponto de vista estatístico.

Isto significa, concretamente, que não há na atualidade uma imagem forte de inclusão do inimigo. Por um lado, há uma figura de separação que outorga maior importância à afirmação de autonomia que às estratégias do conflito e, por outro lado, existe uma imagem das ações violentas simbólicas (de tipo enfrentamento com a polícia e destruição de caixas eletrônicos no final das manifestações) que, inversamente, outorga maior importância à designação do inimigo do que à afirmação coletiva. Contudo, também existem essas ações que sua pergunta evoca, no curso das quais se fissura a frente dos representantes da autoridade.

Não há resposta geral. É na própria ação que podemos conhecer o inimigo e saber como nos comportar em relação a ele. Não se pode “evitar” o inimigo. A questão é como nos diferenciarmos dele: privilegiando uma visão estratégica dos golpes que lhe dirigimos ou privilegiando a diferença de formas de pensamento, de vida e de ação que lhe opomos. Eu considero que é possível adquirir mais força por esta segunda via.

3. Sobre a subjetividade e subjetivação. Você colocou muita ênfase na importância da subjetivação. A política não “expressa” um sujeito latente ou pré-constituído (como ocorre, por exemplo, na teoria de Toni Negri sobre as “multidões”), mas o cria. Cria um “espaço de sujeito” onde qualquer um pode ser contado.

Como pensar a relação entre nossa vida cotidiana e esse processo de subjetivação? A subjetivação é ruptura e criação, mas criamos a partir de nossa experiência cotidiana (no trabalho, na cidade, nas redes). O filósofo Cornelius Castoriadis utilizava o termo “elaboração” para pensar a mesma questão no movimento operário: a subjetivação operária, dizia Castoriadis, “elabora criativamente” a experiência cotidiana do trabalho na fábrica.

Para você, faz sentido pensar que relação há entre experiência cotidiana e subjetivação? Serve para algo estudar as situações de vida para pensar a política?

É claro que a subjetivação política não nasce como uma emergência radical, se concordamos que ela não opõe um grupo a outro, mas um mundo a outro. A formação desse mundo tem uma dupla origem. Por um lado, é fruto do processo de separação que a própria ação produz ao criar outro uso do tempo e do espaço, outros laços entre os indivíduos, outros possíveis no pensamento. Porém, também é o resultado de uma multiplicidade de transformações nas práticas e nas formas de vida e de pensamento.

Há dois grandes tipos de transformações “subjetivadoras” deste tipo. Em primeiro lugar, a criação de laços por meio das experiências concretas de solidariedade no trabalho, na luta, mas também por meio das formas de troca que as pessoas podem experimentar na vida cotidiana ou por meio dos diferentes serviços que podem prestar entre si. E, em segundo lugar, as diferentes maneiras pelas quais as pessoas escapam dos rigorismos de sua identidade, mediante a aprovação de uma cultura diferente, como, por exemplo, entre os autodidatas que estudei, ou atualmente mediante a experiência das viagens e da multiplicidade de culturas.

Uma subjetivação política é o encontro destes dois componentes: o laço que se opõe à separação dos indivíduos e o tornar-se outro, que rompe com a atribuição identitária. Pensar as transformações e as interações entre esses dois componentes nos permite sair das oposições rígidas entre o individual e o coletivo, entre o cotidiano e a política. Não há oposição entre esses dois termos, mas sempre certo trançado do individual e o coletivo, do tempo cotidiano e o tempo do mundo.

4. Deixar de ser, politizar o que se é. A política como subjetivação consiste, de alguma maneira, em “deixar de ser o que há que ser” e inventar um corpo novo, capaz de outras coisas. Por exemplo, você estudou como a subjetivação operária inventou novos corpos capazes de falar ou escrever, deixando de ser, assim, simples “mulas de carga”.

Em meio ao 15-M e seus desdobramentos, vimos médicos, professores ou jornalistas que, mais do que deixar de ser o que são, ativavam-se politicamente a partir de sua posição. Mais do que abandonar seu lugar e função, politizavam-no, defendendo o direito universal à saúde ou à educação. Podemos entender essas formas de politização como subjetivações?

“Politizar uma função” é uma expressão ambígua. A defesa do direito universal à saúde ou à educação não é uma reivindicação específica da profissão médica ou docente, mas uma reivindicação igualitária geral.

É claro, o exercício da medicina, do ensino, do jornalismo ou da magistratura, coloca-nos questões muito específicas de opressão e liberdade, de igualdade e desigualdade, que suscitam energias militantes. No entanto, um médico que milita pelo direito ao aborto, contra o confinamento psiquiátrico ou que participa de um consultório gratuito, não realiza isso unicamente como médico, mas vinculando sua prática da medicina a uma ideia de igualdade dos sexos, de liberdade dos indivíduos ou de solidariedade social.

Entre os militantes dos movimentos sociais e revolucionários, sempre existiram médicos, advogados ou professores que participaram da ação política sobre a base de sua experiência profissional. Portanto, não se deve fazer desses compromissos uma novidade que significaria o alcance do movimento operário em novas categorias sociais ou o alcance da militância universal em uma militância das especificidades.

5. Sobre o comum e as comunidades. Você escreveu que a ideia de socialismo contém a ideia de uma gestão associativa e democrática dos bens comuns (a educação, a saúde, os transportes, a água, etc.).

Que formas de comunidade são necessárias para isso? São suficientes essas “comunidades de emergência, fortuitas e aleatórias” que, segundo você, surgem nos “momentos políticos”?

Pensar formas cotidianas de gestão democrática e associativa do comum, não nos obriga a pensar em um tecido social sólido, com relações duradouras, compromissos fortes e instituições estáveis? Isso é compatível com as subjetivações móveis, intermitentes e não identitárias das comunidades de emergência?

Em definitivo, pode se estabilizar um “poder de qualquer um” (ou dos 99%)? Isso pode acontecer sem se recair nas formas hierárquicas de divisão do trabalho e distribuição das funções? Você tem experiências disso em mente?

De imediato, não é minha tarefa encontrar a solução dos problemas em torno dos quais tantos movimentos coletivos, de ontem e de hoje, tropeçaram.

Há um primeiro nível da questão sobre o qual se pode responder o seguinte: a experiência demonstrou que as formas de gestão comum dos problemas que atingem a comunidade não podem ser adiadas sem prejuízo a um futuro subordinado às estratégias de tomada e ocupação do poder. Não se pode separar a luta pelo comum e a organização do comum.

Uma vez dito isso, surgem outros problemas. Por um lado, a questão de quais formas alternativas de sociedade igualitária podem ser estabelecidas no próprio seio da sociedade desigual. E, por outro, a questão de quais são as formas de organização que isso requer.

Sabemos que no passado existiram – por exemplo, nos movimentos anarquistas ou comunistas e, especialmente, no movimento anarquista espanhol – formas fortes de sociedades alternativas: cooperativas de produção, formas de vida coletivas, instituições educacionais e culturais. É evidente que tudo isso fazia parte de uma força coletiva que se traduzia também em meios poderosos de luta e em uma visão clara do futuro.

Os movimentos democráticos recentes voltaram a colocar na ordem do dia o aspecto das instituições alternativas, mas parece que é como se incumbisse a eles constituir, do nada, o terreno do comum, ao passo que no passado era o terreno do comum que fundava as instituições alternativas. É um problema que não será resolvido apelando à espontaneidade ou à organização, nem querendo substituir uma militância de classe por uma militância das comunidades.

Os compromissos estáveis de ontem dependiam mais da solidez dos horizontes de esperança do que das disciplinas de organização. As “comunidades de emergência” estão atravessadas pela oposição entre identidade e subjetivação. E a constituição de um comum vivido vai além, forçosamente, da acumulação de forças que os objetivos militantes específicos requerem.

6. Sobre política e tecnologia. O “clima” político dessa nova política cidadã se comunica, estende e se amplia por meio da Internet e suas redes sociais (as mais vulgares e massivas, como Twitter e Facebook).

Há dez anos, observamos uma correspondência entre a socialização das ferramentas comunicativas, para além do âmbito ativista (do Indymedia aos blogs e redes sociais), e a emergência de processos de nova politização protagonizados por gente comum (desde o “não à guerra” e a resposta social após o atentado do dia 11 de março de 2004 até o 15-M). É como se as redes tivessem ajudado a tornar mais participativa e móvel a coisa política.

Como pensar o uso político das tecnologias? Existe o ponto de vista da neutralidade: a tecnologia é um instrumento neutro que serve para o bem e para o mal. E existe o ponto de vista determinista: a tecnologia, por si só, suscita transformações sociais (revolucionárias ou catastróficas). Essa questão lhe interessa? Parece-lhe relevante? Poderia haver um terceiro ponto de vista?

Temos elementos suficientes para destacar os limites dos dois pontos de vista. Um instrumento técnico que serve como meio de comunicação nunca pode ser, simplesmente, um meio neutro para qualquer fim.

A questão dos “meios” [de comunicação] sempre foi sobredeterminado pela relação entre os que vivem no universo dos fins e os que estão confinados no universo dos meios: a quem eram chamados, por essa, razão homens “mecânicos”. Dito de outro modo, qualquer novidade técnica entra no seio de uma determinada partilha do sensível, onde a própria eficácia técnica é modulada por uma distribuição das capacidades e papéis sociais. De maneira tal que uma novidade técnica não basta a si mesma para definir uma nova partilha do sensível.

A tese catastrofista reaparece frente a cada novo meio: cinema, rádio, televisão, internet, redes sociais. Apesar do que se possa tomar emprestado das profundidades filosóficas heideggerianas ou do rigor científico e político do marxismo, essa tese sempre remete ao velho mito da caverna, que apresenta os ignorantes manipulados por aqueles que movem os fios.

Agora bem, apesar de todos aqueles que assimilam Internet à vigilância totalitária, as redes sociais serviram-na China, por exemplo, para construir formas de informação e circulação das ideias que se opõem ao monopólio do Estado policial. E em nossos países, supostamente entregues ao individualismo consumidor, permitiram que as pessoas, separadas entre si pelas novas formas de trabalho, comuniquem-se, encontrem-se e reconheçam o que lhes une e ganhem confiança. Desse modo, proporcionaram uma figura material ao poder dos anônimos.

Porém, esse efeito não é inerente ao meio técnico. A cada dia constatamos que o próprio meio é também uma via de expressão e difusão de todos os fantasmas identitários, racistas, sexistas e outros.

7. Sobre a subjetividade neoliberal. Se o poder consiste na produção de subjetividade, qual é a subjetividade que se produz hoje em dia? Existe algo como uma “subjetividade neoliberal”? Em que consiste? Poderíamos falar, nesse sentido, de um poder que não está fora de nós, mas que nos atravessa e conforma, no entanto, evitando os efeitos “despotenciadores” de “naturalização”, “vitimização” ou “culpabilização”?

É preciso resistir todas as descrições do mundo contemporâneo que o apresentam como um mundo homogeneizado pela lei do mercado, que constitui uma pequena burguesia globalizada. Muito ao contrário, o que chamamos neoliberalismo é um processo de diferenciação extrema.

Qual é a subjetividade “neoliberal” dos operários e as operárias de Bangladesh que fabricam – por um salário que recentemente alcançou os 65 dólares por mês – os suéteres que são vendidos em nossos supermercados? E dos operários migrantes chineses, submetidos a um regime de passaportes interno que recorda as cartilhas operárias do século XIX na Europa?

Em nossos próprios países europeus, o neoliberalismo não costuma produzir as formas de consciência “liberais”, supostamente homogêneas em relação ao culto da livre empresa e da livre circulação de capitais e mercadorias. A violência das manifestações contra o casamento homossexual na França, o furor evangélico dos anti-abortion nos Estados Unidos ou as recentes leis contra o aborto na Espanha provam a impostura das teses dominantes sobre a correspondência entre liberalismo econômico e liberdade sexual.

Há, de fato, formas múltiplas de conexão e desconexão entre diferentes tipos de liberdade. Por exemplo, as campanhas em favor do consumo instruído e responsável, que são desenvolvidas por diferentes associações de consumidores e grupos ambientalistas, que se apresentam como contrários ao sistema dominante, muitas vezes reforçam o modelo dominante de “liberdade” proposto pelo sistema: o da liberdade como instância de escolha, guiada pelo conhecimento.

Por outro lado, certa interiorização do modelo neoliberal teve como efeito – positivo, ao fim e ao cabo – o questionamento de uma fé muito simples das consciências progressistas de minha geração, que consideravam a potência coletiva como algo já dado e identificavam muito ligeiramente o socialismo e a gestão estatal dos meios de produção. E criou formas de consciência e de ação militantes para as quais a potência coletiva não é algo dado, mas a ser construída na própria ação.

8. O que é uma vitória ou um êxito na política? O 15-M produziu infinitos efeitos na sensibilidade e percepção de mundo, deslocando os limites do visível e o invisível, do possível e o impossível, do tolerável e o intolerável (o exemplo dos despejos é muito claro: agora é uma questão de rejeição social generalizada, ao passo que antes era completamente invisível e estava absolutamente normalizado e naturalizado).

No entanto, como (ainda) não se conseguiu nenhum grande “êxito tangível” (nas leis, na esfera macroeconômica ou do poder político), o discurso a respeito do 15-M é muito negativo, “despotencializador”, triste e pessimista (“não se conseguiu nada”, etc.). E esse relato tem efeitos depressivos terríveis.

Como podemos ver e valorizar (e fazer ver e valorizar, comunicar) essas outras “conquistas” ou “êxitos” da política, como a transformação da experiência vital e subjetiva, sensível e perceptiva (sem a qual, de fato, as demais mudanças não são possíveis)?

É uma contradição inerente às formas atuais dos movimentos democráticos. Inclusive, quando surgem de problemas muito concretos e localizados, como as árvores do parque Gezi, em Istambul. São movimentos fundamentalmente diferentes dos movimentos reivindicativos que podem contar suas vitórias em termos de modificações inscritas na lei.

Pode-se estar contente ou decepcionado com aquilo que os poderes públicos concedem, quando recebem a solicitação de alguma coisa concreta. Quando não lhes é pedido nada, quando se constrói a ação sobre a própria distância em relação a essas demandas, fica claro que, se o velho mundo não se afunda por si mesmo, espreita-nos a depressão que nos leva a dizer: nada pode mudar, ou melhor, é preciso voltar aos velhos modelos das organizações revolucionárias ou progressistas.

A questão que se apresenta aqui é saber o que entendemos por um movimento autônomo. Efetivamente, é muito importante insistir sobre o aspecto da transformação subjetiva e sobre a necessidade de preservar, por sua vez, a autonomia dos movimentos em relação às organizações político-sindicais e ao sistema de demandas dirigidas ao Estado que funciona como marco de sua ação.

No entanto, essa transformação não pode se manter por si só como propriedade de um coletivo. Deve se verificar constantemente. E isso se faz por meio das ações que desenvolve, como essas lutas contra os despejos, ou as formas concretas do comum que cria, mas também através de sua capacidade para realizar campanhas públicas pela transformação das leis e as instituições.

É possível atuar como uma força autônoma que consegue vitórias inscritas na lei e nas instituições, mantendo-se, ao mesmo tempo, distância da disputa que pretende obter lugares no aparato de Estado. Ou, em todo caso, é possível tentar unir a autonomia do movimento e a ação que define objetivos por alcançar na relação de forças, tal e como esta se inscreve também na lei e nas instituições.

Contudo, o problema mais importante é saber como a conquista de momentos de igualdade no mundo da desigualdade se articula com a perspectiva de um novo mundo de igualdade. Para além das banalidades sobre a espontaneidade e a organização, há um problema que já pode ser encontrado nos movimentos de emancipação do passado: a emancipação é uma maneira de viver como iguais no mundo da desigualdade. E essa maneira de viver bem pode ser autossuficiente. Quer dizer que, talvez, aqueles e aquelas que viveram esses momentos de igualdade não desejem mais nada.