01 Abril 2022

Â

A religiĂŁo se tornou uma ferramenta de gestĂŁo, e, como resultado, a prĂłpria religiĂŁo começou a mudar no Vale do SilĂcio, e talvez muito alĂ©m dele.

Â

Neste artigo, Fred Turner comenta o novo livro da sociĂłloga estadunidense Carolyn Chen, intitulado âWork Pray Code: When Work Becomes Religion In Silicon Valleyâ [Trabalhar, rezar, programar: quando o trabalho se torna religiĂŁo no Vale do SilĂcio] (Princeton University Press, 2022).

Â

Turner é professor da cåtedra Harry e Norman Chandler de Comunicação na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Também foi professor de Comunicação na John F. Kennedy School of Government de Harvard e na Sloan School of Management do MIT.

Â

O artigo foi publicado em The Los Angeles Review of Books, 08-03-2022. A tradução é de Moisés Sbardelotto.

Â

Eis o texto.

Â

HĂĄ pouco mais de 30 anos, em um estudo jĂĄ clĂĄssico intitulado âThe Human Motorâ [O motor humano], o historiador Anson Rabinbach levou seus leitores de volta ao fim do sĂ©culo XIX, mostrando como as barulhentas fĂĄbricas daquela Ă©poca de boom industrial deram origem a uma nova visĂŁo do ser humano.

Â

Marxistas, gerentes e engenheiros sociais concordavam que o homem, a mulher ou mesmo a criança individual, assim como a prĂłpria fĂĄbrica, era projetado para ser um motor de produtividade. Os mĂșsculos eram as correntes e as engrenagens por meio das quais uma pessoa podia ganhar a vida. A saĂșde fĂsica dava evidĂȘncia de fortaleza moral. A lassidĂŁo sugeria decadĂȘncia Ă©tica.

Â

Além disso, tanto o corpo quanto a fåbrica modelavam o então novo entendimento de que o próprio universo era um sistema de troca de energia. Em suma, o corpo operårio tornou-se um emblema vivo dos processos de fabricação a que servia, e a ordem hierårquica da fåbrica espelhava a ordem natural de todas as coisas.

Â

Hoje, habitamos um tempo muito diferente. Se as chaminĂ©s de Manchester, na Inglaterra, representavam a economia do sĂ©culo XIX, os escritĂłrios abertos e as sedes com vastos gramados das empresas de tecnologia do Vale do SilĂcio representam a nossa economia.

Â

Como a sociĂłloga Carolyn Chen demonstra amplamente, nas indĂșstrias de software, os seres humanos ainda sĂŁo motores de produtividade, mas nĂŁo sĂŁo os seus corpos que importam: sĂŁo as suas mentes.

Â

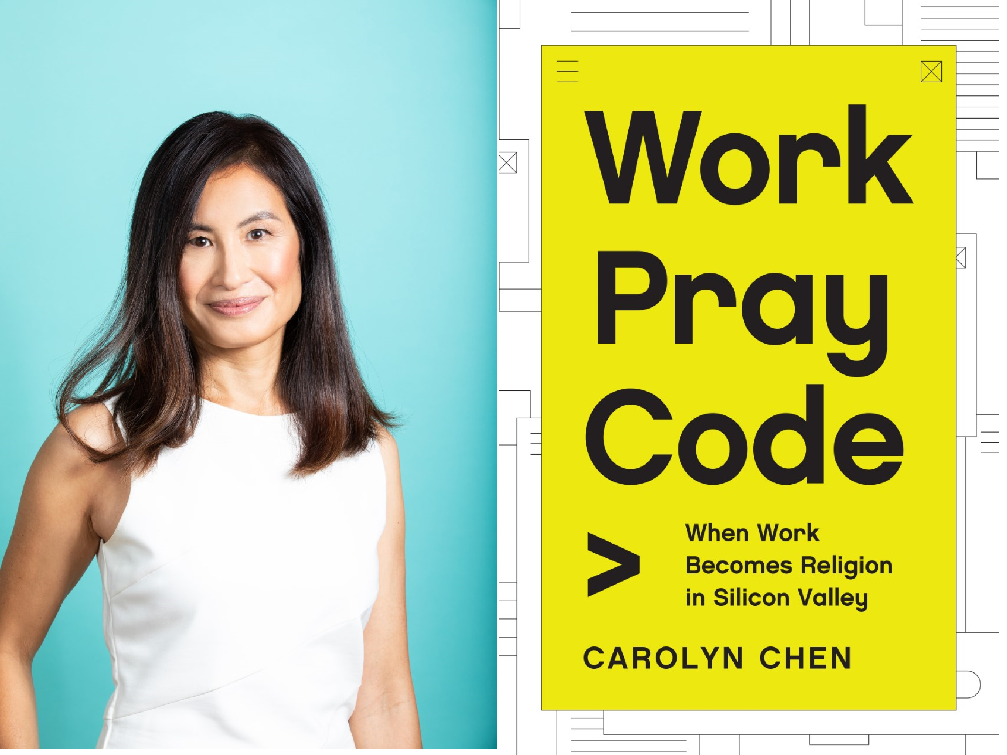

A socióloga estadunidense Carolyn Chen e seu novo livro (Foto: Divulgação)

Â

Cem anos atrĂĄs, Frederick Winslow Taylor tentou treinar os corpos dos trabalhadores para se moverem com cada vez mais precisĂŁo, para se tornarem cada vez mais como mĂĄquinas. Hoje, Chen nos mostra como os lĂderes do Vale do SilĂcio procuram sintonizar as mentes dos programadores e dos gerentes de produção para as frequĂȘncias espirituais da inovação.

Â

A religiĂŁo se tornou uma ferramenta de gestĂŁo, e, como resultado, escreve Chen, a prĂłpria religiĂŁo começou a mudar no Vale do SilĂcio, e talvez muito alĂ©m dele.

Â

A pergunta Ă©: por quĂȘ? âA importĂąncia espiritual do local de trabalho hoje representa uma mudança monumental na histĂłria do capitalismo modernoâ, escreve Chen, e ela pode estar certa. Mas se ela estiver certa, o que estĂĄ impulsionando a mudança?

Â

âWork Pray Codeâ [Trabalhar, rezar, programar] nunca responde a essa pergunta, e dado o compromisso de Chen com o mĂ©todo etnogrĂĄfico, de certa forma, nem pode responder. Chen acredita em gestos como sair para beber, fazer perguntas, escutar e acompanhar as pessoas que ela estĂĄ estudando enquanto elas vivem as suas vidas.

Â

Como uma boa jornalista de longa data, ela quer saber como Ă© viver em um lugar que a maioria das pessoas nunca vĂȘ, e seu retrato da vida corporativa no Vale do SilĂcio é tĂŁo vĂvido quanto qualquer outro jĂĄ retratado.

Â

No entanto, seu retrato Ă© tambĂ©m uma composição, uma colagem construĂda a partir de entrevistas individuais para mostrar os efeitos das transformaçÔes econĂŽmicas e culturais de larga escala nas vidas individuais.

Â

AlĂ©m disso, as vidas em estudo pertencem apenas aos nĂveis mais altos dos trabalhadores do Vale do SilĂcio. Como resultado, âWork Pray Codeâ apresenta um mapa extraordinariamente refinado do trĂąnsito entre religiĂŁo e busca de lucro entre a elite do Vale do SilĂcio. Isso deixa em aberto a questĂŁo de saber se essas interaçÔes prenunciam mudanças no restante da economia estadunidense.

Â

Quando Chen começou sua pesquisa, âa indĂșstria de tecnologia era tĂŁo estranha para mim quanto Marteâ, diz ela. Entre 2013 e 2017, ela realizou pouco mais de 100 entrevistas com profissionais da indĂșstria de tecnologia, como âengenheiros, designers, empreendedores, executivos e capitalistas de riscoâ, assim como instrutores de yoga e de mindfulness, e coaches executivos que os atendiam.

Â

Poucos ou nenhum deles aparecem com seus nomes reais, presumivelmente devido às preocupaçÔes do Conselho de Revisão Institucional de Berkeley, onde ela leciona. Da mesma forma, Chen nunca nomeia as empresas cujos empregados ela estudou, mas observa que visitou 15 firmas, desde as muito pequenas até às muito grandes.

Â

Mesmo assim, ela claramente mergulhou na cultura de elite do Vale do SilĂcio, jantando em lendĂĄrios restaurantes corporativos, participando de workshops de bem-estar promovidos pelas empresas e entrevistando figuras bem no topo da escala de gestĂŁo.

Â

O que ela viu e ouviu certamente jogarĂĄ gasolina sobre o fogo do âtechlashâ [acrĂŽnimo formado a partir das palavras technology e backlash, significando forte e generalizada reação negativa ao poder e influĂȘncia das grandes empresas de tecnologia] em curso na regiĂŁo. Mesmo enquanto os seguranças e os professores da regiĂŁo lutam para pagar o aluguel, seus programadores, designers e equipe de marketing de alto nĂvel podem viver suas vidas inteiras nos agradĂĄveis recintos do campus corporativo.

Â

Como Chen aponta, muitas das pessoas que ela entrevistou tinham menos de 45 anos, Ă s vezes com famĂlias, muitas vezes solteiras. Para esse grupo demogrĂĄfico, as empresas de tecnologia oferecem refeiçÔes, creches, ingressos de cinema, o tipo de festas que eram chamadas de âmixersâ nos anos 1950 e a chance de trabalhar ao lado de pessoas tĂŁo jovens e inteligentes quanto eles.

Â

Os estilos de vida oferecidos sĂŁo familiares aos leitores do romance âO cĂrculoâ, de Dave Eggers, assim como a motivação por trĂĄs deles. Como um gerente disse a Chen, ânĂŁo podemos trabalhar com eles 24 horas por dia, sete dias por semana, se nĂŁo lhes dermos flexibilidadeâ.

Â

Junto com todos os confortos de um campus universitĂĄrio, as empresas de tecnologia oferecem a seus empregados de alto nĂvel um senso de propĂłsito. Em um contexto histĂłrico agudamente perspicaz e muito breve no inĂcio do livro, Chen relata uma virada na indĂșstria estadunidense nas dĂ©cadas de 1980 e 1990 voltada a melhorar as culturas corporativas e a inspirar os trabalhadores a cumprirem seu senso de missĂŁo pessoal no trabalho.

Â

O Vale do SilĂcio tornou-se um banco de testes e um emblema desse processo, argumenta ela. Do lado secular, as empresas de tecnologia procuravam atender Ă s necessidades materiais de seus trabalhadores de primeira linha; do lado espiritual, elas visavam a desposar os desejos de comunidade e de sentido de seus trabalhadores com a busca da empresa por um retorno financeiro.

Â

Ă aĂ que entra a religiĂŁo â ou, pelo menos, aquelas partes dela que podem ser secularizadas e transformadas em instrumentos para aumentar a produtividade. Chen abre o livro com a histĂłria de John â nome fictĂcio â, formado pela Georgia Tech e amante de Cristo, que se mudou de Atlanta para o Vale do SilĂcio em 2011 para ingressar em uma startup. Na GeĂłrgia, a sua Igreja e fraternidade cristĂŁ proporcionavam uma vida social, uma filosofia de propĂłsito e um senso de identidade.

Â

Quando ele chegou Ă CalifĂłrnia, encontrou uma regiĂŁo muito mais secular. A empresa de John assumiu o lugar da sua fraternidade e da sua Igreja, dando-lhe amigos e um senso de significado. Se antes ele poderia querer conquistar o mundo para Cristo, agora ele se via comprometido em mudar o mundo por meio da tecnologia.

Â

E, assim como o proselitismo que ele se sentia obrigado a fazer na GeĂłrgia, a sua nova missĂŁo pesava sobre ele: âNĂłs nos sentimos muito sobrecarregadosâ, disse ele. âTemos que inventar essa coisa nova que vai mudar o mundo.â

Â

Como Chen aponta, John havia abandonado uma região permeada pela religião eclesiåstica por uma região permeada por uma espécie de espiritualidade ambiente. Em outra época, a sua história poderia ter sido a de um jovem em busca de fortuna nas minas de ouro ou de um beatnik emergente da Califórnia.

Â

A CalifĂłrnia sempre foi o lar de pessoas que buscam refĂșgio de mundos mais restritos, e, hĂĄ pelo menos 100 anos, a regiĂŁo da BaĂa de San Francisco tem recebido tantas tradiçÔes religiosas orientais quanto ocidentais. Nos anos 1960, a obsessĂŁo da regiĂŁo com a autodescoberta ajudou a desencadear o âVerĂŁo do Amorâ de San Francisco, os Acid Tests e a maior onda de construção de comunidades na histĂłria estadunidense.

Â

Para John e seus colegas programadores, porĂ©m, as tradiçÔes espirituais da Bay Area e, mais especificamente, as tĂ©cnicas de autoaperfeiçoamento da Nova Era, de psicoterapia de grupo, de mĂstica hindu e de zen-budismo tornaram-se parte do kit de ferramentas de um gestor.

Â

Como Chen aponta, muitos executivos do Vale do SilĂcio acreditam que a Lei dos Direitos Civis de 1964 baniu a religiĂŁo do escritĂłrio (e nĂŁo o fez). Em parte por essa razĂŁo, eles evitam vigorosamente trazer praticantes explicitamente religiosos e suas teologias para a empresa. Em vez disso, as empresas trazem coaches para incentivar seus empregados a encontrarem o seu âmelhor euâ, usando prĂĄticas outrora promovidas por monges e sadhus, e agora apresentadas como tĂ©cnicas cientificamente aprovadas de autoaperfeiçoamento.

Â

Os instrutores de ioga abandonam a mĂstica e se concentram em ajudar os trabalhadores a reduzirem o estresse, controlando sua respiração. Os monges zen deixam as suas vestes em casa e ensinam os programadores multitarefas a focarem a sua atenção em uma coisa de cada vez.

Â

Enquanto ela traça o modo como as corporaçÔes de tecnologia estĂŁo transformando prĂĄticas nascidas dentro da religiĂŁo organizada em ferramentas para sobreviver ao caos do mercado, Chen torna visĂvel como as corporaçÔes de todos os tipos curvam outras instituiçÔes em busca de lucro.

Â

No entanto, um cético poderia perguntar: é realmente tão ruim assim praticar a respiração profunda? Alongar-se por uma hora? E é realmente relevante o fato de as técnicas terem sido despojadas das suas origens religiosas?

Â

Como se vĂȘ, isso importa muito. No capĂtulo mais longo e mais convincente do livro, Chen explora o papel do Zen Budismo nas empresas de tecnologia. Incapazes de ganhar a vida ensinando o budismo tradicional, os mestres zen oferecem as tĂ©cnicas de meditação de sua tradição para o mercado.

Â

Alguns praticantes se consolam argumentando que a elite do Vale do SilĂcio estĂĄ sofrendo com empregos de alta pressĂŁo e com longas jornadas de trabalho â o que certamente ocorre â e que a missĂŁo de todos os budistas sempre foi eliminar o sofrimento. Se isso significa abandonar certos rituais religiosos e esconder certos dogmas, que assim seja.

Â

Mas, como mostra Chen, muito mais coisas desaparecem alĂ©m dos rituais. O budismo corporativo abandona o impulso igualitĂĄrio de suas origens religiosas. Os modos de atenção outrora destinados a ajudar os praticantes a se verem como cidadĂŁos pacĂficos de uma teia interconectada da vida devem agora ser atrelados Ă busca de lucro, ao controle dos dados e, por meio disso, Ă dominação de outras pessoas. Em seu contexto religioso, a meditação zen Ă© uma ferramenta para combater as predaçÔes do desejo desenfreado. Despojado desse contexto, ela Ă© livre para servir Ă ganĂąncia corporativa.

Â

Chen sugere que a ressignificação da religiĂŁo dessa maneira Ă© historicamente nova, mas, na verdade, os titĂŁs corporativos dos Estados Unidos tĂȘm aproveitado a religiĂŁo para motivar e controlar seus trabalhadores desde o inĂcio da Revolução Industrial. O que me parece genuinamente novo no mundo que Chen retrata sĂŁo as combinaçÔes em jogo entre o estilo de trabalho e a religiĂŁo.

Â

A grande classe trabalhadora do Vale do SilĂcio â nĂŁo estudada aqui â ainda pode ir Ă igreja aos domingos, mas, para a elite, o trabalho Ă© realmente a fonte de sentido e de missĂŁo. Na era industrial, eram os mĂșsculos que faziam os martelos balançarem, e era a energia que mantinha os fornos acesos. No nosso tempo, pelo menos no topo das indĂșstrias do conhecimento, sĂŁo a mente bem sintonizada, o estado de fluxo, a escaneamento dos padrĂ”es e dos sistemas, e a capacidade de ver a si mesmo dentro deles que ajudam uma empresa a crescer.

Â

E para isso, o budismo da CalifĂłrnia Ă© ideal.

Â

Leia mais

- A escola inteligente do Vale do SilĂcio: assim se desenha os trabalhadores do futuro. Artigo de Ekaitz Cancela

- El Niño oscila mais violentamente na era industrial

- Mindfulness e coaching executivo: quando a empresa se torna a nova comunidade de fé. Artigo de Carolyn Chen

- O novo debate sobre Tecnologia e Trabalho

- O sonho do Vale do SilĂcio acabou? Entrevista com Luciano Floridi

- Uma ex-gerente do Google explica o problema do Vale do SilĂcio: big tech fechadas em uma bolha

- A escola inteligente do Vale do SilĂcio: assim se desenha os trabalhadores do futuro. Artigo de Ekaitz Cancela

- Como a visĂŁo utĂłpica do Vale do SilĂcio pode estar levando o mundo ao capitalismo brutal

- Licença paternidade, a âarmaâ do Vale do SilĂcio para reter seus talentos

- Por que os herdeiros do Vale do SilĂcio, a meca tecnolĂłgica dos EUA, estudam longe do wi-fi

- A busca do Vale do SilĂcio pela vida eterna

- Carro vira moradia para trabalhadores do Vale do SilĂcio