07 Novembro 2018

Parentes de dois jovens mortos durante ocupação militar da Maré reclamam de abandono e ausência de investigação.

A reportagem é de Natalia Viana, publicada por Agência Pública, 01-11-2018.

Casos não foram sequer registrados pelo Comando Militar do Leste, que afirma desconhecê-los. Desamparadas, famílias lidam sozinhas com o trauma.

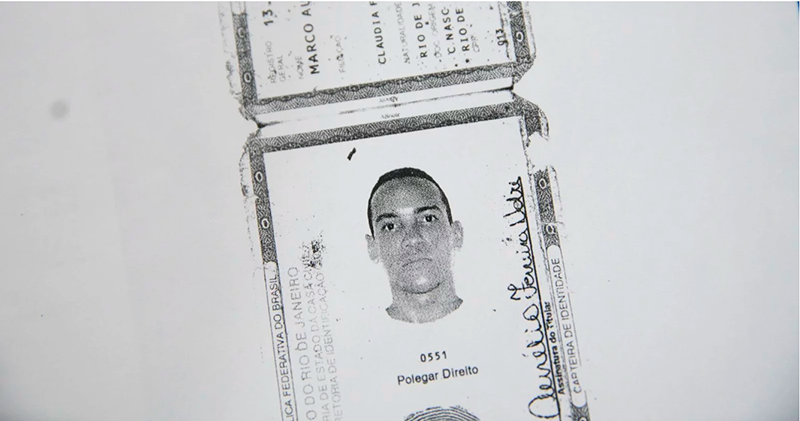

A mãe de Marco Aurélio prefere não manter fotos dele na parede nem usar a camiseta que a filha fez em homenagem ao irmão, morto aos 30 anos. Todas as fotos que tem estão no Facebook. A mãe de Paulo Ricardo mantém ainda as fotos no porta-retratos da cristaleira, e ainda vê o rosto do filho sempre que sai de casa: os amigos pintaram o rosto de “Malhadão”, como era conhecido, em um muro como homenagem depois da sua morte, aos 26 anos.

Paulo Ricardo e Marco Aurélio foram mortos durante a ocupação militar do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, pelas Forças Armadas. Suas histórias fazem parte de diversos relatos de vítimas de violência por parte do Exército e da Marinha durante a Força de Pacificação que ocupou a favela de abril de 2014 a junho de 2015.

Para quem anda na Maré, os relatos e as vítimas não são difíceis de encontrar. Mas o complexo não é um lugar fácil de andar. Suas 15 favelas, onde moram 150 mil habitantes, são divididas entre duas organizações criminosas – Comando Vermelho e Terceiro Comando – e pela milícia.

Andando pelas vias principais, a cada dois ou três quarteirões se veem meninos portando fuzis velhos que quase arrastam no chão; às vezes algum grupo de homens com pistolas e até granadas na cintura. Os moradores pedem que não se tirem fotos na rua.

Não há nenhum sinal de que a “pacificação” tenha tido algum efeito duradouro, além das marcas que os moradores carregam até hoje.

“Nosso trabalho é como a gente fortalece os mecanismos de denúncia e formalização de denúncias de violação de direitos”, explica Lidiane Malanquini, coordenadora do Redes da Maré. A ONG manteve registro de casos de vítimas durante a ocupação e os leva para as defensorias públicas. “Vítimas de homicídio, ferimentos por arma de fogo, pessoas que sofreram agressão física. Há casos de pessoas mutiladas, invasões de domicílio, e você não tem nenhuma visibilidade. Isso causa danos físicos, materiais e psicológicos. Mas hoje você não tem uma política de reparação dessas violações”, diz.

Entre as famílias da Maré e a Justiça parece haver uma distância muito maior do que os 12 quilômetros que separam a Maré do centro do Rio.

Embora os familiares relatem o envolvimento de soldados do Exército nos dois casos, nenhum deles foi investigado pela Justiça Militar. Sobre o caso de Paulo Ricardo e outros 5 casos da Maré, o Comando Militar do Leste informou, via Lei de Acesso à Informação, que “não há registro sobre os óbitos supracitados”.

Marco Aurélio não foi socorrido pelos soldados

Cláudia Ferreira Nobre passa mal sempre que se lembra do filho Marco Aurélio Ferreira Nobre, morto aos 30 anos, em 14 de setembro de 2014. Moradora da Maré há 41 anos, ela diz: “Tô pedindo a Deus que me arranque desse lugar… Eu ando por aqui tudo, mas não consigo passar naquele pedaço que ele morreu. Parece que vem aquela cena tudo de novo, aí não consigo”.

Antes de conversar com a reportagem, Cláudia tomou calmante para conseguir relembrar aquele dia. “Era um sábado. Eles iam lá pro Parque União pra trazer cerveja pra festa aqui. Isso era sábado de manhã. Aí trouxeram as cervejas, organizaram tudo, acho que ia ser aniversário de um menino do bar. Aí de noite ele veio, tomou banho, se arrumou e foi. Nisso que ele foi não voltou mais.”

Dona Cláudia foi acordada cerca de 4 horas da madrugada por um menino, sobrinho de uma vizinha, batendo na porta.

– Tia, tia!

– Que foi?

– Corre que o Exército tá com o Marco Aurélio lá na mão e eles tão batendo nele.

“Do jeito que eu levantei eu fui. Cheguei lá, já tava caído, espumando pela boca”, lembra. A mãe foi chamada porque, segundo relatos, os soldados o haviam rodeado, revistado, e em seguida ele caiu no chão – e os soldados não teriam deixado ninguém se aproximar.

“Quando falaram que a família tava vindo, eles se afastaram e botaram o Jipe mais pra frente, e eles foram pelo canto da parede. Quando a gente botou Marco Aurélio no carro, que a gente saiu pra pegar a Teixeira Ribeiro, eles tavam andando pelo canto da parede. Eu ainda ia xingar, mas eu pensei: ‘Melhor não xingar, que é pior, né?’”.

Cláudia diz que uma testemunha ocular viu um soldado usando uma pistola taser contra Marco Aurélio, o que teria causado a morte. “De madrugada eles usavam muito essas armas de choque”, diz. Outros relatos indicam que um dos soldados trazia um capacete com uma câmera acoplada. “Eles sabem o que eles fizeram errado. Que pelo aquele capacete dele, eles filmaram tudo. E cadê a câmera? Cadê a filmagem?”, revolta-se.

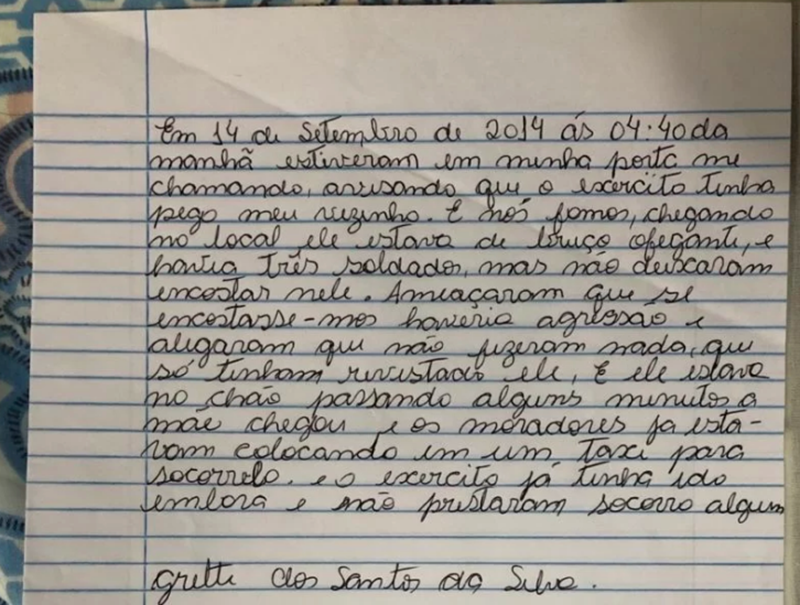

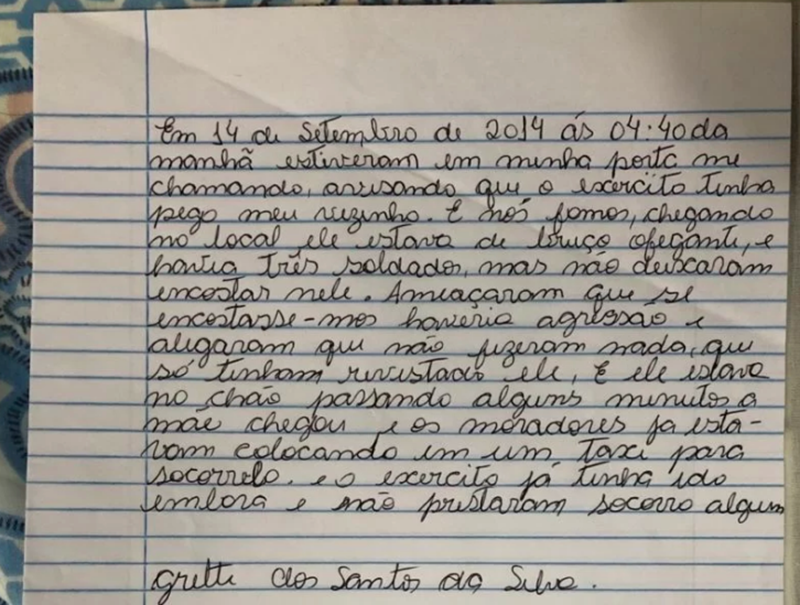

Porém, ela não tem registro formal desses relatos, apenas um testemunho escrito à mão, que guarda junto aos demais documentos do filho. Nele, a vizinha Grette dos Santos da Silva reitera que os soldados não apenas não prestaram socorro, como impediram quem tentou. “Chegando no local, ele estava de bruços, ofegante, e havia três soldados, mas não deixaram encostar nele. Ameaçaram que se encostássemos haveria agressão.”

(Foto: Agência Pública)

(Foto: Agência Pública)

Naquela noite, Cláudia encontrou o filho largado no chão. “Tava deitado no chão com a boca assim espumando. E o olho assim parado, parado. Pra mim, ele já saiu daqui morto. A gente foi dentro do carro com ele chamando, chamando, sacudindo ele, mas ele já tava gelado já,”

A família foi informada da morte uma hora após ter dado entrada no hospital. A causa da morte, determinada por laudo encerrado quase um ano depois, em julho de 2015, foi “cardiopatia hipertrófica” – o coração estava aumentado – e “edema dos pulmões” – os pulmões tinham água. O corpo não apresentava outras lesões internas. Sobre se a morte teria sido provocada por meios insidiosos ou cruéis, o perito legista escreve: “Sem elementos para responder”.

(Foto: Agência Pública)

(Foto: Agência Pública)

No quartel

Quando voltou do hospital, revoltada, dona Cláudia ligou para seu irmão mais velho, que veio de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Decidiram ir tirar satisfação com o Exército. O comando da Força de Pacificação ficava no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (CPOR), na avenida Brasil. Ali os dois chegaram na manhã do dia 15, por volta das 7 horas.

“Fomos lá pra falar com o comandante. Como é que o Exército vem de madrugada, tira a vida dos outros, vai embora, não socorre, não fala nada. E aí?” Mas ela conta que não foi sequer recebida. “O comandante falou que tava descansando, que não poderia atender. Aí mandaram preencher aquele papel e mandaram dar a meu irmão.”

O documento, preenchido à mão pelo sargento Eduardo Rabelo, chama-se “controle de danos no. 14” e descreve: “O Sr Carlos relatou que o seu sobrinho Marco Aurélio Ferreira Nobre de 30 anos se encontrava no chão, no endereço acima passando mal (com a boca espumando) e a tropa do Exército encontrava-se em volta e segundo relato não deixaram socorrer o mesmo”.

(Foto: Agência Pública)

(Foto: Agência Pública)

Depois desse breve contato com o comando da Força de Pacificação, dona Cláudia nunca mais foi procurada pelo Exército. Nem teve nenhuma notícia sobre a investigação da Polícia Civil – embora o caso, segundo a assessoria de imprensa, tenha levado a um inquérito policial que está em andamento.

Mas os efeitos daquela noite continuam reverberando. Seu neto, Lucas, tinha apenas 13 anos quando o pai morreu e morava com eles após o divórcio de Marco Aurélio. “Ainda ficou um filho aí revoltado. Porque o pai dele era tudo pra ele. Toda vez que o Exército passava era uma perturbação, tinha que ficar sempre de olho nele. Queria jogar pedra, ovo, garrafa”, descreve a avó. A notícia sobre a intervenção federal aumentou os receios da avó. “Eu falo: ‘Lucas, não pode ser assim, Lucas. Violência com violência não vai resolver nada, vai ser só pior ainda”.

A outra filha de dona Cláudia, Tatiane, mostra as mãos trêmulas enquanto conversa com a reportagem. “Isso aqui não para mais. Sinto meus dedos tremendo. Desde o momento em que eu vi lá, que botou ele no táxi.” Ela evita sair da casa de dois andares, onde mora com a mãe, o outro irmão e os filhos. Sai apenas para pegar os filhos na escola ali perto.

Tatiane disse esperar ainda uma justiça, mesmo que tardia. “Tirou uma vida de um inocente. O Marco Aurélio não fazia mal a ninguém. Um menino alegre, sorridente, aonde ele tava ele tava rindo. Depois disso não vejo mais alegria em nada.”

Paulinho não era traficante, era trabalhador

Maria Joaquina Rodrigues é uma senhora pequena, de 69 anos e aparência frágil, com sua saia florida e um coque de cabelos brancos no alto da cabeça. Evita lembrar-se do filho porque sempre chora. “Ele era muito carinhoso comigo”, diz. A família teme pela saúde dela, e por isso também evita falar no assassinato de Paulo Ricardo, que morreu com um tiro na rua de sua casa, em 23 de outubro de 2014. Segundo testemunhas, de fuzil.

A morte não foi investigada pela Justiça Militar, e o único contato da mãe com a burocracia estatal foi uma infeliz visita à 21ª Delegacia de Bonsucesso e a busca pela liberação do INSS do filho e do seguro de vida. A família precisa: na casa de dois cômodos com cozinha, adquirida do BNH há mais de 30 anos, Paulo dormia na sala com a mãe. Havia começado a bater uma laje.

No dia em que recebeu a reportagem, Maria Joaquina conversou durante um longo tempo com uma agente da Redes da Maré que tentava explicar os seus direitos, em especial o direito à justiça e à reparação. Ela repetia não querer envolver-se mais nisso, buscar uma investigação criminal de fato. O filho não volta mais. “Eu não queria mexer, sabe, deixa isso pra lá… Sabe, até eu assinar um papel do meu filho, quando eu vou receber qualquer papel, eu fico…” E chora.

Paulo Ricardo era filho caçula, sempre morou com a mãe, nunca casou e nunca teve filhos. Começou a trabalhar cedo, aos 9 anos, arrumando bicicletas, para ajudar em casa. Deixou de estudar na quinta série. Negro, alto, brincalhão, era conhecido como “Malhadão” na vizinhança. “Meu filho era muito dado aqui. Nasceu aqui. Todo mundo aqui fala bem do meu filho, assim, que era educado, sempre respeitador, não mexe com nada de ninguém. Eu soube criar meus filhos.”

Já adulto, Paulinho trabalhava como metalúrgico. Na carteira de trabalho, que dona Maria mostra com carinho, dá para ver o último registro, como montador na empresa Nova Safer Estruturas Metálicas. Data de admissão: 2 de julho de 2014. Salário: R$ 1.199,00. Quatro meses antes do disparo.

“Eu perdi meu filho com 26 anos, cheio de saúde”, diz dona Maria. Naquela noite, ele tinha acabado de chegar do trabalho, em um depósito. Chegou a conversar com a mãe e a comer um pouco. “Ele tinha que cortar o cabelo, cortou o cabelo, tava todo bonitinho…”, lembra ela.

Dona Maria e a filha, Michele Rodrigues, contam que tudo foi muito rápido. Depois de ter comido, Paulo saiu e estava na esquina quando ocorreu uma cena muito comum naqueles dias da pacificação: meninos começaram a xingar e a atirar coisas em uma patrulha do Exército que passava por lá. Segundo Michele, naquela noite eles estavam atirando bolas de gude com um estilingue. “Eles não queriam saber, começaram a largar o dedo. Nisso meu irmão passou. Quando meu irmão passou, acertou”, diz. “Acho que quando eu cheguei lá meu irmão já tava praticamente morto porque… Eu vi ele no chão, ele só chamava minha mãe. Mãe e Borracha, que era o melhor amigo dele. ‘Me ajuda.’ Com a mão assim [na barriga]. Furado, furado mesmo. Só saía um negócio branco. Sei lá o que era aquilo.”

Quando dona Maria chegou, o filho já tinha sido levado em um carro pelo cunhado até o hospital de Bonsucesso.

“Quando eu cheguei, eu vi eles ainda com as armas em cima de um murinho assim, apontando pra cá. Foi o Exército. Eles tavam no carro, mas desceram do carro e ficaram com a arma em cima de um murinho, até da Zizi ali. Todo mundo viu”, relata. “Eu só xinguei. Falei: ‘Tiraram uma vida inocente’. Aí eu desmaiei, não vi mais nada.”

Na UPA, a idosa recebeu calmantes e foi visitada por Michele, que trazia as más notícias: Paulo Ricardo chegara com vida no centro cirúrgico, mas não resistiu. “Já vi meu filho no outro dia no caixão”, lembra a mãe.

Pouco depois, ela foi chamada a prestar depoimento da 21a Delegacia de Bonsucesso. Teve que ouvir a pergunta repetida algumas vezes: se o filho era traficante. Ficou nervosa. “Eu falei tudo, meu filho não era traficante, meu filho era trabalhador, tem a carteirinha dele assinada aí, tudo direitinho. Era um menino muito respeitador”, soluça. Foi seu único contato com as autoridades.

Terminada a entrevista, dona Maria pede que a reportagem vá até a esquina para ver o mural que foi pintado em homenagem ao seu filho. Ele continua lá, uma pintura de Paulo Ricardo vestindo uma camisa azul. “Os cria te ama”, está escrito, em referência aos jovens que nasceram na favela, com orgulho. Abaixo, “Saudades eternas.” Assinam seus amigos Arlindo, Wallace, Michel, Alan, Rafael, Ygor, Maurício, Vitinho, Vinícius.

As histórias de Marco Aurélio e Paulo Ricardo fazem parte de 32 mortes causadas por militares em operações de segurança pública desde 2010. Saiba mais aqui.

Leia mais

- O Rio não amanheceu: mortes a tiros e uma mãe que tombou

- “Calaram Marcos Vinícius, mas não vão me calar”

- O Brasil que escreve sua história com sangue de crianças

- Medo impera nos bairros pobres do Rio, diz ativista do Complexo da Maré

- Rasantes de helicóptero e sete mortos em dia de pânico na Maré, no Rio

- A intervenção militar no Rio. O desafio é construir um Estado que destine os recursos públicos para a maioria da população. Entrevista especial com Jailson de Souza e Silva

- Intervenção no Rio de Janeiro é mais uma encenação político-midiática. Entrevista especial com José Cláudio Alves

- O assassinato de Marielle e o fracasso das políticas de segurança. Entrevista especial com Rachel Barros

- Número de mortes causadas por PMs no Rio de Janeiro deve bater recorde com a intervenção, diz pesquisadora

- Intervenção no Rio: muitos tiros, pouco resultado

- “Pedidos por intervenção militar são grito de socorro de uma população descrente”, afirma cientista social

- Igrejas cristãs preocupadas com a intervenção federal de natureza militar no Rio de Janeiro

- Exército começa a sair da ‘favela teste’ Vila Kennedy após um mês de intervenção e poucos resultados

- As misérias da intervenção

- Para Sérgio Adorno, intervenção no Rio mostra 'falência da política'

- Mulher, negra, favelada, Marielle Franco foi de 'cria da Maré' a símbolo de novas lutas políticas no Rio

- Maré vive sob tensão e medo após ocupação das Forças Armadas

- Militar que matar em operações como a do Rio será julgado por corte militar, e não pela Justiça comum

- 'Vivemos na realidade do medo', diz moradora sobre assédio a mulheres em favela do Rio