31 Agosto 2019

"É a partir de seus limites e não de suas potencialidades e possibilidades que o Semiárido é apresentado, sempre carente de políticas para o seu “desenvolvimento”. O número dos que lá habitam desmentem a ideia de uma região sem vida, pois são mais de 22 milhões de habitantes", escreve Flávio José Rocha da Silva, doutor em Ciências Sociais, pela PUC-SP, em artigo publicado por EcoDebate, 30-08-2019.

Eis o artigo.

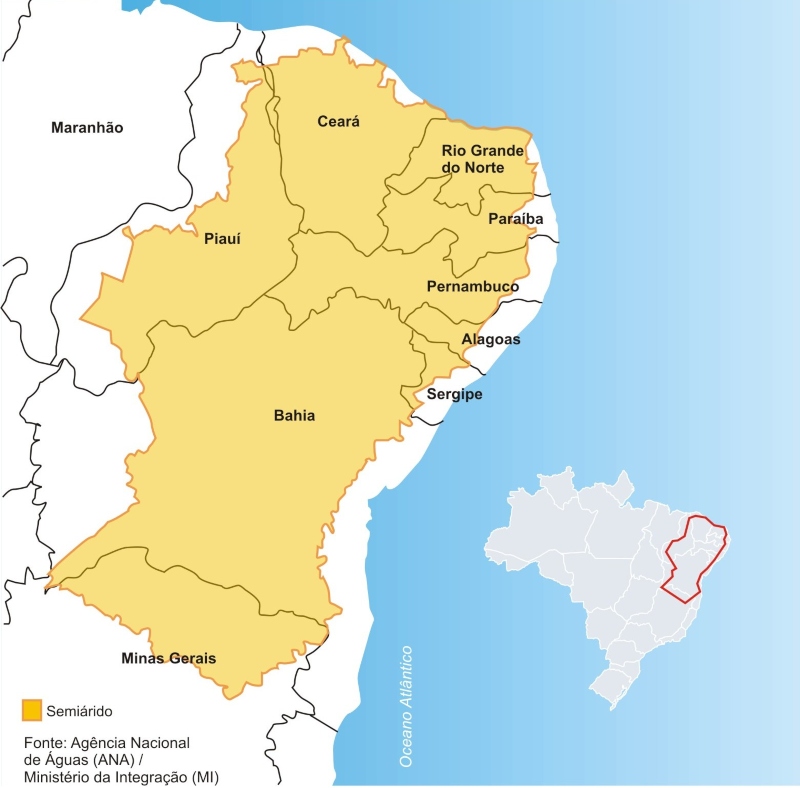

Para uma parte da população do Brasil, o Nordeste e o Semiárido são sinônimos. Muitos brasileiros não sabem que não há sequer um quilômetro de terra semiárida no estado nordestino do Maranhão ou que há mais pessoas habitando o Semiárido mineiro do que no seu similar no estado do Piauí. Minas Gerais tem quase três vezes o número de pessoas habitando a sua região semiárida do que o Semiárido sergipano. Outros desconhecem que parte daquela região está localizada no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte, ladeando praias paradisíacas, além de ter sido palco de um importante período econômico para o país devido à produção e exportação de algodão para a Europa durante a Revolução Industrial. Para muitos, é como se do Semiárido não pudesse surgir algo que não sejam galhos secos, cactos e seres magros com os rostos queimados do sol a vagar pelo país suplicando por comida e emprego ou sempre prontos a receber ajuda governamental, por menor que seja. São imagens petrificadas e resistentes a encontrar respostas que a contradigam, pois estão por demais fixadas no imaginário brasileiro.

A chegada dos não nativos ao Semiárido nordestino aconteceu antes de outras regiões do interior do país e seguiu o curso dos rios (principalmente o Rio São Francisco) e dos vales. Foram vários os fatores que contribuíram para que esta nova população fixasse morada no sertão. A doação e premiação, por parte da Coroa Portuguesa, de terras do sertão como agradecimento pelos serviços prestados àquele reino é um deles. A entrada do rebanho bovino, primeiro para o agreste, já que o gado não encontrava espaço no litoral em vista da tomada daquele espaço pelos canaviais, e depois para o Semiárido, através das margens do Rio São Francisco, foi sem dúvida a maior das causas a contribuir para a fixação de não indígenas naquela parte do Brasil. O gado solto na zona canavieira não era aceito, pois danificava as plantações de cana-de-açúcar. Além disso, era parte da dieta e meio de transporte de cargas nos engenhos e nas áreas de mineração.

Com o aumento da população vinda do litoral, outros rios da região visitados pelos vaqueiros que viajavam com os rebanhos em busca de água, assim como também as serras que forneciam alimento para o gado nos meses secos do ano, começaram a ser tomados. Foram estes vaqueiros que difundiram as novas formas de agricultura na região, trazidas com os portugueses, até certo ponto inadequadas para aquela geografia, pois não a conheciam em profundidade como os nativos. As novas culturas por eles trazidas (milho, feijão, etc.) são totalmente dependentes do regime de chuvas, o que mantém a população em constante alerta sobre a precipitação pluviométrica anualmente. Em anos de estiagem prolongada, o fracasso da colheita é dado como certo.

O Semiárido foi sendo tomado aos poucos, envolto por um processo de luta pela terra e pela água entre nativos e invasores. Um processo que culminou em muitas batalhas de resistência por parte dos povos indígenas, tendo como consequência a dizimação de milhares de nativos depois de décadas de luta, sendo, provavelmente, a mais famosa delas a Guerra dos Bárbaros.[1] Uma das razões era que estes não colaboravam com a cultura da acumulação de riquezas trazida com os europeus. A luta pela posse da terra e da água sempre esteve presente na história do Semiárido.

Um outro motivo para o aumento da população no sertão foi a ampliação do cultivo do algodão, chamado no passado de ouro branco. Esta planta já era plantada no Semiárido, pois lá encontrara um clima propício ao seu cultivo. Mas foi o mercado internacional, motivado pela guerra civil estadunidense que impedia a produção deste produto no Sul daquele país, o grande incentivo que faltava para o aumento e a fixação de muitos moradores a partir do século XIX no sertão.

Monoculturas como a do caroá[2] e do agave, por exemplo, foram importantes para a economia sertaneja em alguns períodos do século XX, mas não com a mesma dimensão que a bovinocultura e a cotonicultura tiveram no passado. O caroá chegou a provocar o êxodo do litoral para o Semiárido daqueles que procuravam por trabalho assalariado. Não chegou a ser foco de pesquisas desenvolvidas para aprofundar o seu melhoramento e sofreu com o impacto da chegada do nylon estadunidense no mercado brasileiro (RIBEIRO, 2007). A maniçoba[3] é outra planta que teve alguma importância para os sertanejos. Havia também alguns engenhos de açúcar nas serras e nas terras úmidas dos vales localizados no Semiárido, mas nunca chegaram a ter a importância dos seus similares no litoral.

A distância das grandes cidades causada pela falta de estradas e o consequente isolamento em relação ao litoral,[4] onde se encontram as capitais, culminaria com o nascimento de uma “cultura sertaneja”. A distância dos centros urbanos criou uma economia praticamente autossustentável com cultivares que eram muitas vezes proibidos na região canavieira, onde a prioridade era a produção do açúcar. Os vaqueiros e as suas famílias, por necessidade, tornaram-se também agricultores e plantavam culturas para o próprio consumo. Uma realidade que somente começaria a ser mudada na segunda metade do século XIX com a chegada da estrada de ferro para o escoamento da produção agrícola.

A partir da segunda metade do século XIX sugiram as primeiras propostas de transferência da população sertaneja para a Amazônia para trabalhar na extração da borracha. O número de sertanejos que lá pereceram por causa das epidemias, da fome e devido à não adaptação ao clima amazônico nunca será conhecido. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram nas viagens feitas nos barcos a vapor entre o litoral nordestino e a Amazônia. Muitos dos que viajavam adoeciam durante o trajeto e eram abandonados próximos aos portos para que não contaminassem os outros viajantes. Há, neste fato, certa semelhança com os navios que trouxeram os africanos escravizados para os canaviais brasileiros quando os portugueses jogavam ao mar os africanos que estivessem doentes.

Na primeira metade do século XX, a ideia de relocar a população do Semiárido foi transformada em política de Estado. As propostas ganharam corpo e por décadas o governo federal incentivou a ida dos sertanejos para a região da Amazônia ou para assentamentos em regiões com pouca densidade populacional dentro da própria região nordestina, como em áreas do Maranhão. É como se aquelas pessoas fossem peças facilmente removíveis para centenas de quilômetros de distância dos lugares onde estavam por gerações e como se tal ato não desencadeasse problema algum.

É a partir de seus limites e não de suas potencialidades e possibilidades que o Semiárido é apresentado, sempre carente de políticas para o seu “desenvolvimento”. O número dos que lá habitam desmentem a ideia de uma região sem vida, pois são mais de 22 milhões de habitantes. Alguns dos estados nordestinos chegam a ter mais de 50% de sua população total vivendo no sertão, embora esta porcentagem venha diminuindo nos últimos anos por razões diversas.

A caatinga é o bioma que ocupa a maior área territorial do semiárido. Sua vegetação predominante é também chamada caatinga, termo originário da língua tupi-guarani que significa mata branca[5] ou mata rala. Esta vegetação é típica do sertão brasileiro e não é encontrada em nenhuma outra parte do planeta com as mesmas características. No entanto, a imagem que foi propagada da caatinga é a de uma vegetação pobre em biodiversidade e dominada por arbustos com galhos secos, o que está bem longe da verdade. Embora estudos recentes comecem a desfazer certos mitos sobre aquele bioma, ainda há muito o que se revelar sobre o mesmo, já que foi de pouca atração para os estudiosos por décadas.[6]

O que diferencia o Semiárido brasileiro de seus similares no planeta é que a maioria das regiões semiáridas em outras partes do mundo possuem uma precipitação pluviométrica média anual de 80 a 250 mm e no sertão nordestino esta média é de 300 a 800 mm/ano, com a característica de que acontecem entre um período de três a cinco meses durante o ano, podendo variar de região para região geográfica mesmo dentro do chamado “Polígono das Secas”. Esta variação e imprevisibilidade podem, inclusive, causar enchentes em anos mais chuvosos. Seu subsolo é 70% cristalino, o que faz com que grande parte da água não seja armazenada e escoe pela superfície (REBOUÇAS, 1997). Com relação a água que é depositada em reservatórios naturais ou artificiais como os açudes, há que se levar em conta o grande índice de evapotranspiração decorrente das mais de 3.000 horas de sol a cada ano.

As políticas governamentais para o Semiárido sempre foram pensadas, na sua grande maioria, para os grandes proprietários da região. Sempre prevaleceu a ideia de “combate” ao clima e uma negação do modo de viver do sertanejo. A autonomia e o conhecimento dos habitantes do Semiárido sempre foram negados nos momentos de decisão sobre como lidar com aquela região. Isto pode ser facilmente comprovado com os megaprojetos vendidos como a melhor oferta de “desenvolvimento” para o sertão ao longo do último século.

Embora a distribuição e o acesso à água de qualidade seja o tópico central quando o assunto é o Semiárido, e esta distribuição seja imprescindível para mudar o quadro atual – como atesta o trabalho realizado por grupos com a construção de cisternas de placa e o seu impacto positivo na melhoria da saúde dos sertanejos –, ela por si só não resolverá problemas como a concentração de renda. A ajuda governamental com sua visão tecnocrática e negadora dos conhecimentos locais nunca buscou resolver as raízes das desigualdades sociais do Semiárido e sempre culpou o clima pela sua existência.

Para muitos estudiosos, o grande problema daquela região já não é a quantidade de recursos hídricos, presente nos milhares de açudes e barragens construídos no último século, mas sim a qualidade do solo, vítima de séculos de uso inadequado pela pecuária, pelo cultivo de monoculturas, por projetos de irrigação mal gerenciados, entre outros. Sem confrontar estas questões, e elas não têm sido combatidas nos últimos governos, dificilmente o Semiárido poderá trazer à luz todos os seus potenciais socioeconômicos e continuará a manter a imagem de região problema do Brasil.

Referências bibliográficas:

BRANCO, Samuel Murgel. Caatinga: a paisagem e o homem sertanejo. São Paulo. Moderna. 2003.

COSTA, José Jonas Duarte da. Sobre a transposição do rio São Francisco. In: MENEZES, Ana Célia Silva; ROCHA, Flávio. A Resistência à transposição do rio São Francisco na Paraíba: histórias em defesa da terra das águas e dos povos do Nordeste. João Pessoa: Sal da Terra. 2010. p. 35-43.

CUNHA. Euclides da. Os Sertões: campanha de Canudos. São Paulo: Nova Cultural. 1992.

DUQUE, José Guimarães. O Nordeste e as lavouras xerófilas. Mossoró: Esam. 1980.

LIRA NETO. Padre Cícero: poder, fé e guerra no sertão. São Paulo: Companhia das Letras. 2009.

PÁDUA, José Augusto. Um país e seis biomas: ferramenta conceitual para o desenvolvimento sustentável e a educação e ambiental. In: PÁDUA, José Augusto (Org.). Desenvolvimento, justiça e meio ambiente. Belo Horizonte: Editora UFMG: Peirópolis. 2009. p. 117-150.

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. São Paulo: Record. 1980.

REBOUÇAS, Aldo. Água na região Nordeste. In Revista de Estudos Avançados. Vol. 11. n. 29. JanAbr. 1997. p. 127-154.

RIBEIRO, Manoel Bomfim Dias. A potencialidade do Semi-Árido Brasileiro. Brasília: Editora Qualidade. 2007.

Notas:

[1] Para os gregos, Bárbaro era todo aquele que não fosse parte do seu povo. Esta designação continuou a ser utilizada pelos romanos durante o período que invadiu vários territórios na Europa e na Ásia e acabou sendo adotada pelos portugueses quando da revolta indígena no Semiárido contra a invasão dos europeus em suas terras. (ALBUQUERQUE JR., 2012).

[2] “O Caroá é uma bromeliácea da caatinga, de folhas e fibras um pouco mais longas do que a Macambira. No final dos anos trinta e principalmente durante os primeiros anos da década de quarenta, durante a 2ª Guerra, essa fibra alcançou um ótimo preço internacional por ser extremamente resistente. O Caroá brotava na terra sertaneja como “praga”, e o seu beneficiamento passou a ser uma necessidade da indústria de cordas e sacarias. O Caroá chegou a gerar entre 1942 e 1943 quinhentos mil empregos entre o Moxotó pernambucano e os Cariris Velhos da Paraíba.” (COSTA, 2010, p. 38). Tamanha importância tinha para a economia sertaneja que foi tema de música instrumental, em 1941, composta por Luiz Gonzaga, com o título de Arrancando Caroá. Sua importância é citada várias vezes por Euclides da Cunha em Os Sertões (1992).

[3] Segundo Lira Neto (2009, p. 290), “Da maniçoba se extraía uma espécie de látex, semelhante ao da seringueira, utilizado para a produção da borracha natural. O produto constava da pauta de exportações do Brasil e era negociado no estrangeiro, embora em menor escala e com preço mais baixo do que o da Amazônia, com o nome de ceara rubber.”

[4] Este distanciamento seria quebrado com a chegada das locomotivas movidas a vapor, que foram responsáveis por um grande desmatamento da caatinga (DUQUE, 1982). No entanto, foram elas também que salvaram muitas vidas nos períodos de grande estiagem através do transporte de alimentos para a população sertaneja e da locomoção para os que deixavam o sertão.

[5] “Estudiosos da língua indígena afirmam que, na verdade, caa, não se refere, nesse caso, ao mato propriamente dito, mas, sim, à composição de morros e vegetação. Isso porque, tornando-se rala e despida de folhas na época da seca, a vegetação que cobre os morros forma uma paisagem clara e desértica. Finalmente, outros atribuem origem diferente ao termo. Alegam que ele surgiu da combinação abreviada de caa (mato) e tininha (seco), isto é, “mato seco”. (BRANCO, 2003, p. 9). O fato de que os europeus encontraram uma vegetação nomeada pelos indígenas, demonstra que estes “[…] já realizavam exercícios de classificação e diferenciação de grandes áreas florísticas, facilitando a apropriação e o uso dos recursos da natureza local.” (PÁDUA, 2009, p. 119).

[6] A riqueza das plantas da caatinga foi reconhecida como Reserva da Biosfera, em 2001, pela UNESCO.

Leia mais

- Clique Semi-árido! Revista IHU On-Line, Nº. 03

- Povos do Semiárido vão a Brasília dar um recado: não aceitam sair do orçamento federal no próximo Plano Plurianual

- 'Estamos caminhando com muita indignidade pra voltar ao Mapa da Fome'

- Revista destaca risco do Brasil voltar ao Mapa da Fome

- Brasil pode voltar ao Mapa da Fome, diz líder do órgão da ONU para a alimentação

- Tereza Campello: “A chance de o Brasil voltar ao Mapa da Fome é enorme

- Salvar a água e o solo no nosso Semiárido

- Encontro discute segurança alimentar, produção de base agroecológica e convivência com o semiárido

- A morte do Velho Chico ameaça a Convivência com o Semiárido

- Documentário traz história do semiárido antes e depois do Programa das Cisternas premiado pela ONU

- Programa Cisternas: um exemplo de política pública que teve origem na sociedade civil e que não pode ser interrompido. Entrevista especial com Valquíria Lima

- Programa Cisternas ganha prêmio como uma das políticas públicas mais relevantes no combate à desertificação

- Cisternas permitem maior oferta de água potável à região do semiárido

- Experiência da ASA na democratização da água no Semiárido brasileiro é referência em seminário da FAO em Roma

- Semiárido: o desafio de atender às unidades familiares. Entrevista especial com Valber Matos

- Transformações no semiárido brasileiro: “A luta pela água não pode acabar; ela é permanente”. Entrevista especial com Glória Araújo

- Gestão da água no semiárido. Entrevista especial com Cristina Nascimento

- A transformação do semiárido pelo programa de cisternas

- Cortes no Programa Cisternas: 100 mil pessoas deixarão de ter acesso à água. Entrevista especial com Naidison Baptista

- Cisternas de enxurrada ajudam a produção agrícola no Semiárido

- Cisternas, de captação de água da chuva, ajudam sertanejos a conviver com a seca

- Entidades do Semiárido brasileiro criticam novo modelo de cisternas feito de plástico

- Nova Russas, no Ceará, é a primeira beneficiária do Programa Cisterna nas Escolas

- Governo cumpre meta de construir 750 mil cisternas entre 2011 e o fim de 2014

- Cisternas de enxurrada garantem produção agrícola com água de chuva em comunidades Fundo de Pasto de Uauá, BA

- Cisternas garantem água e mudam vidas no Semiárido, diz ASA

- Maior reservatório do Nordeste, Sobradinho tem seca histórica

- Especialista alerta para degradação e desertificação no Semiárido

- Desertificação é avançada em mais de 20 núcleos do Semiárido, diz especialista

- Desertificação da Caatinga gera impactos socioeconômicos. Entrevista especial com Humberto Barbosa

- Desertificação ameaça 94% das terras na Paraíba e é irreversível, diz Insa