09 Agosto 2016

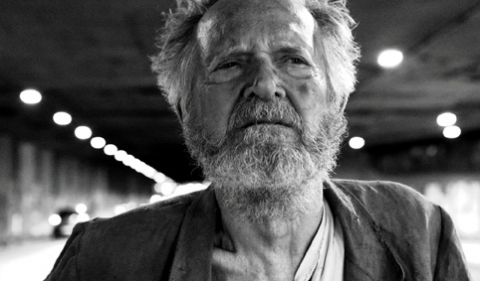

Aos 80 anos, o grande crítico e pesquisador surge, em “Fome”, no papel de mendigo que resiste — ao senso comum, à realidade dada, à tendência hegemônica, à integração. Imagem publicada por Outras Palavras.

Aos 80 anos, o grande crítico e pesquisador surge, em “Fome”, no papel de mendigo que resiste — ao senso comum, à realidade dada, à tendência hegemônica, à integração. Imagem publicada por Outras Palavras.

Fome, de Cristiano Burlan, que acaba de entrar em cartaz, acompanha as andanças de um velho mendigo pelas duras ruas do centro de São Paulo. Uma câmera fluente segue de perto seus passos e registra seus pequenos gestos e ocasionais diálogos com outros habitantes da metrópole. Até aí, seria um ensaio ou parábola mais ou menos banal em torno da invisibilidade social, do anonimato urbano, da condição de estar ao mesmo tempo dentro e fora do espaço público.

A reportagem é de José Geraldo Couto, publicada no blog do IMS, e reproduzida por Outras Palavras, 06-08-2016.

O que torna única essa experiência e lhe confere, ao menos para uma parte dos espectadores, uma dimensão suplementar de significado é o fato de o protagonista ser encarnado pelo crítico, professor, pesquisador e ensaísta Jean-Claude Bernardet – que até onde eu sei prefere ser chamado de ex-crítico, ex-professor, ex-pesquisador e ex-ensaísta.

{youtube}Aft9DzZUcP8&feature=youtu.be{/youtube}

Na contramão

Bernardet, que completou 80 anos dois dias antes da estreia do filme, tem uma trajetória intelectual e existencial desconcertante. Nascido na Bélgica de pais franceses, passou a infância em Paris e veio para o Brasil aos 13 anos. O fato de até hoje, passadas quase sete décadas, continuar falando português com forte sotaque talvez diga muito sobre um traço básico seu: a resistência. Resistência ao senso comum, à realidade dada, à tendência hegemônica, à integração. Um corpo deliberadamente estranho, fora do eixo, na contracorrente.

Pesquisador rigoroso, crítico brilhante, polemista sutil, autor de livros essenciais como Brasil em tempo de cinema (1967) e Cineastas e imagens do povo (1985), roteirista de clássicos como O caso dos irmãos Naves (Luís Sérgio Person, 1967), Bernardet nos últimos tempos surpreendeu a todos ao trocar a atividade intelectual pela carreira de ator. Nos últimos oito anos, desde Filmefobia (2008), de Kiko Goifman, atuou em dez longas-metragens (três dos quais ainda inéditos), o que dá uma média de mais de um por ano.

Sua resistência física, mais do que invejável, é quase prodigiosa. Soropositivo há 25 anos (em 1996 publicou A doença, uma experiência), quase cego, movimenta-se pelo mundo com uma desenvoltura e um vigor corporal impressionantes. No filme Pingo d’água (Taciano Valério, 2014), chegou a enfiar-se inteiro numa mala de proporções diminutas e ainda fechar-lhe o zíper, numa proeza de contorcionista.

Pois bem. Voltemos ao filme de Cristiano Burlan. A citada característica de resistência (talvez fosse melhor dizer de oposição) de Bernardet, esse seu espírito altivamente “do contra”, é que anima o personagem do mendigo, a certa altura chamado de Joaquim. Não é propriamente um misantropo (acusação feita a certa altura por um ex-aluno), mas alguém que não faz questão de se adequar às expectativas do outro. Alguém que parece dizer em silêncio os versos de Caetano Veloso: “Onde queres prazer, sou o que dói/ e onde queres tortura, mansidão,/ onde queres um lar, revolução/ e onde queres bandido sou herói”.

Em seu périplo meio inexplicável pela cidade (ele não mendiga, não vasculha lixo, não procura abrigo nem pessoas conhecidas) esse personagem invisível acaba por revelar, por tornar visíveis, os lugares por onde passa e os seres com quem, a contragosto, se relaciona: o casal de classe média e má consciência que lhe oferece comida, a garota que o entrevista para um trabalho universitário, o segurança que o impede de se aproximar dançando de uma cantora de rua, o companheiro de pernoite na calçada.

Um tanto por sua própria natureza híbrida, outro tanto por uma certa autocomplacência dos realizadores, trata-se de uma narrativa irregular, com vários momentos de encenação frouxa (como o diálogo na praça com um ex-aluno, encarnado pelo também crítico Francis Vogner, ou as entrevistas da jovem universitária) e outros de uma áspera beleza, sobretudo os filmados à noite no Minhocão deserto.

Para terminar, uma dúvida e uma certeza. A dúvida: como esse filme chega a um espectador que não sabe quem é Jean-Claude Bernardet e vê ali apenas um velho esquisito, meio petulante, que vive na rua e fala francês? Mais que uma dúvida, é uma sincera curiosidade.

A certeza: se o filme fosse em cores, a feiura da cidade seria insuportável. Entretanto o preto e branco se justifica não apenas por uma razão estética em sentido estrito (a busca da “beleza”), mas também por uma exigência de síntese e depuração. A intenção do filme, claramente, não era de registro naturalista, mas de uma reflexão mais elevada sobre, entre outras coisas, a inserção de um indivíduo singular no espaço coletivo e anônimo da cidade. Um corpo estranho num organismo ainda mais estranho, mas que nos habituamos a ver como normal. Nesse sentido, pensando bem, que escolha poderia ser melhor que Jean-Claude Bernardet?